6月28日(木)講座3 村山耀一さんと歩く「石狩歴史散歩~石碑が語る先人の足跡」の第2回「花畔・銭函間運河沿いに銭函までの碑を訪ねて」を行いました。講師は石狩市郷土研究会会長の村山耀一さん、受講者は35人でした。

開拓当初、札幌から石狩湾にいたる地域は沼沢地と泥炭地、低湿地が大半を占め、この地を居住と農耕地に適した土地に改変するには、河川水位を下げて洪水氾濫を防止し、湿地帯の排水を良くすることが第一の急務でした。例えば、花畔村では明治25年、惣代の金子清一郎等が道庁に「花畔村中央排水願」を提出しています。

これに対して、排水と運輸のために作られたのが「札幌・茨戸間運河(創成川)」と「花畔・銭函間運河」で、この二つの運河を通じて、札幌と銭函は舟運で結ばれました。

公民館でバスに乗り、先ず訪れたのが、石狩市民図書館横にある「花畔銭函運河跡碑」です。

・「花畔・銭函間運河跡碑」(平成8年建立)

「花畔・銭函間運河」は、石狩川治水の祖と呼ばれた岡﨑文吉により設計され、花畔から銭函まで約14.5㎞を結んだ運河(水深1.1m底幅3.6m)で明治30年に竣工した。

・「岡﨑式コンクリート単床ブロック説明板」

コンクリート単床ブロック(ヨーカンブロック)は石狩川治水事務所・初代所長の岡﨑文吉により湾曲部の河道決壊防止を目的として考案された。説明板の前にはコンクリート単床ブロックが実例として敷設されている。

・次に車中から、花畔地区にある「樽川」と呼ばれている旧運河を見学。

・花畔3号通りの樽川(旧運河)を横に見ながら新港地区へ。

・元石狩美術館駐車場横の樽川を見学。

・新港中央1丁目では、樽川が切れているところを見学。

・石狩・手稲線を手稲方面へ進み、札幌市手稲区山口で運河の名の付いた「運河2号橋」を見学。

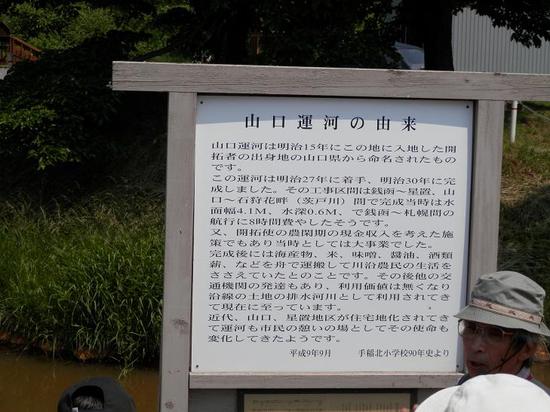

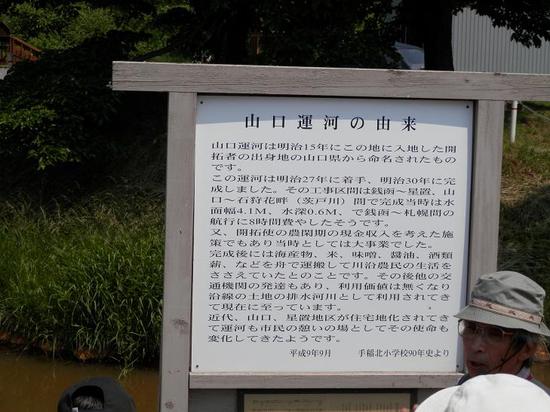

・手稲山口では、運河は「山口運河」と呼ばれている。

星置中学校横の山口運河は、整備されて公園化しておりお祭り(手稲山口運河まつり)も行われている。また、山口と云う地名の由来(明治15年に山口県から入植)や運河の完成時期(明治30年)などを記した説明板も設置されている。さらに、当時、銭函から札幌まで舟で8時間かかったことも書かれている。

・整備された山口運河の端では、汲み上げた地下水が湧き上がっているが、一方、橋の反対側では、整備されていない運河が荒れ放題になっていて対照的な様子を見せている。

・続いて星置川の「運河第一樋門」を見学。

・さらに旧運河跡(ポンナイ川)に沿って銭函へ。

・市道ポンナイ川沿線には、銭函運河線という名前が付けられている。

こうして、銭函に到着。「花畔・銭函間運河」の入口で、船入場があったと思われる場所を見学しました。

・帰りは、車中より山口神社(明治35年建立)を見ながら進み、バッタ塚へ。

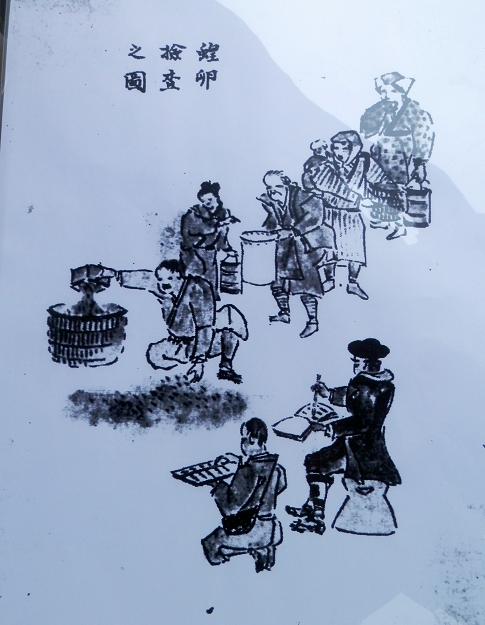

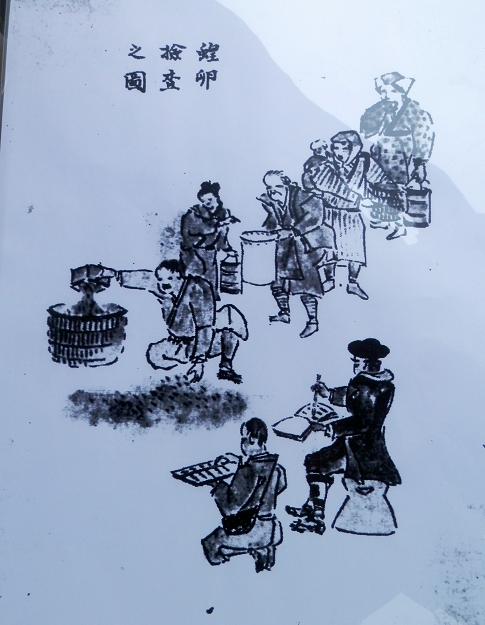

・バッタ塚(昭和43年建立、昭和53年に札幌市文化財史跡第1号の指定を受ける)

開拓が始まったばかりの山口地区は、バッタの大発生で大きな被害を受けた。そこで、役所などがバッタの成虫や卵を買い上げ、1ヶ所に集めて土中に埋めた。

バッタ塚が立っている地は、推定明治16年に、人手と器具で付近10㎞以内の土中から堀り集められたトノサマバッタの卵数億を、うね状に集積し、鍬でその上に20㎝ほど土をかけて翌春孵化するのを防いだ跡。この方法は、当時世界でも最新のもので、日本の虫害対策史上きわめて貴重な遺跡である。

バッタ塚を出て、車中で新川河口にあるオタナイ発祥之地碑や小樽内川橋などのお話を聞きながら最後の見学地の樽川公園へ向かいました。

・樽川発祥之地碑(昭和60年建立、樽川公園内)

樽川村は明治15年に開村、同18年には山口県人が集団移住。その後、石狩湾新港建設に関して村域の一部を小樽市に割譲し、割譲地の住人は村民新団地に移住した。

樽川公園で本日の見学予定をすべて終えて、公民館へ戻りました。

9時に出発して12時半まで3時間半をかけて花畔・銭函間運河を端から端まで辿って、往時のくらしを実感する事が出来ました。

面白かったのは、運河が手稲山口では「山口運河」銭函では「銭函運河」とそれぞれ地元名を付けられて地域の人々に親しまれていたことです。

当時の人々が排水や交通に大変苦労したこと、その上バッタの被害など自然災害にも見舞われたことなど多くを学ぶ事が出来た講座でした。