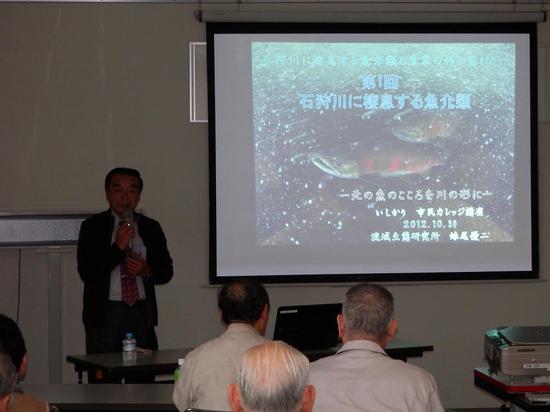

10月30日(火)講座9『石狩川に棲息する魚介類と漁業の移り変わり』の第1回「石狩川に棲息する魚介類の移り変わり」を"りんくる"で行いました。講師は、流域生態研究所・所長の妹尾 優二さん、受講者は24名でした。

「私は、魚が自由に棲める川づくりを目指して、その為にまず川に棲む生物の心を知ろうと、川に入り魚と共に生活することから始めました」妹尾さんはこう云う言葉でお話を始められました。

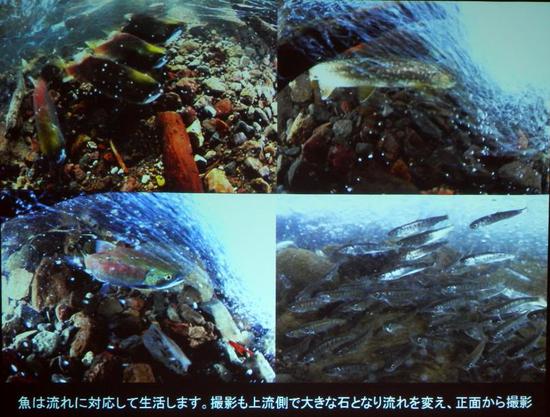

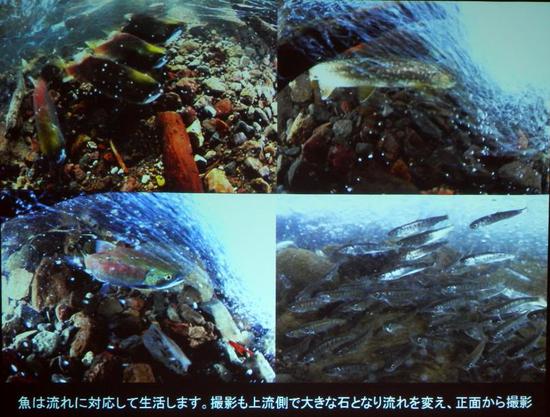

「そして、魚から教わったことは、水の力を知れ、と云うことでした。魚は、流水に対応して生活しているのです。」

それから、妹尾さんが撮影された魚の目で見た川の様子が紹介されました。

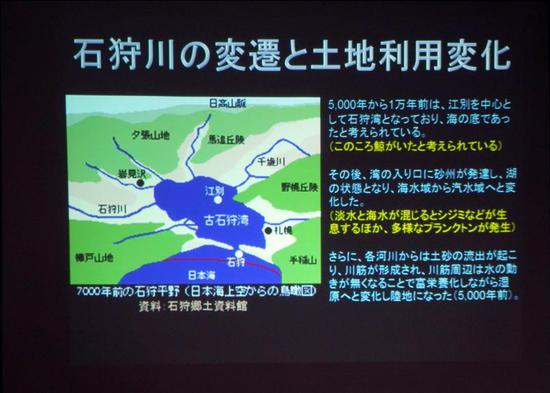

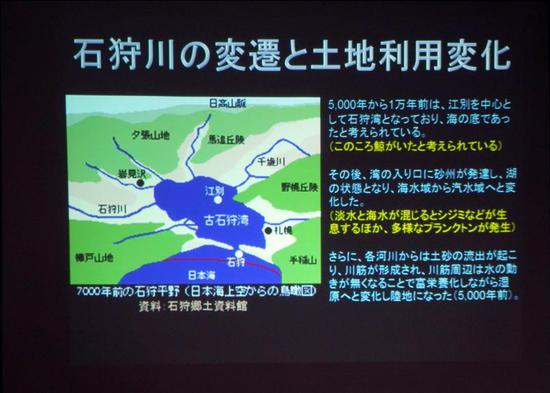

次に、石狩川の変遷と土地利用についての説明がありました。

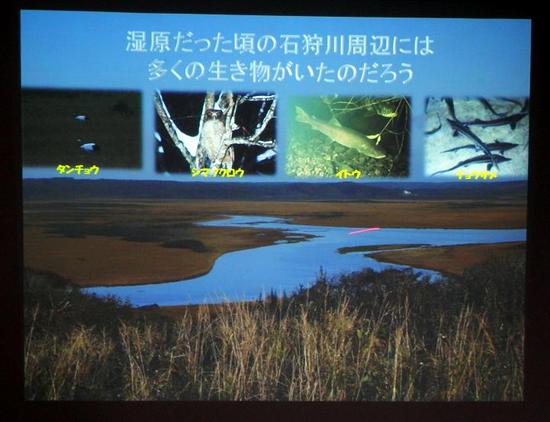

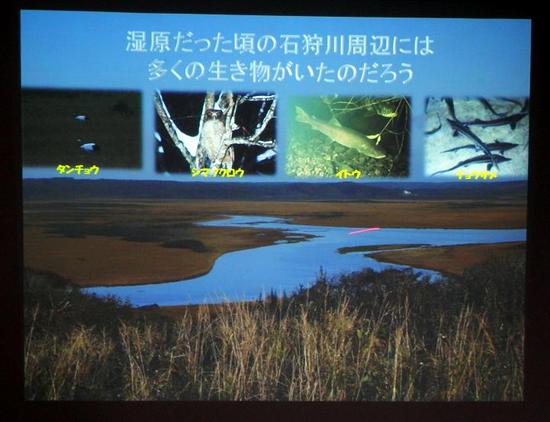

湿原だった頃の石狩川には、タンチョウ、シマフクロウ、イトウ、チョウザメなど多くの生物が生息していた。

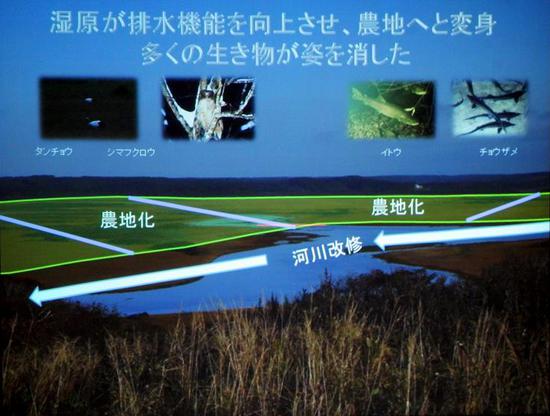

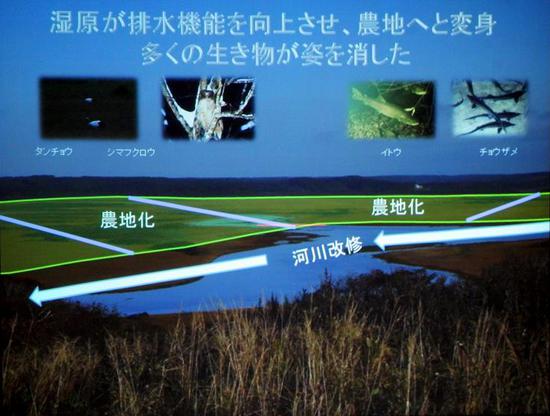

その後、湿原は排水機能を向上させて農地へと変身したために多くの生き物が姿を消した。

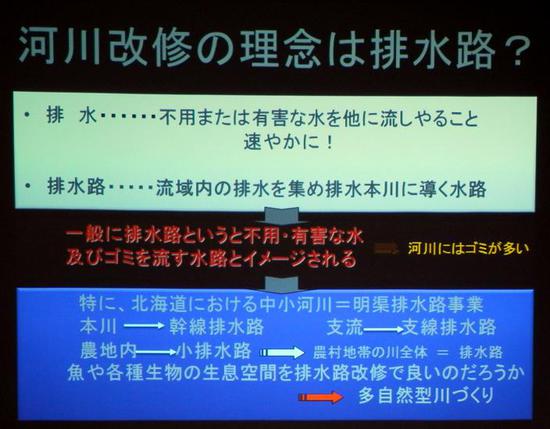

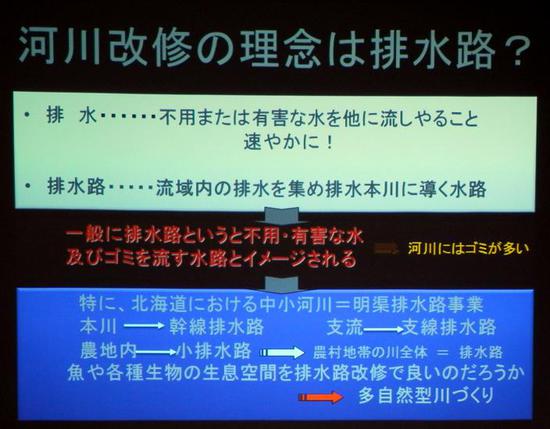

特に、従来の河川改修の理念は、排水路としての機能充実にあったが、これは生き物の棲息空間にとって果たしてどうだったのか?

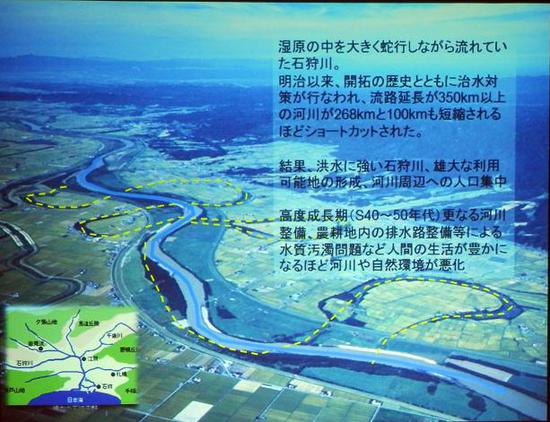

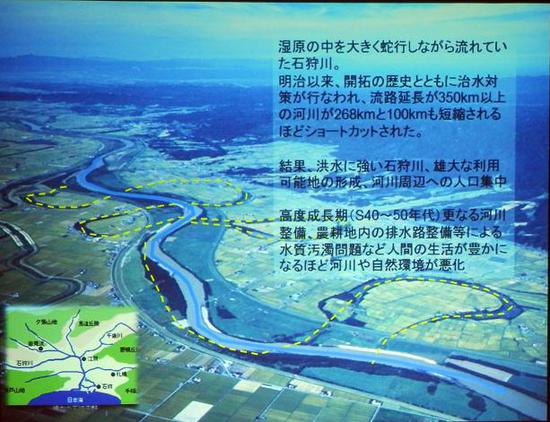

石狩川を例にとると、湿原の中を大きく蛇行しながら流れていた川に明治以来の開拓とともに治水対策が行われ、350㎞の河川が268㎞と100㎞もショートカットされた。高度成長期(S40~50年代)には、さらに河川整備、排水路整備が進められて、水質汚染問題などが発生し、人間の生活が豊かになるほど河川や自然環境が悪化した。

このように石狩川の環境の移り変わりをみた後、石狩川に棲息する魚類のお話に入りました。

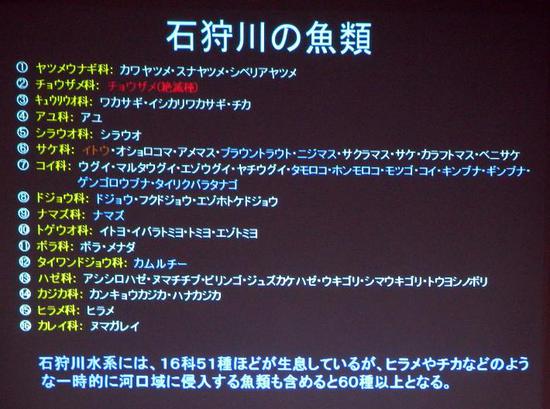

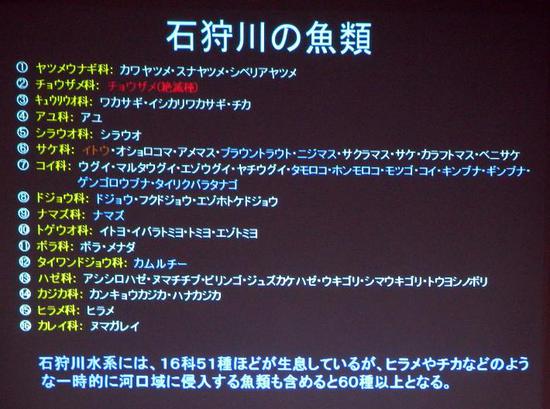

石狩川水系には、16科51種の魚類が生息しているが、ヒラメやチカなどのような一時的に河口域に侵入するものも含めると60種以上になる。

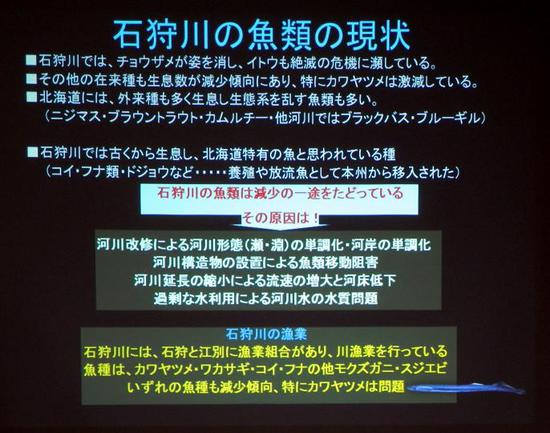

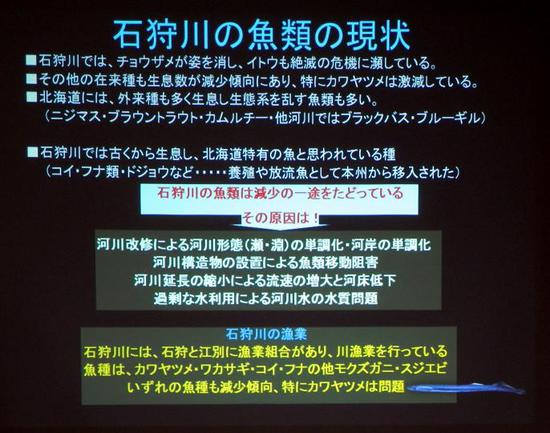

しかし、状況は大変厳しく、石狩川の魚類は減少の一途をたどっている。

その原因としては

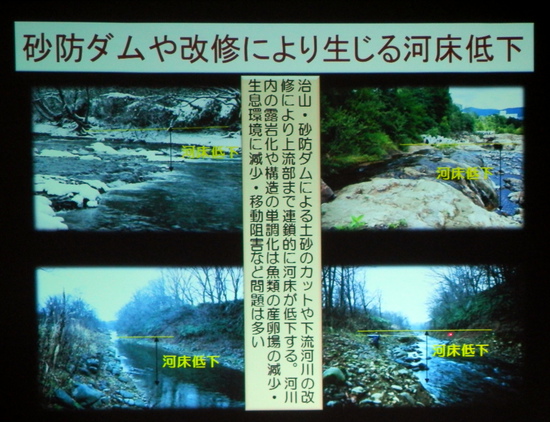

・河川改修による河川形態(瀬、淵)の単調化、河岸の単調化

・河川構造物の設置による魚類移動阻害

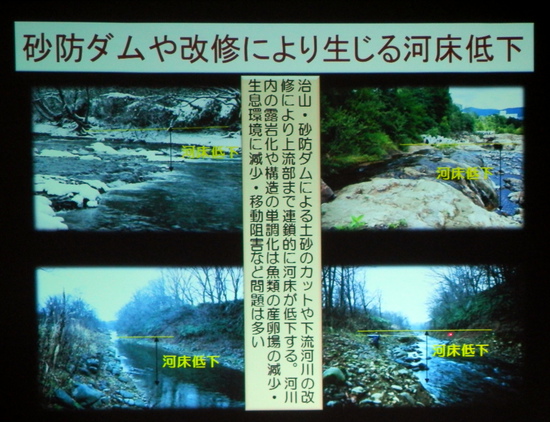

・河川延長の縮小による流速の増大と河床低下

・過剰な水利用による河川水の水質問題

などが挙げられる。

現在、石狩川には、石狩と江別に漁業組合があり、カワヤツメ、ワカサギ、コイ、モクズカニ、スジエビなどの川漁業を行っているが、いずれの魚種も減少傾向で、特にカワヤツメは問題である。

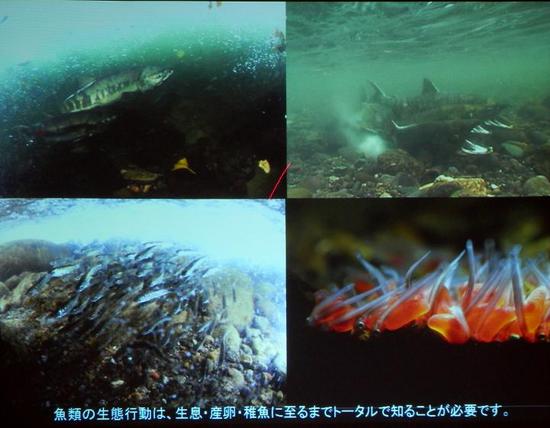

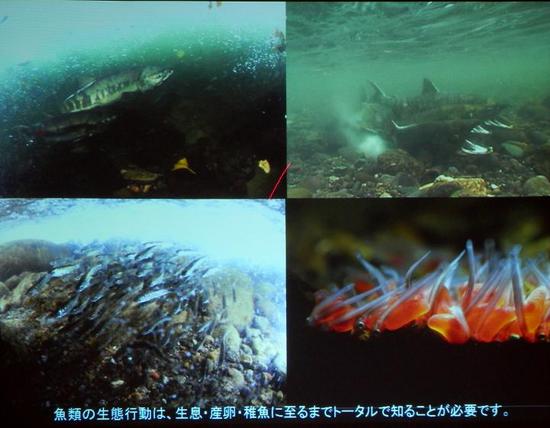

次に、魚の生活と河川機能についての説明がありました。

魚は、河川において、以下の全てが形成されなければ生息する事が出来ない。

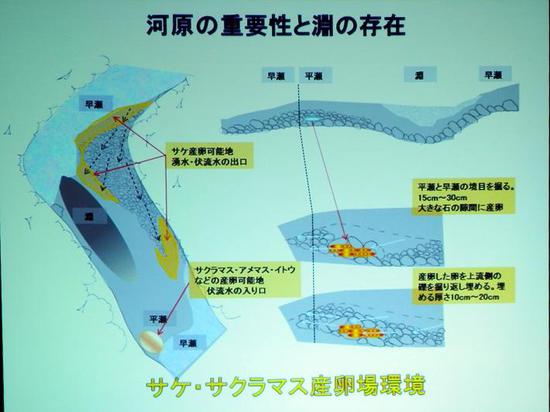

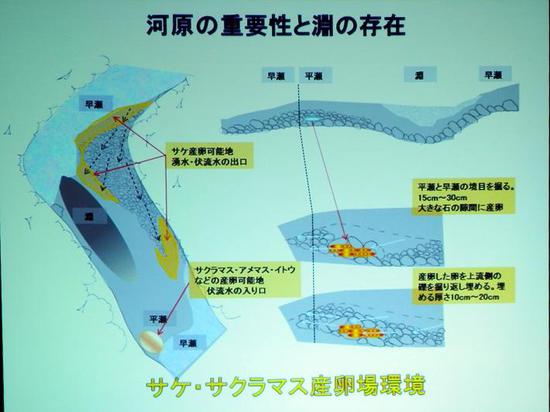

・産卵場所

河床に礫が堆積し、伏流・湧出の条件が満たされていること。河岸植生など

・稚魚の成育場

河岸の変化、水深の変化、入江、浮き石、河岸植生など

・生育環境

複雑に入り込んだ淵、変化に富んだ早瀬、夜間の休息に必要な平瀬など

・避難、待避

大きな入江環境、河岸の変化、河岸植生など

・越冬環境

大きな淵の淀み、河岸植生、平瀬部、河岸周辺での大石など

特に、蛇行部に形成される淵の役割は重要で、水の力を吸収させて大きな河原や平瀬を形成させ、魚類の産卵場となり、河川周辺での多様な動、植物の生息、利用を可能にさせる。

また、河川を移動するのは遡河性魚類だけではなく、各種生き物の移動を可能にしなければ生物相の減少につながる(移動を阻害する河川横断構造物には、多種多様な生物が利用可能な魚道設置が重要である。)

この後、石狩川で減少している魚類の例として、カワヤツメについてのお話がありました。

続いて川づくりの現状について

・いまだに徹底した排水理論であること

・河川形態が消滅していること

・流水の強制により河床低下が誘発されていること

・土砂コントロール力が減少していること

・洪水流量だけでの河道計画であること

・低水路断面と樹林化

魚類にとって一番の問題は、産卵、生息環境の減少や河床低下、魚類移動の阻害である。

と話され、魚のこころを川の形にするための次のようなポイントを挙げられました。

・河川内での土砂コントロ-ル(流水の吸収、分散作用が行われる川づくり)

・変な細工はせず、水の力に任せる(増水時に河川内の撹乱作用が重要)

・治水対策は高水、生物対策は年平均最大流量(洪水量だけで計画するのではなく、低水路部は、年平均最大流量が自由に活動できるように検討する。渇水から増水までの流量対応が重要)

最後に、妹尾さんは、魚が利用できる川の形をつくるのは水の力であり、水を強制して流すのではなく、より多くの水を自由に活動させながら水に川づくりを手伝ってもらう工夫が必要なのだ、いい川づくりの夜明けは近い、と結ばれました。

妹尾理論"河川自然学"

「川を人為的につくる時代」から「水につくらせる時代」そして「水に維持管理させる時代」へ

妹尾さんの、魚のこころが伝わる川づくり、のお話は大変参考になり深く考えさせられる内容でした。