7月3日(水)講座6『大人のサイエンス教室 実験でなっとく』の第2回「無動力噴水のメカニズム」を花川北コミュニティセンターで行いました。講師は、北海道大学名誉教授の千葉忠俊さん、受講者は25名でした。

千葉さんは「今日は、力とエネルギーについての話と実験をいたします。」と前置きしてお話を始められました。

「皆さんは、力やエネルギーについては、色んな所で見たり、聞いたりしてご存知でしょうが、知っていることと分かることは別で、分かると云うことはなかなか難しいことです。」

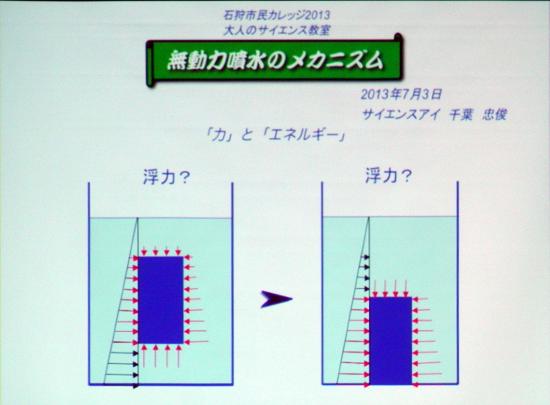

「前回のテーマだった浮力についても同じです。学校で習ったアルキメデスの原理で浮力のことを知ってはいても、それではどうして浮力が働くのか、と云うことはあまり考えません。」

「浮力については、パスカルの原理で考えれば良いのです。水中では、深さに応じて圧力が増えていきますが、その圧力は、どんな方向にも等しく伝わると云うのが、パスカルの原理です。」

ここで、水中にある物体は浮力を受けるが、水底にぴったり置かれた物質には、下からの圧力が無いので、浮力がかからないことが説明されました。

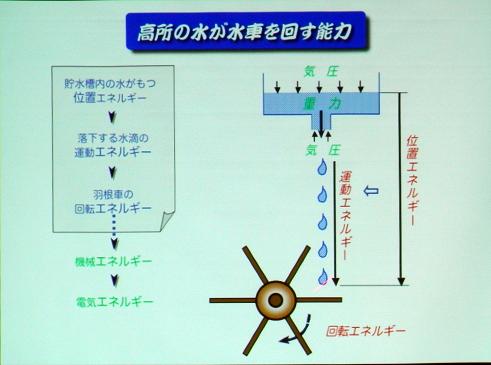

1)水の持つ位置エネルギー

水は、高い所から低い所に流れる。物理学では、高い所にある水は低い所に移動する潜在的エネルギーを持っていると考え、これを位置エネルギーと呼ぶ。

位置エネルギーは、流れの運動エネルギーに変化し、水車に回転エネルギーを与えることができる。さらに、水車の回転エネルギーから、粉を挽く機械エネルギーや磁石を組み合わせて電気エネルギーを得ることができる。

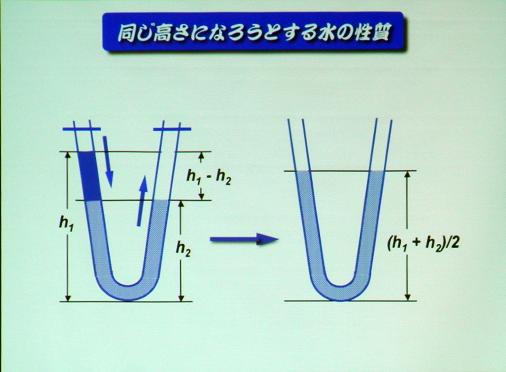

2)水の性質

液体の水は自由に流れる。

実験1:ビニールパイプの両端を閉じ、違った高さに水を入れても、両端を解放すると、水は上下に流れ、同じ高さになる。

水を入れたビニールパイプが廻されて一人ひとり確認しました。

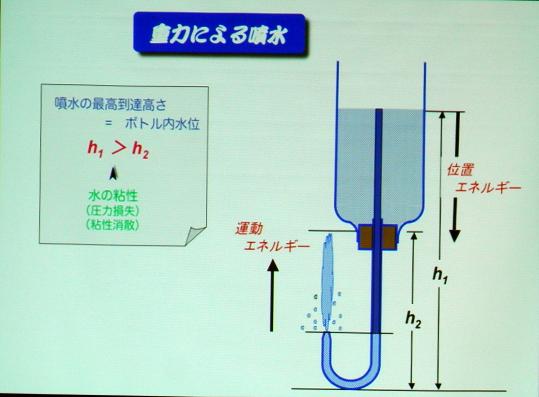

3)噴水①(重力噴水)

実験2:底をカットしたペットボトルに、一方の先端径を絞ったU字管を取り付けると、先端から水が噴出して噴水ができる。これは、ペットボトル内の水がもつ位置エネルギーがU字管先端から噴出する水の運動エネルギーに換わる現象。

4)噴水②(無動力噴水)

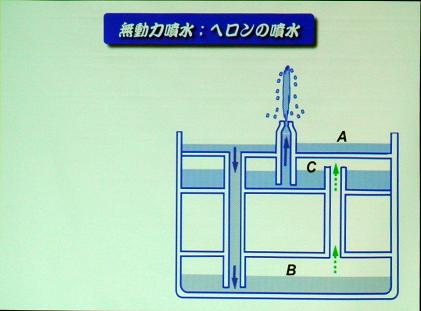

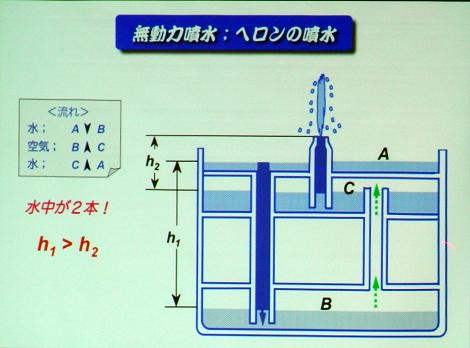

ギリシャ時代の機械学者ヘロンが考案した無動力噴水装置。

手順:C室に十分に水を蓄える⇒A室に少し水を注ぐ⇒注がれた水は左側の管を落下し、B室に移動する⇒B室にあった空気は右側の管を通ってC室に移動し蓄えてあった水の上表面を押す⇒押された水は先端を絞った中央の管からA室の水表面より高く噴出する。

ここで、千葉さんから受講者に「どうしてA室の水表面より高く水が噴出するのでしょう?」との問いかけがあり、皆で考えましたが、的確に答えられる人はいませんでした。

「それは、この装置には、h1、h2のふたつの水中がありh1の方が高いからなのです。」と教えて貰いました。

但し、噴出した水はA室に落下するので、ふたたびB室に落下し、噴水は維持されるが、B室が水で満たされた(空気が無くなった)とき、あるいはC室が空気で満たされた(水が無くなった)とき、噴水は停止する。

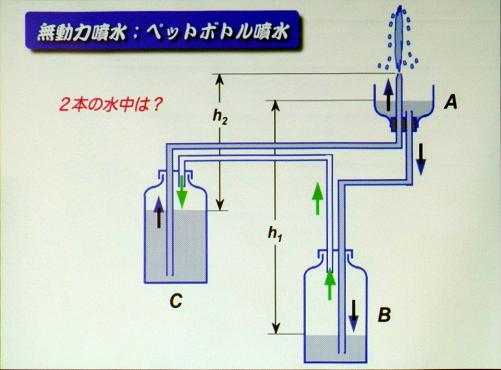

5)噴水③(ペットボトル噴水)

ヘロンの考案した無動力噴水装置をペットボトルとガラス管で再現。

実験3:C室に十分に水を蓄える⇒A室に少し水を注ぐ⇒注がれた水は右側の管を落下してB室に移動⇒B室の空気は左側の管を通ってC室に移動し蓄えた水の上表面を押す⇒押された水は先端を絞った中央の管からA室の水表面より高く噴出する。

実験では、確かに中央の管から水が噴出しましたが、しばらくすると、途中の管(チューブ)から漏水して、噴出は止まってしまいました。やはり、実験と云うのは、ハプニングがつきもので何が起こるか分かりませんが、それでも、漏水前の結果で、この現象を確認する事ができました。

この原理は、金沢の兼六園で応用されているそうです。

今日のお話は、早めに終了したので、質問の時間をたっぷり取ることができました。

質問は、主に浮力についてで、底をぴったり水底につけた物体には本当に浮力がかからないのか、逆円錐形の先端を水底に付けたらどうなるのか、などでした。

今回の講座は、千葉さんがその都度受講者に問い掛けをしながら話を進められたので、講師と受講者の一体感があり、知的好奇心を満たす大変面白い講座になりました。