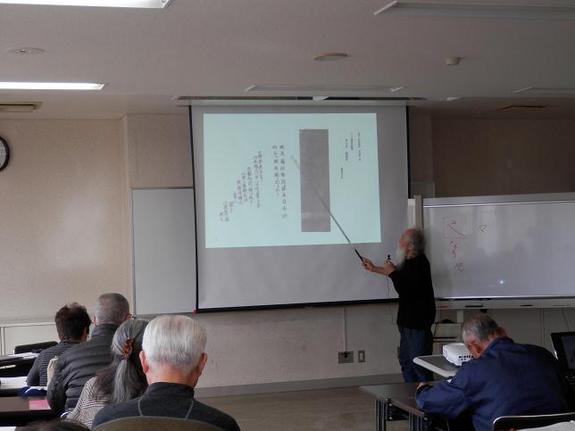

10月22日(火)講座9「藤村久和さんと学ぶ古文書『番人円吉 蝦夷記』~アイヌの生活と文化~」を花川北コミュニティセンターで行いました。講師は北海学園大学名誉教授の藤村久和さん、受講者は44名でした。

講座を始める前に、開校以来毎年講師を務めて頂き、市民カレッジに多大な功績のあった藤村講師に山田運営委員長から感謝状を贈呈しました。10月14日の開校5周年記念式典で3人の講師へ感謝状を贈呈したのですが、藤村講師は、その折所用でご欠席だったからです。

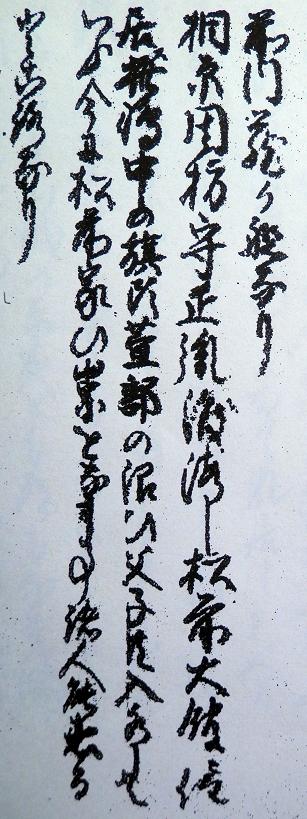

さて、講座ですが、今回読むのは「番人円吉 蝦夷記」と云う文書です。手渡された資料は、29頁に及ぶ膨大なもの、しかも別冊で40頁の解説編が付いています。

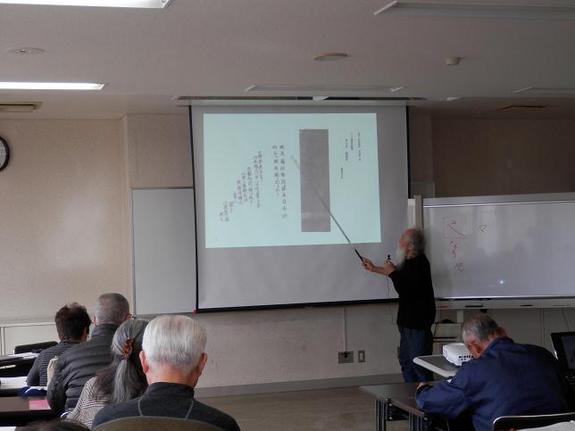

最初にこの文書についての説明がありました。

「 石狩町誌にも書かれていない事が書いてあるこの文書は、今は大学に収蔵されているが、元々は金田一京助さんの所蔵で、金田一さんが知り合いから譲られたもの。国書刊行会から写真版が出ているが、解説はついていない。」とのこと。

藤村さんは、「原本は、反故紙を綴ったもので、手垢がいっぱいついており、書き手(円吉)がいつも懐に入れて持ち歩いていたものではないでしょうか。」と推測されています。

早速、読み下しに入りました。

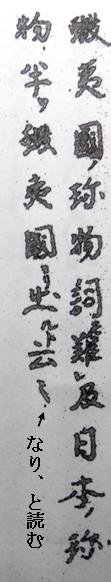

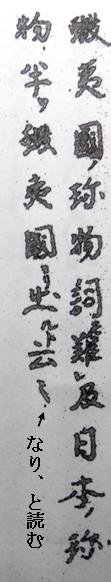

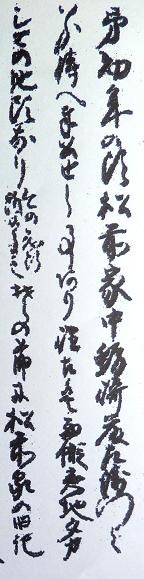

蝦夷国ノ珎物、詞モ難及、日本ノ珎、(えぞこくのちんもつ、ことばもおよびがたく、にほんのちん)

物、半ワ蝦夷国ヨリ出ルト云(ぶつ、なかばは、えぞこくよりいずると、いうなり)

※云の次の記号のような字は、なり、と読む。

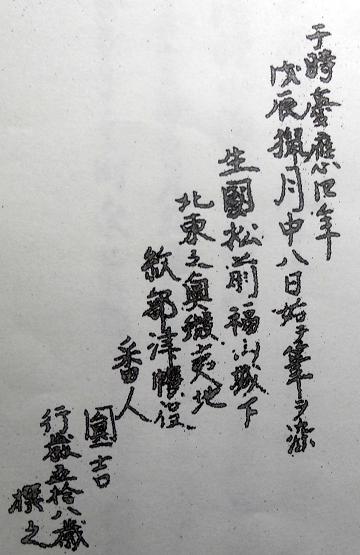

于時、慶應四年(ときに、けいおうよねん)

戊辰猟月中八日、始テ筆ヲ染(つちのえたつ、ろうげつ、なかのようか、はじめてふでをそむ)

※中の八日とは、8の付く日、8日、18日、28日の真ん中の日、即ち18日のこと。

生國松前福山城下(しょうごく、まつまえふくやまじょうか)

北東之奥蝦夷地、(ほくとうのおくえぞち)

紋部津帳役(もんべつちょうやく)

※帳役とは、事務役(事務長)

番人(ばんにん)

※番人とは、事務役の番人(事務課の吏員)

圓吉(えんきち)

行歳五拾八歳(ゆくとし、ごじゅうはっさい)

撰之(これをえらぶ)

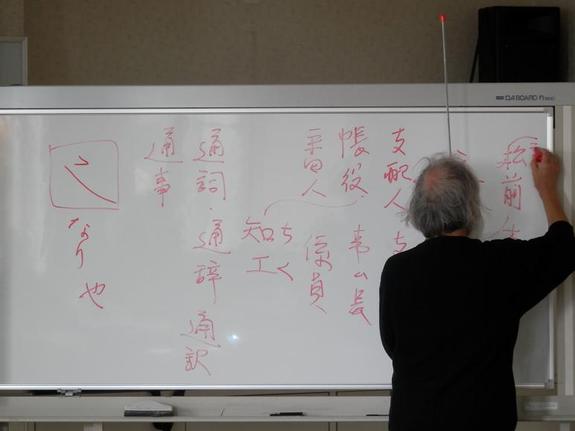

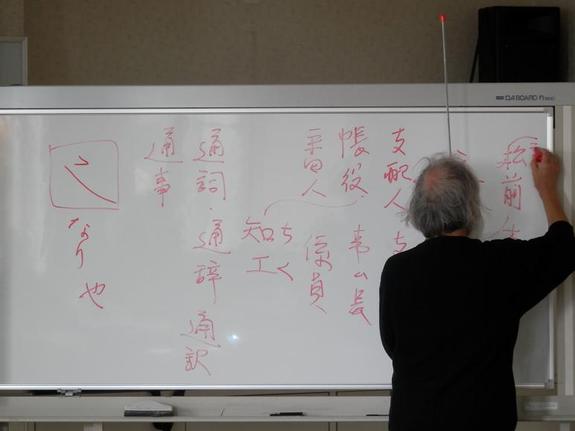

そして、いよいよ本文ですが、本文を読むにあたって、よく出てくる言葉の説明がありました。

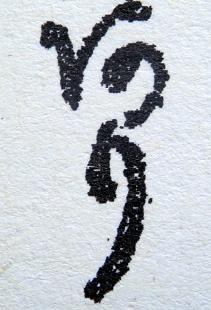

これは、事、と読む。

あり、と読む。

盤の字で、は、と読む。

奈の字で、な、と読む。

楚ので、その、と読む。

丹の字で、に、と読む。

本文

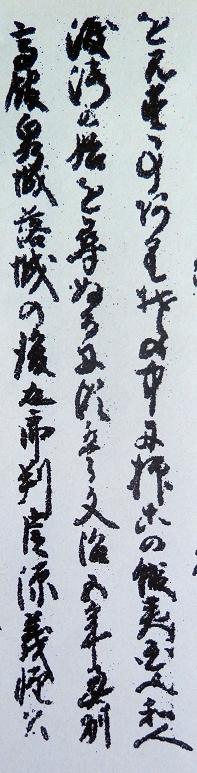

予、幼年の頃、松前家中、蠣崎藤左衛門与(われ、ようねんのころ、まつまえかちゅう、かきざきとうざえもんと)

※与は、と、と読む。

いふ侍へ奉公せし事阿り。往古盤西蝦夷地タカ(いうさむらいへ、ほうこうせしことあり。おうこは、にしえぞち、タカ)

シマの地頭奈り。今の知行所の事なり。楚の節丹松前家の旧記(シマのじとうなり、いまのちぎょうしょのことなり。そのせつに、まつまえのきゅうき)

※地頭は、知行所を持つ旗本、侍。

を見春事阿里。楚の中丹抑、古の蝦夷国ニへ和人(をみしことあり。そのなかに、よく、このえぞこくへわじん)

※春(す)を、し、と読む。

渡海の始を尋ぬる丹、頃盤文治五年、奥州(とかいのはじまりを、たずぬるに、ころは、ぶんじごねん、おうしゅう)

高館泉城、落城の後、九郎判官源義経公(たかだちいずみのしろ、らくじょうののち、くろうほうがんみなもとのよしつねこう)

このように、一字一句の説明を受けながら、2~3行づつ読んでいきました。

さらに解説の必要な言葉については、藤村さんは、ホワイトボードを使って解説されました。

該当の2~3行の説明が終わると、みんなで声に出して読みあげてから次に進みました。

40人強の受講者の声がすべてひとつに揃うのは、さすがに難しいですが、それでも古文書に慣れた方々の参加が多いようで、スムーズに声に出して読んでいる方も多いようでした。

こうして、読み下しは着実に進んで・・・

3頁の最後のあたりまで進みました。

前門蔵可祖奈り。(まえのもんぞうがそなり。)

相原周防守正胤、渡海し、松前大館ニ住、(あいはらすおうのかみまさたね、とかいし、まつまえおおだてにじゅう)

居ス。此嶋中の旗頭、菅部の沼ひ父子共、入水し登、(きょす。このしまじゅうのはたがしら、かやべのぬまへ、おやことも、にゅうすいすと)

※茅部の沼は、大沼。

いふ。今丹松前家ひ祟を奈す事、諸人、能春志る(いう。いまにまつまえけへたたりをなしすこと、もろびとのよくしる)

登古路奈り。(ところなり)

ここまでで、時間となり、藤村さんは「次回は資料をよく読んで来て下さい。」と話されて、1回目の講義が終了しました。

早くもなく遅くもないペースで読み進んだので、うかうかともしていられず、かといって全くついて行けない速度でもなかったので、次回は下調べを充分すれば落伍することはなさそうです。

知的興奮の伴う、大変興味深い講座でした。

次回読む部分にどんな事が書いてあるのでしょうか、大変楽しみです。