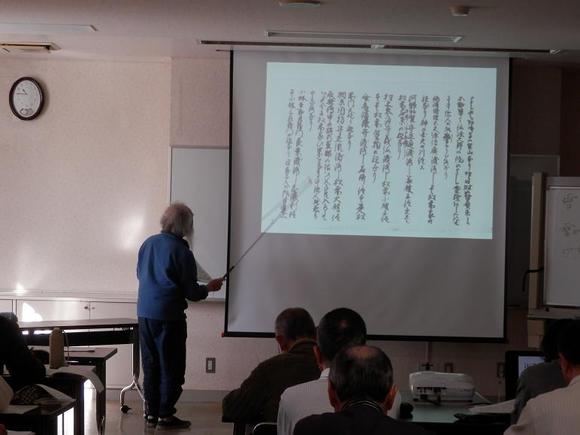

11月12日(火)講座9「藤村久和さんと学ぶ古文書『番人円吉 蝦夷記』~アイヌの生活と文化~」を花川北コミュニティセンターで行いました。講師は、北海学園大学名誉教授 藤村久和さん、受講者は43人でした。

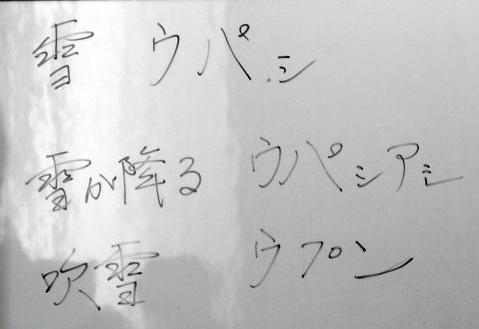

一面雪で覆われるような天候だった本日は、資料を読む前に、アイヌ語で雪は「ウパシ」、雪が降ることを「ウパシアシ」、吹雪のことは「ウプン」と言うことを教えて貰いました。

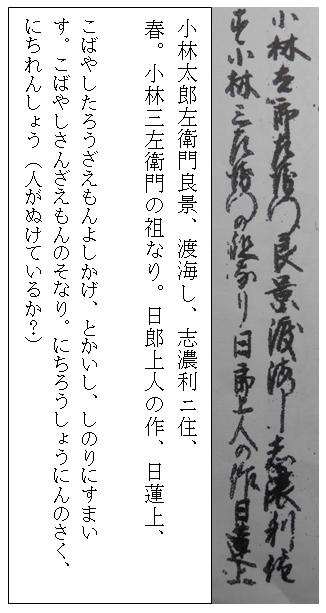

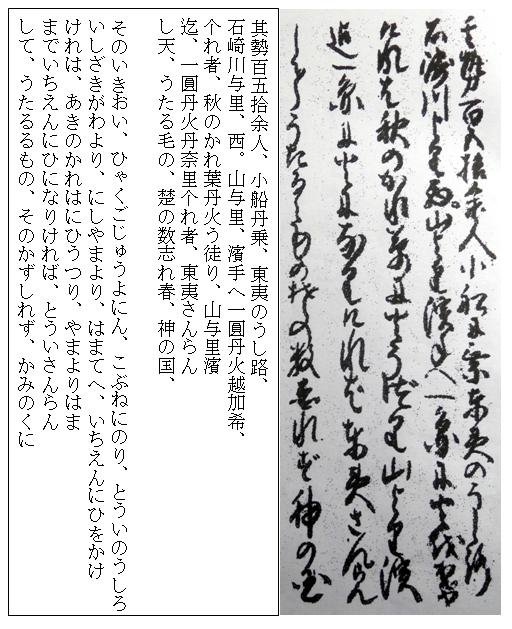

そして資料の解読は、前回読んだ所の続きの資料3頁・最後の2行から読み始めました。

渡された資料を予習してきた方も多いようで、皆さんけっこうスムーズに読みこなしているのにはびっくり。

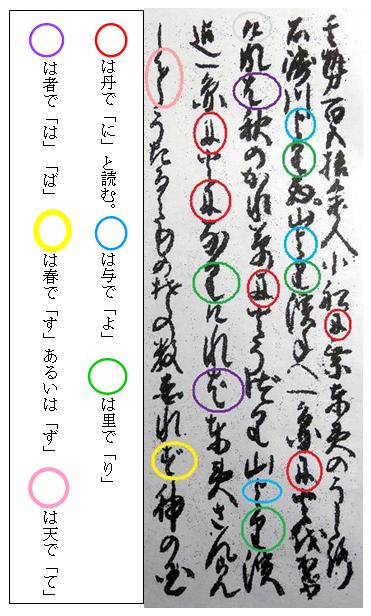

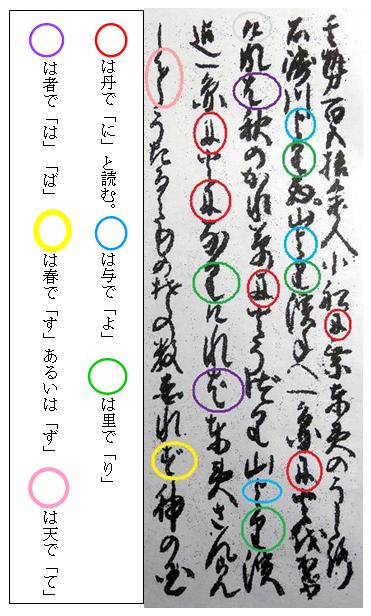

また、文書の中には、よく出てくる言葉があるので、そんな語を覚えておくと、文章が読みやすくなるようです。

例えば、丹は「に」、与は「よ」、里は「り」、者は「は」「ば」、天は「て」春は「す」「ず」などです。

藤村さんは、あい間あい間には、ホワイトボードを使っての説明もされました。

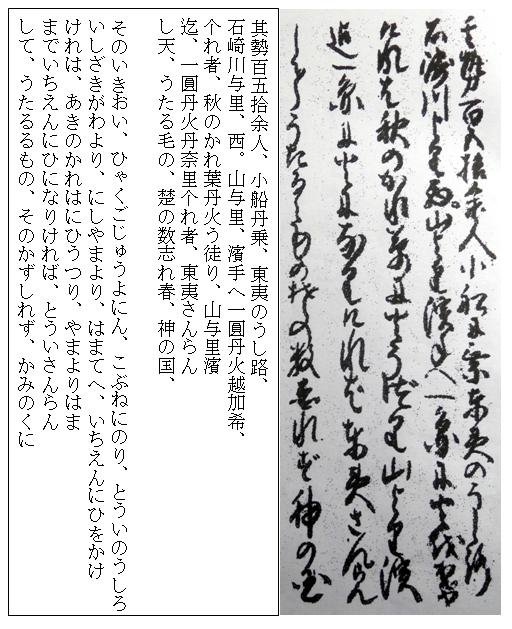

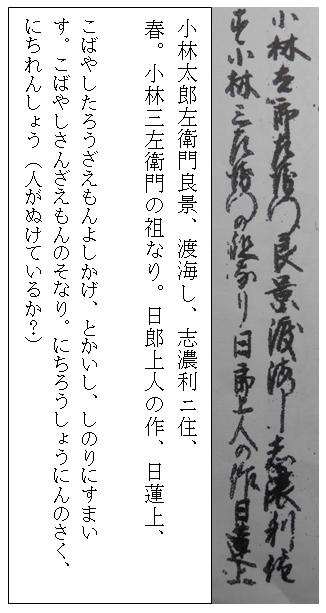

その後も読み進み、和人がアイヌを道南地区(口蝦夷)から駆逐して勢力を広めたこと、信廣が国人を従えて松前に移り国守となったこと、それに対して相原父子だけが反抗して大沼に入水したことなどやアイヌ語の達者な通詞(通訳)が出現したことなど、を読み解きました。

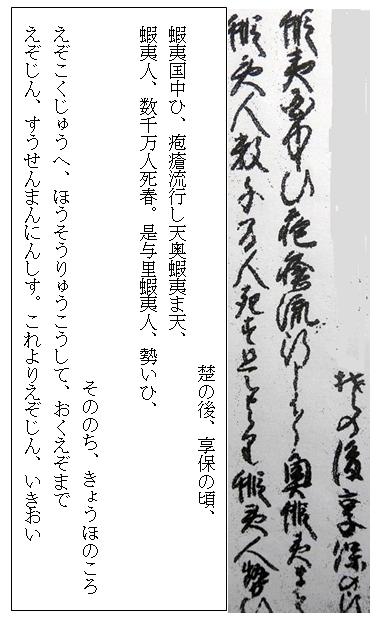

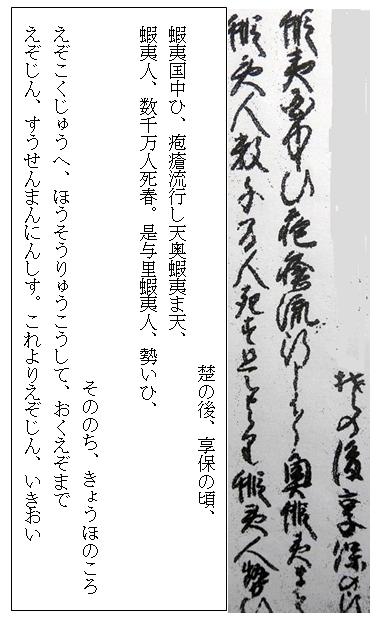

また、こんな記述もありました。

この疱瘡については、詳しい説明がありました。

天然痘は、何度も流行してそのたびに大きな被害があったが、文化4年(1807)にロシア船に連れ去られた中山五郎治と云う人が帰国後牛痘による種痘を行ったそうです。それまでは、天然痘に罹った子供を連れ歩いて菌を移すような原始的なやり方だったそうです。

こうして読んでいるうちに、あっと云う間に時間となり、今回は資料の6頁を3分の1ほど読んだところで終了となりました。

この講座は、あと1回、果たしてどこまで読めるでしょうか。