11月26日(火)講座9「藤村久和さんと学ぶ古文書『番人円吉 蝦夷記』~アイヌの生活と文化~」の第3回を花川北コミュニティセンターで行いました。講師は、北海学園大学名誉教授の藤村久和さん、受講者は36名でした。

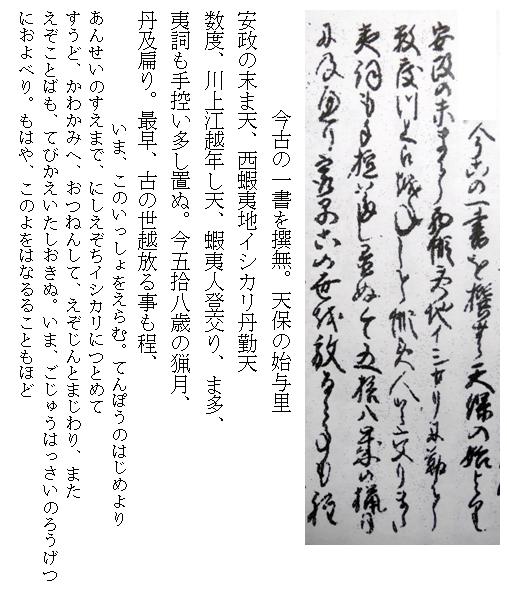

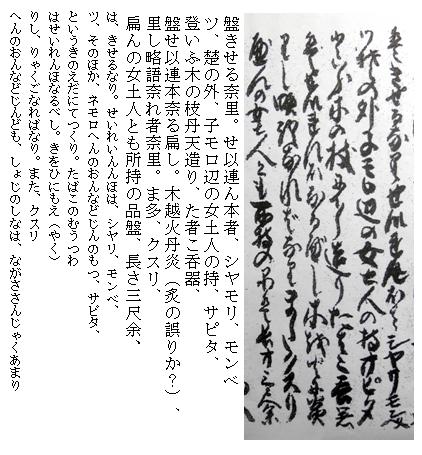

古文書「番人円吉 蝦夷記」を読むのもこれで3回目ですが、なにしろ本文23頁にわたる膨大な資料なので、最終回の今回でどこまで読めるでしょうか?

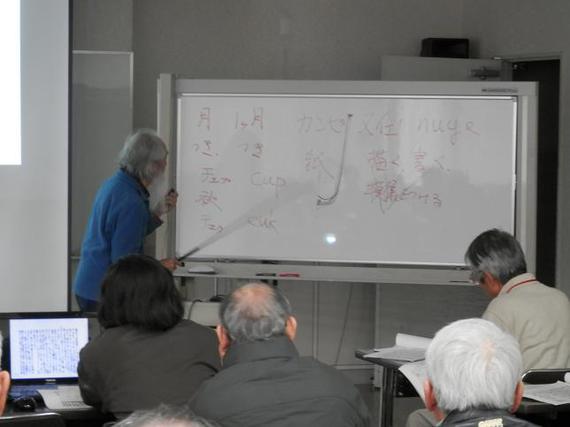

藤村さんは、読み取りに入る前に受講者からのこんな質問に答えることから始められました。

「古文書を読むより、お話を聞く方が楽しいと思うのは我がままでしょうか?」

「確かに、話を聞くのは楽しいですが、聞いてしまえばそれで終わってしまいます。調べることは、もっと奥が深いことなのです。

うそを云わないためには、たくさんの本を読まなければならないのです。」

早速前回の続き、6頁の3分の1のところから、読み始めました。

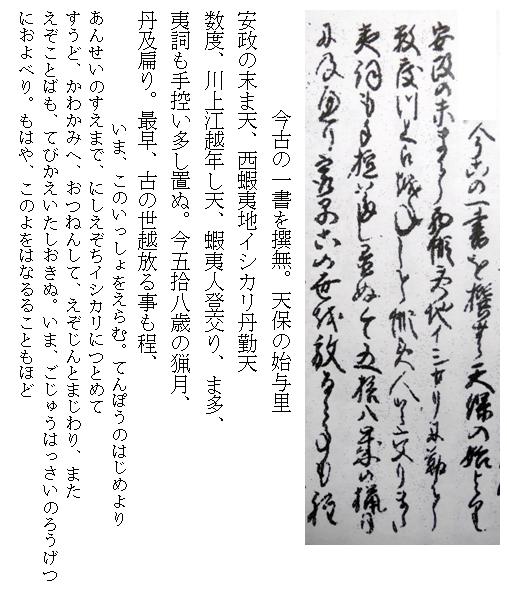

この部分で、天保の始めから安政末まで円吉が石狩に居たことが分かる(村山家文書でにもそれが裏付けるられるそうです。)、また川上で越年して、と云う記述から、藤村さんは「この部分と、後に出てきますが植物についての詳しい記述から推測して、円吉は冬山の材木の切り出しを行っていたのではないかと思います。」と言われました。

なるほど、短い記述からも、その他の記述と合わせて推測すれば、背後に隠れている事実が浮かび上がってくる事が分かり、これが文書を読み解くと云う事なのだ、と納得させられました。

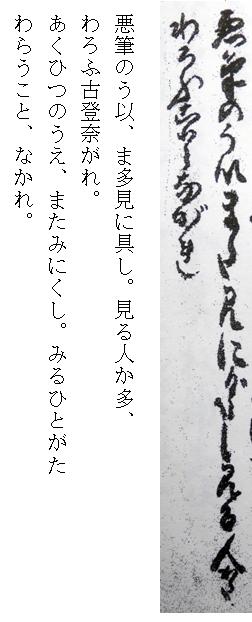

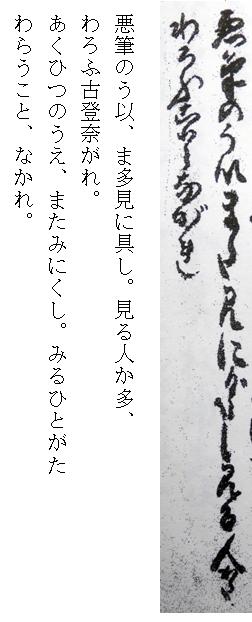

「悪筆と書かれていますが、文字を見ると先割れの筆で書かれていて、かなり文字を書き慣れた人だったと思います。しっかりした文字を見ると、前段に書かれている五十八歳と云う歳からすれば円吉はよほど目が達者だったか、それともよほどのド近眼だったのではないでしょうか。」と藤村さん。

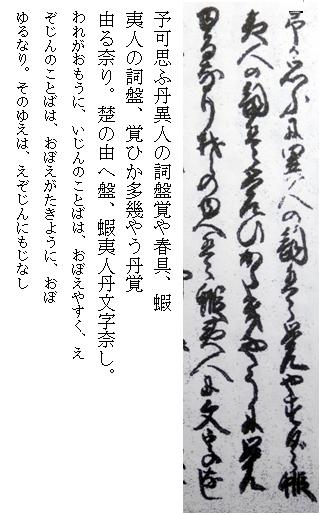

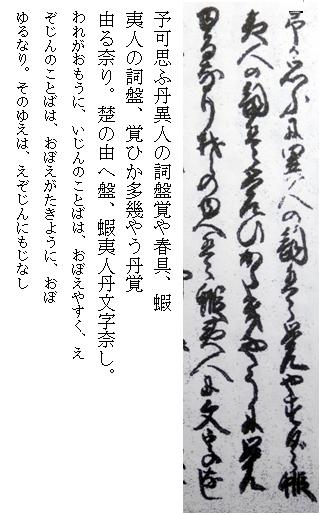

この部分では、アイヌ文化の根本に触れるお話がありました。「円吉は、アイヌの言葉が覚えにくいのは、文字がないからだ、と言っていますが、そうではありません。アイヌ語は、語尾が豊かなのです。ちょっと語尾を変えるだけで、ひとつの言葉がかなりかなり違うニュアンスになります。これが、アイヌ語の特性なのです。ですから難しかったのでしょう。」

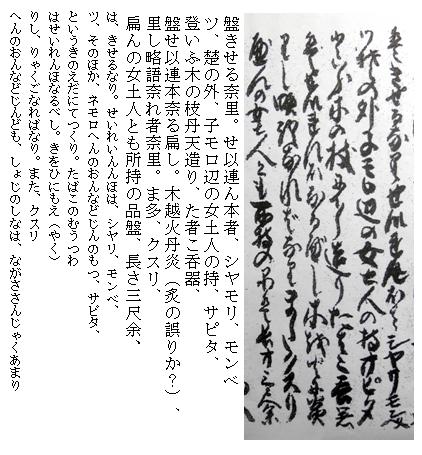

「今残っているキセルは、30㎝~40㎝の物ですが、9尺(約91㎝)とは長いですね。ところで、サビタ(のりうつぎ)の皮はシャンンプーになります。」(サビタのシャンプーとは面白いですね。)

藤村さんは、これで最後なので、23頁の資料を出来るだけ読みたいと考えられたようで、今回はかなり早いペースで読み進みました。

しかしそれでも、13頁の3分の2ほど読んだところで時間となってしまいました。

全文を読み切れなかったのは残念ですが、解説も付いているので、あとはご自分でじっくり読んで頂きたいと思います。3回の読み取りを通して、一見難しく思える古文書も、キーになる言葉を覚えてしまえば、案外読めるようになること、また字面を追うばかりではなく背後に隠れている意味を読み解くのが大事だ、と云うことも教えて頂き、大変勉強になりました。

受講者からは

「久し振りで学生時代の講義を聞いているような時間をもてました。」

「アイヌの文化を沢山知る事が出来てとても良かったです。ありがとうございました。」

「いつも内容の充実した講座をありがとうございます。毎回楽しみです。」

等など充実した講座へのコメントが寄せられましたが

「もっと回数をふやして、資料を読み終えるように設定して欲しい。」

「少し早すぎる。どの字をどうくずしているのか説明して欲しい。」

など早い読み取りペースに戸惑った方も居ないではなかったようです。