5月29日(木)講座4『記者が語る原子力取材の現場』の第2回「『フクシマはいま』~福島第1原発を取材して」を花川北コミュニティセンターで行いました。講師は、北海道新聞社 編集局 報道センター記者の関口 裕士さん、受講者は、66名でした。

関口さんは、本日のお話の前に、前回の質問に答えられました。

・昨秋、放射性物質の拡散範囲を調べる為に泊原発近くから飛ばされた風船は、遠くは180㎞離れた旭川市東川まで届いた。

・水戸の放射線量測定値が高いのは、地理的に頷けることで東海村の影響ではないと考えられる。

・マンガ・美味しんぼで問題となった放射線と鼻出血の因果関係があるかないかは、現時点ではどちらとも断定できないのではないか。

以下は、本日のお話(原発事故の被害はあまりに大き過ぎる、また長期にわたり過ぎる―福島での取材報告)の概要です。

□福島原子力発電所事故被害地域の状況

・取材地の地図(2011年の事故から3年余経っているが、事故被害処理は全く収束せず、後始末が出来ていないのが現状)

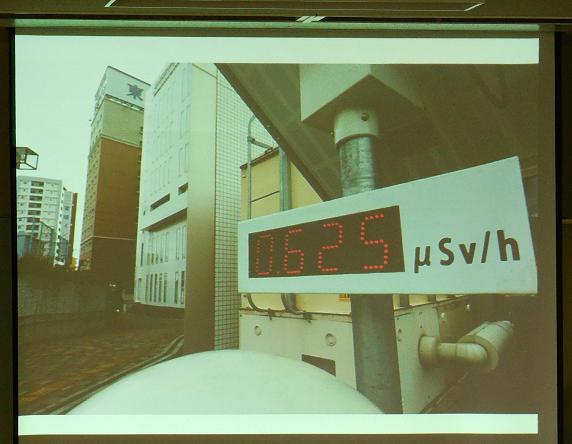

・2012年暮れ、福島市(福島駅から500m)での放射線量測定値は0.625μsv/hだった。放射線量については、0.6μsv/hが分岐点でこれを超えると「放射線管理区域(レントゲン室の中と居るのと同じ状態)」となる。

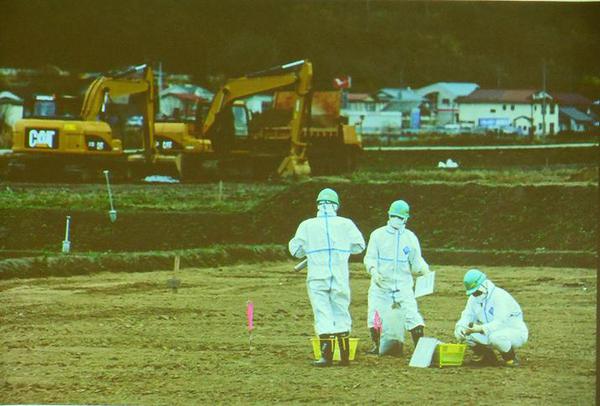

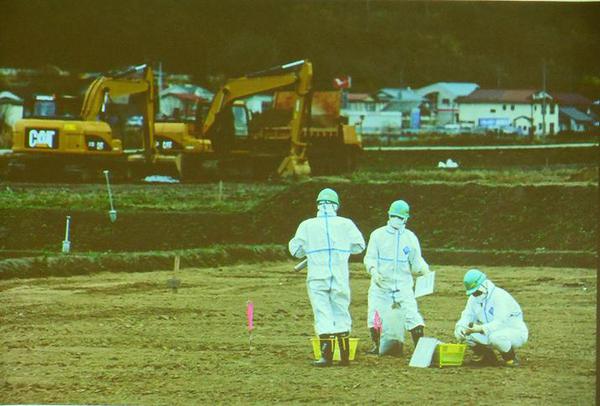

・飯館村の農地の除染風景

飯館村の2010年農業生産高は17億円、飯館村算出の除染費用850億円。この850億円は国民の税金が使われることになる。

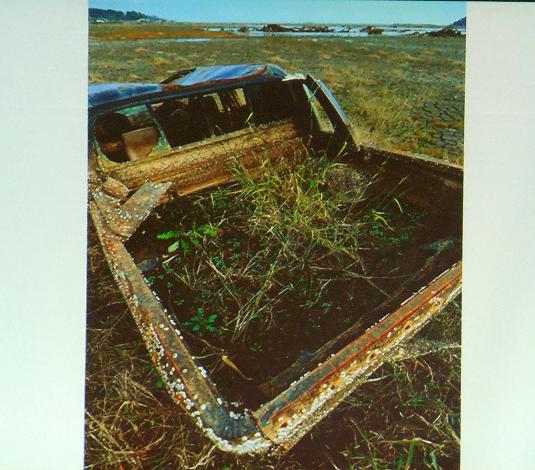

・南相馬市南側の地に放置され雑草が生えた軽トラ

岩手や宮城では今はこのような風景は見られないが、原発から20㎞圏ではむやみに物を持ち出せないので、津波の被害痕がそのまま残っている。

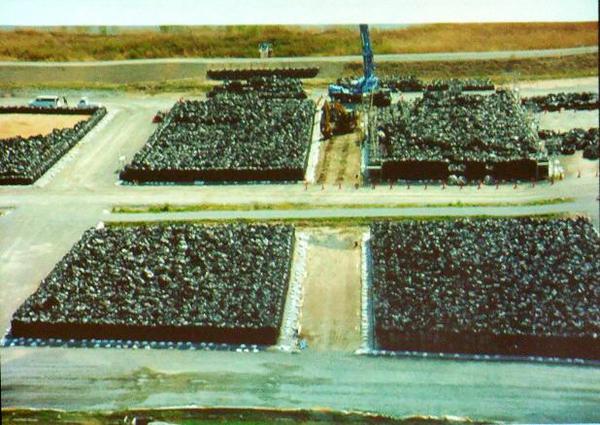

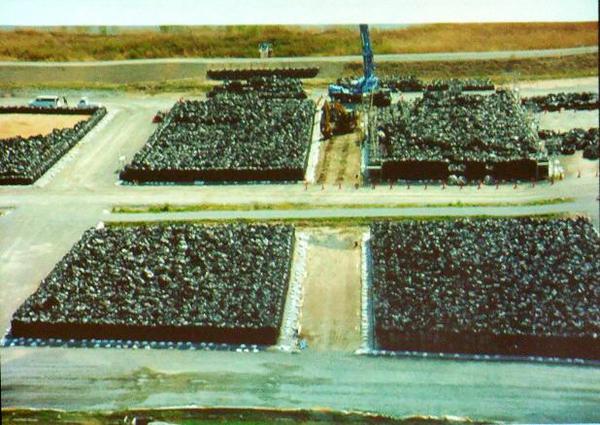

・富岡町のフレコンバックに詰められた除染の土。

整然と置かれているように見えるが、これは仮置き場の前の仮、仮置き場。国は中間貯蔵施設を作る計画だが、その前段階の仮置き場さえ住民の反対で決まっていない。さらに、仮、仮置き場もない所もあり、除染廃棄物の処理さえままならないのが現状である。

・南相馬市の詩人・若松丈太郎さんの言葉

「岩手や宮城は津波ですべてを失いゼロからのスタートを余儀なくされたが、同じ東日本大震災の被害地であっても、原発被害地区はゼロにさえ戻れない」

・2013年に関口さんと一緒に南相馬市小高区と浪江町を廻った写真家・大石芳野さんの言葉

「がれきが少し片付けられた以外は何も変わっていない。私の写真集を見て『ああ、あの時は大変だったね』と振り返れるようになればいい。でも、今はまだ何も変わっていない」

□原子力発電所の状況

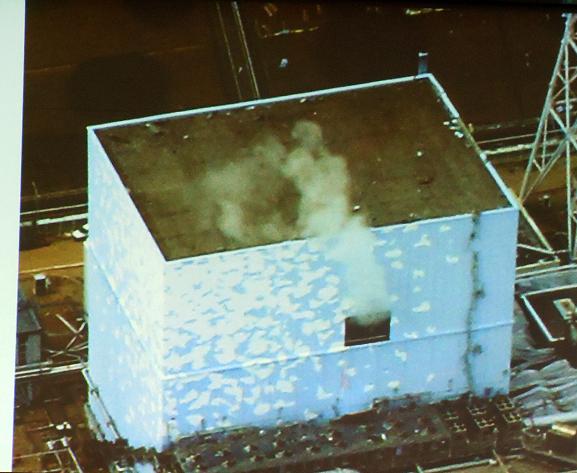

・2号機

外見は1号機より損傷が少なく見えるが、放射線放出量は2号機が一番多い。それは、外の建物に鋼鉄の原子炉容器があってこれが損傷したため。

・4号機

事故時は運転していなかったが、燃料プールには大量の使用済み燃料があり、それを冷やす水が無くなって使用済み燃料がメルトダウンを起こせば、東京を含む半径250㎞圏の住民を避難させる必要があった。幸いにして、メルトダウンは起きなかった。

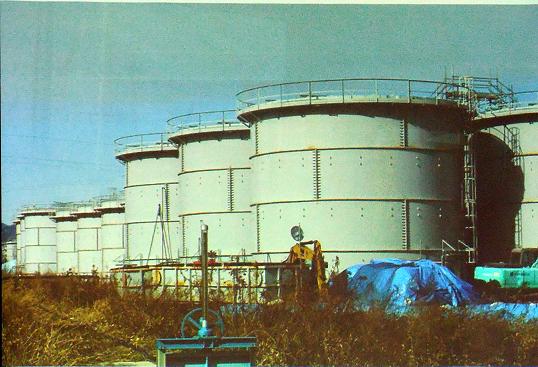

・汚染水貯蔵タンク

現在、容量1,000トンのタンクが1,000基あるが、汚染水は一日400トン発生するので、2.5日に1基増設する必要がある。

・凍土遮水壁

地下水の流入を凍土壁で囲って遮る方法。6月の建設着工を目指している。

□原発事故の影響による苦しみ

・事故処理作業の問題

札幌の男性は、事故処理作業での放射能被ばくが原因でがんになったとして労災申請をした。

・娘が見つからない

大熊町の男性は、避難先から月に一度戻り、防護服を身につけて津波で行方不明の娘を探し続ける。

本日はこのようなお話でしたが、たくさんの取材写真を示しながらの具体的なお話を聞いて、原発事故の被害の大きさと傷の深さ、ゼロの状態にさえ戻れない深刻さが良く分かりました。これからもぜひ取材を続けて、この状況がどのように変わっていくのか、私たちに伝えて頂きたい、私たちも関心を持ち続けていかなければならない、と思います。

受講者からもたくさんのコメントが寄せられました。そのごく一部ですがご紹介します。

「とても分かりやすい解説でした。事故が起きてからでは取り返しのつかないこと、除染のための莫大な費用と放射能が消滅するまでの気の遠くなる程の長い時間・・これが原発だと今まで以上に心に深く刻まれました。人間の力で制御できないものはその方法が絶対的に確立されるまで決して使用されるべきではないと、改めて強く思いました」

「現場を見て、自分の足で取材した人でなければ語れない重みのある話でした。10万年も待てません。やっぱり原発はいらないです」

「うわべだけの知識しかなく新たな学習をたくさんさせて頂きました。一つ一つを知るにつけ、認識不足だった事を恥ずかしく思います。判り易い語り口により、身近に迫る最悪の事態が、確かに、鋭く伝わってきた。考えさせられた時間です・・・」

「今回の講座は、本当に貴重な時間でした。また、お話の内容も現場を感じる沢山のことを教えて頂きました。メディア関係の中にも、このような方がいらっしゃるのだな、と希望を感じました」