6月28日(土)講座5「村山耀一さんと歩く『狩歴史散歩』」の第3回「ハママシケ場所と庄内藩陣屋があった『浜益・川下・柏木地区』の碑と歴史の痕跡を訪ねて」を行いました。講師は、石狩市郷土研究会会長・場所請負人村山家子孫の村山耀一さんで、受講者は40名でした。受講者は、石狩市公民館に集合しバスで浜益区へ向かいました。

◆ 車内説明

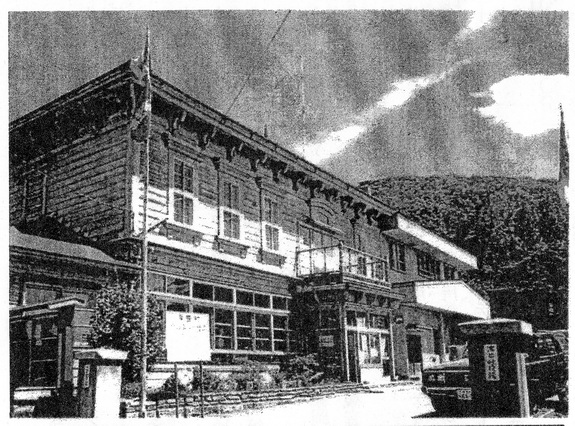

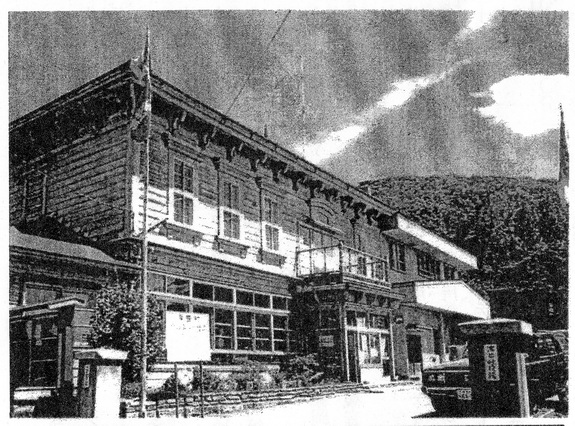

今回は、目的地の浜益区まで距離が長く時間があるため、車内では配付資料だけでなく、浜益(以下 現浜益区、旧浜益村を示す)の絵図や写真なども含めた説明がありました。最初の説明では、配付資料の表紙にある旧浜益村役場についてでした。平成6年11月まで村の行政の要だったが、その後新しい建物が新築され村役場はそちらに移った後、撤去されたとのことです。この建物は札幌豊平館を見習ったとされ洋館の立派な建物であったとのことでした。

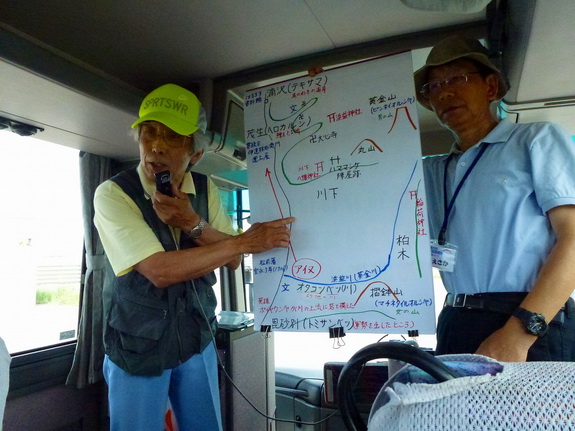

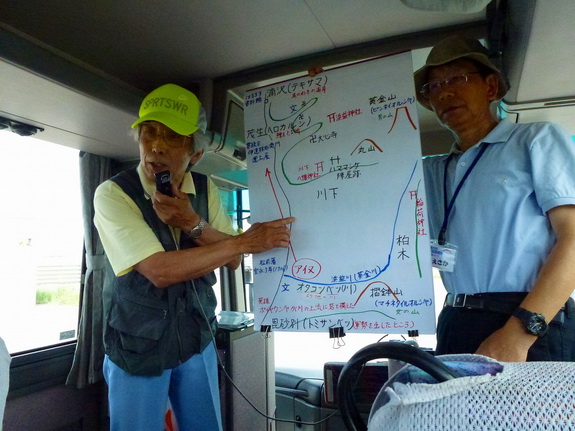

また自筆の資料により今回巡る浜益の見学地の説明もされ、受講生のイメージ作りに役立ててくれました。

車内では、さらに資料の年表を使い浜益のこれまでの「場所(商場)」の変遷の説明もありました。松前藩は、宝永3年(1706)に石狩・厚田・益毛(マシケ)場所を設置、天明5年(1785)に「益毛場所」を二分して雄冬岬から南、毘砂別(ビシャベツ)、愛冠岬迄の区域を益毛に「浜」の字を加えて「ハママシケ場所」とし、浜益の歴史が始まります。その後、明治2年(1869)に北海道11国86郡が置かれ、「ハママシケ」を「浜益」に、浜益郡の村として、茂生・群別・雄冬・川下・清水・実田・柏木・尻苗の8村ができたとのことです。

◆ 浜益地区(旧茂生)

浜益区の最初の見学地は、平成19年8月10日(ハートの日)に建立した「あいのモニュメント」です。モニュメントを見学し、この下方にある「はまます郷土資料館」に向かいました。資料館の前浜からは「愛冠岬」がよく見えます。この岬は海からでなければ見ることができないとのことですが、一羽の大鷲が翼を休めているように見えることから鷲岩と呼ばれているとのことです。

「はまます郷土資料館」は、鰊漁業の白鳥家の番屋として明治32年(1899)に建てられました。その後、昭和30年以降の鰊漁業の衰退により使われなくなっていたが、昭和46年(1971)の浜益村開拓百年に復元されたとのことです。

続いて「浜益尋常高等小学校跡地」である門柱をみ見て、浜益で一番古くからある「大心寺」を訪ねました。創立は文久3年(1863)で、旧浜益村の漁業の隆盛にともない明治20年代には一千余名の檀信徒を数えたとのことです。村山さんが住職の家に御願いをして寺の内部を拝観することができました。寺の後ろの墓地には、白鳥家の墓地や、三十三体観音の一部が残されていました。

次の浜益神社迄は登り坂を歩いて行くことになっていましたが、運転手さんが頑張ってくれてバスで登ったので歩かなくて済みました。道路沿いに昭和3年(1928)に建立された「郷社濱益神社碑」があり、ここから神社の階段を歩いて登ります。大心寺も長い階段でした。

二つの階段を上って疲れたところで、バスに乗り昼食場所のコミュニティセンターへ移動しました。「浜益コミュニティセンター(きらり)」は、広くて涼しくて受講生の皆さんはホッと一息つきました。

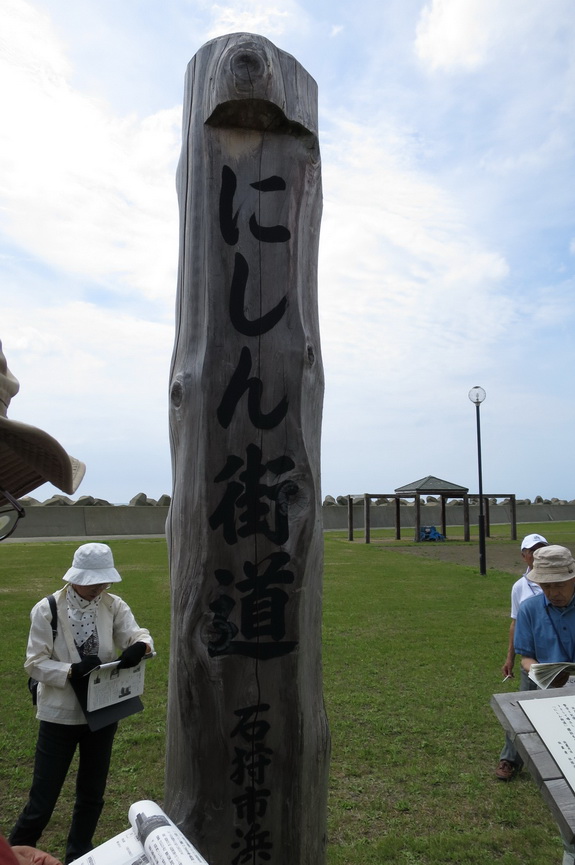

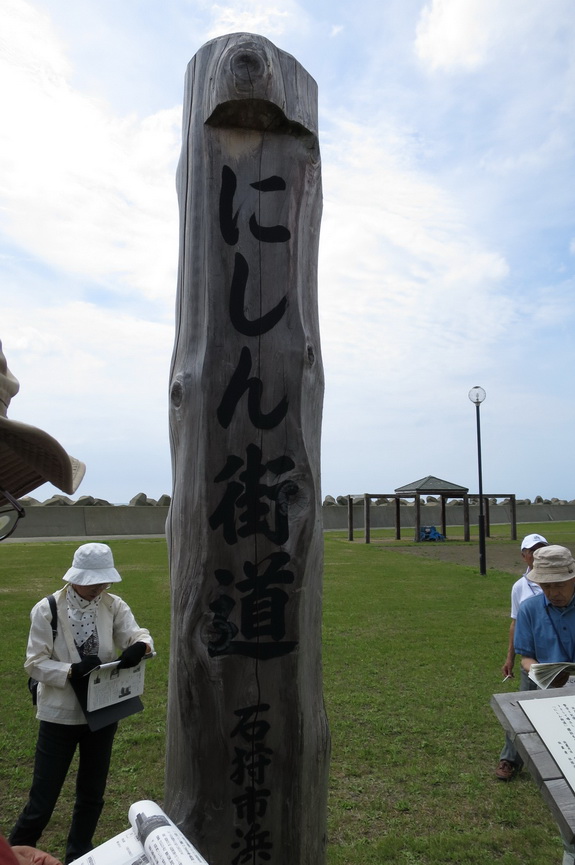

昼食後は、コミセン近くの見学です。ここの土地は埋め立ててて作られたものですが、昭和46年(1791)には「浜益村百年」碑、平成20年(2008)には国道231号沿いに「にしん街道標柱」が建立されました。国道の反対側には「岡島洞窟遺跡」があります。岡島洞窟は、海岸に面する自然洞窟で、縄文文化期から擦文文化期までの住居跡であることが判明しているとのことです。残念ながら、落石の危険などから側に立ち入ることはできませんでした。

◆ 川下

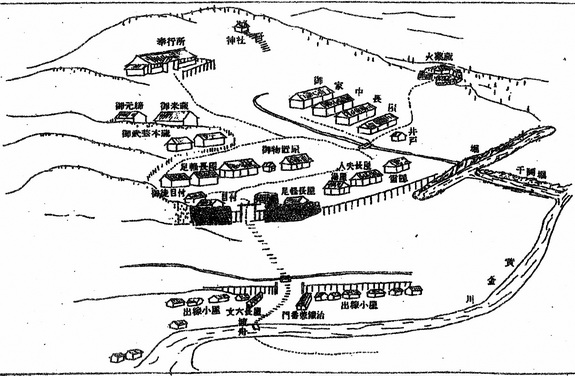

再びバスに乗り川下地区へ向かいます。ここでは、「地蔵堂」(大心寺は最初ここにあった 建立年月日不明)、当時運搬などに使われていた馬の霊を祀った「馬頭観音菩」、庄内藩藩士の犠牲者の墓である「庄内藩士墓石」を見た後、「ハママシケ陣屋跡」に向かいました。ちょっと急な坂を登り切ったところに陣屋跡の大手門がありました。

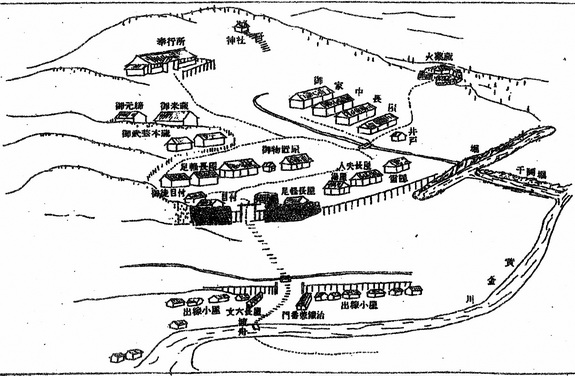

この地には、東北から庄内藩が警備に入ったとのことで、絵図が残されていました。絵図の真ん中当たりに「ハママシケ陣屋跡」として大手門が見えます。奉行所の他に寺、神社、長屋などが造られ、黄金川からの水路まで造り、永住計画を元に陣屋を造ったとのことですが、維新戦争が勃発しわずか7年あまりで終わったとのことです。「川下八幡神社」は、庄内陣営の鎮護として文久2年(1862)の創立されたとのことです。

◆ 柏木

次にバスは、柏木地区に入り「正一位稲荷神社」を訪問しました。稲荷神社の象徴である赤い鳥居が迎えてくれました。庄内藩が文久2年(1862)に五穀豊穣を祈って創立されたとのことです。ここでも神社本殿内を拝観することができました。

見学の最後は、浜益小学校の校庭に建立されている「開校百周年記念碑」、「二妙薦福之碑」です。百周年記念碑は、明治28年(1895)に開校された黄金小学校の記念碑で、二妙の碑は、旧黄金小学校開校5年目の明治33年(1900)2月朝の登校時に突然の暴風雪になり7人の女子が飛ばされ2人が亡くなった、その霊を慰めるために慰霊碑を建てたのことでした。

旧浜益村を訪ねる歴史散歩は、浜益(茂生)から始まり、川下、柏木と訪ね、旧浜益村の一部ではありましたがふだんあまり見ることのない碑や跡地を訪ね、受講生の皆さんも大いに勉強になったようです。ここを最後にバスは石狩市公民館へと向かい、今回の講座を終了しました。

「村山さんと歩く 石狩歴史散歩」の講座は、いつも豊富な資料で受講生を感心させますが、今回も配付資料33頁の他に車中では手作りの資料などで説明をされました。受講生の感想文でも、このことにたいして多くの感想が寄せられました。以下にその一部を紹介します。

・資料等大変参考になりました。浜益の歴史に目からうろこ、古人に敬意。

・いつもながらの多くの資料と語り口で楽しく勉強することができました。

・歴史散歩の受講は、今年で4回目になりますが、何時も視点を変え乍ら、しかも貴重な資料を毎回提供して頂き感謝して大切に保管しています。

・講師の資料収集・分析・解説書の作成に感謝。

このほか、講座企画などへの要望なども幾つもありました。