11月18日(火)、講座9『北の人物伝Ⅲ~北海道の歴史を彩った人々』の第3回 間宮林蔵「間宮林蔵の道を行く~アムール川からサハリン・千島へ」を花川北コミュニティセンターで行いました。講師は、北海道新聞報道センター編集委員の相原秀起さん、受講者は62名でした。

相原さんは、20年近く間宮林蔵の足跡を取材されていて、現在「極東 はるかなる旅人 林蔵の道」と云う特集記事を北海道新聞夕刊に連載されています。本日のお話は、相原さんが現地取材された画像を見ながら林蔵の足跡を辿る形で行われました。

□間宮林蔵(1780~1844年)の足跡

●林蔵の肖像画

実は本人の肖像ではなく、子孫をモデルに描かれたもの。

●生まれ

常陸国筑波郡上平柳(現茨城県つくばみらい市上平柳)の農家の一人息子。16歳の時、堰止め工事への効果的な助言でその才を認められ江戸へ上り、幕府測量家村上島之允に師事。従者として蝦夷地へ渡った20歳の時、生涯の師・伊能忠敬と出会い弟子となる。

●間宮林蔵はどんな人物か

・江戸時代後期の探検家(測量家)

・世界に先駆けて「間宮海峡」を発見

・北海道や千島列島にも足跡

・伊能忠敬の大日本沿岸輿地図の蝦夷地の部分に大きく貢献

●ロシアの襲撃

林蔵が択捉島で沿岸測量と新道開拓に携っていた1807(文化4)年、ロシア軍の襲撃があり日本守備隊は敗走、その屈辱は林蔵に深い心の傷を残した(討ち死にしなかったことを悔やみ、悶々とした)

●林蔵のカラフト探検

・ロシアの脅威に対して幕府は宗谷の防備を固める一方、カラフトの調査を実施。林蔵と松田伝十郎が志願、林蔵は択捉での汚名を雪ぐ覚悟だった。1808年5月、林蔵と松田は宗谷を出発、カラフト南端の白主(しらぬし・クリリオン)から二手に分かれ、林蔵は東海岸を松田は西海岸を北上した。海岸線をそれぞれ北上する二人が遭遇すれば島であることが証明されるはずだったが、最後まで行きつけなかった

・林蔵は、島中部の北知床岬近くまで進んだが、高波でそれ以上の北進は諦め、西側の松田と合流した。

・林蔵と松田は大陸とカラフトを隔てる海峡近くで合流、後の「間宮海峡」の最狭部(7.3㎞)に立ったが、それ以上は北上できず宗谷へ引き返した

・林蔵は、この調査には満足せず、幕府の許可を得て同年の9月に今度は単身で島へ渡った

・島南部のトンナイ(現ネベリスク)の番屋で越冬(満足な防寒用具もなく凍傷を負い指は変形した)

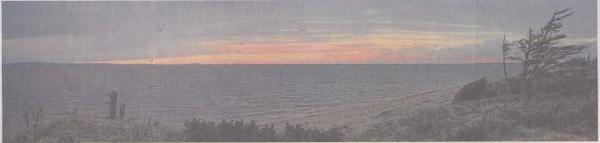

・翌春北上し、島北端近くのニブヒの村ナニオー(現ルプロフ)まで達する一方、大陸まで足を伸ばして詳細な地図や報告を残した

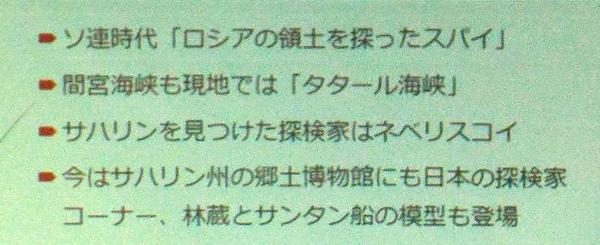

・林蔵はナニオーで、北には海が広がり、潮流も北へ向かっていることから、カラフトが島であることを確信した(ロシアでは、狭義の間宮海峡を「ネベリスコイ海峡」、広義の同海峡を「タタール海峡」と名付けている)

・林蔵はナニオーからさらに北へ進みカラフトが島であることを完全に証明する事を望んだが荒れる海に阻まれ断念した。

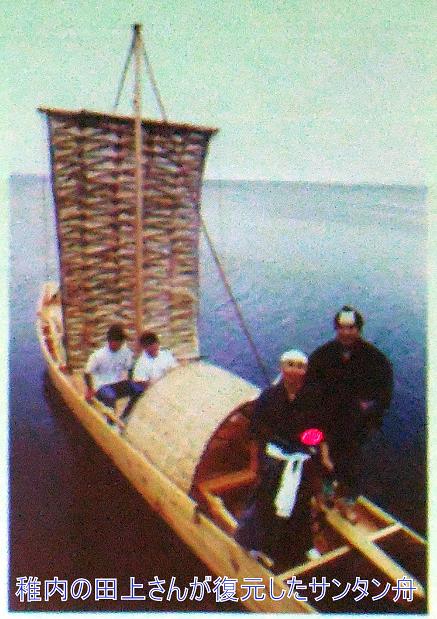

・8月にニブヒの村ノテトで「サンタン船」を借りて大陸へ渡り、デレンまで足を伸ばして1週間ほど滞在したが、それは、どんな民族がどれだけ住んでいるのか、ロシアがどれだけ進出しているのかを探るためだった

・晩年は江戸・深川に住んだ。1844年死去(65歳)

□相原さんの取材の旅

●林蔵の足跡を訪ねる旅

・生家はつくばみらい市に今も残り、隣に像と間宮林蔵記念館がある。

・宗谷岬には林蔵の立像と渡航記念碑が建つ。宗谷のアイヌの間には、林蔵がカラフト探検を終えて無事帰還したのを人々が喜び祭りを行った事が伝っているが、これはアイヌの人々に信頼された林蔵の人柄を示している。「林蔵まつり」は明治初めまで続いた。

・1995年4月、島北部の拠点都市オハから大型ヘリで海峡に面したサハリン側のポピキ村へ。

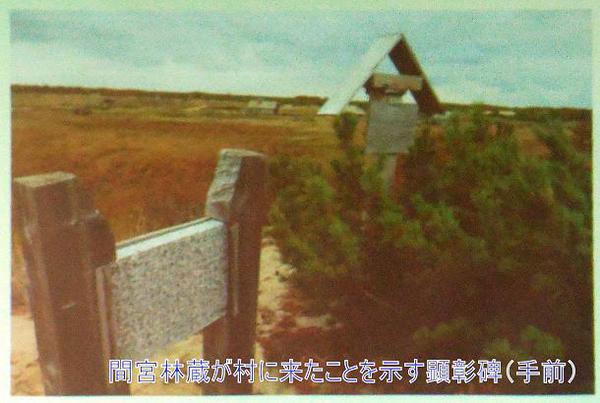

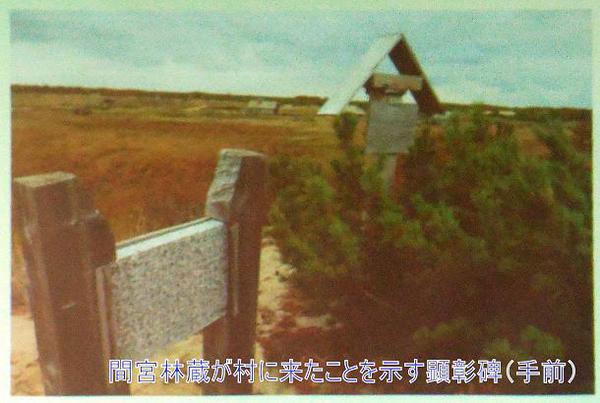

・2014年10月、林蔵のカラフト探検の最北地「ナニオー(ルプロワ)」へ。林蔵がカラフトが島であると確信した丘に立つと、対岸に林蔵が描いたスケッチと同じ姿の山々が見えた。また、ナニオーには、2001年に間宮林蔵顕彰会が設置した顕彰碑が立つている。

●幻のデレン

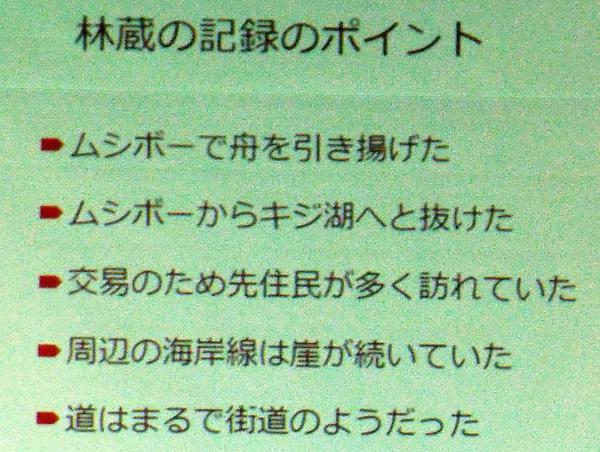

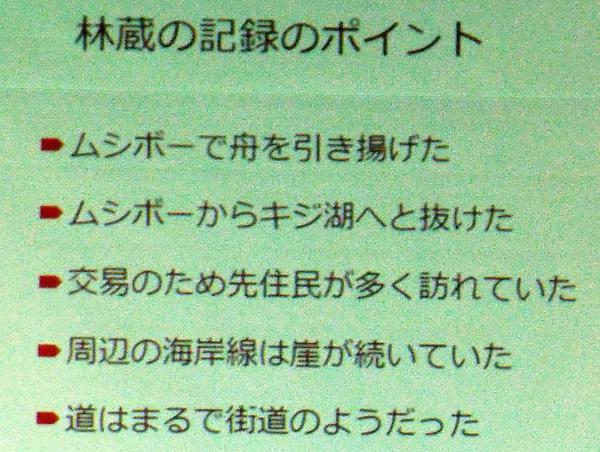

・林蔵のデレン(アムール川の岸辺にあった交易地)の記録

・大陸への上陸地点

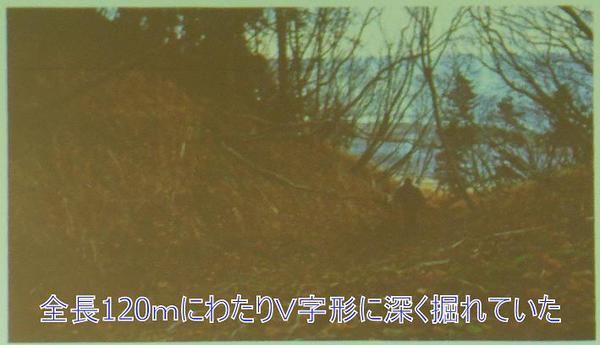

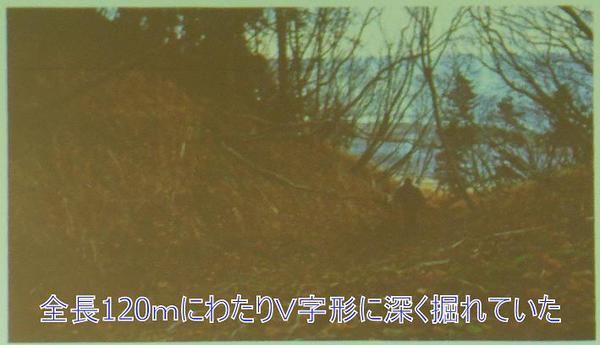

・林蔵が記述している街道を探すと崖を上る一直線の坂道があった

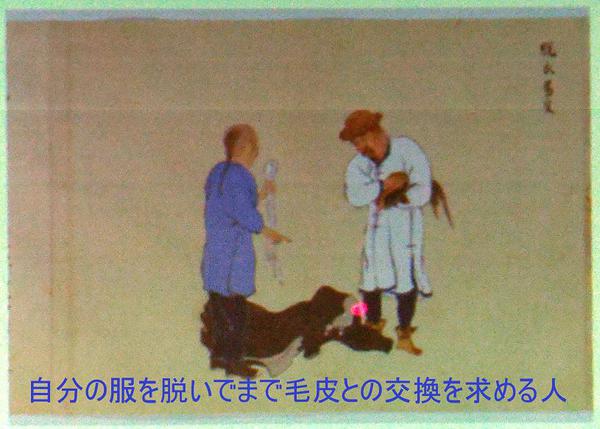

・林蔵が描いたデレン(正確で人間味あふれるスケッチをたくさん残した)

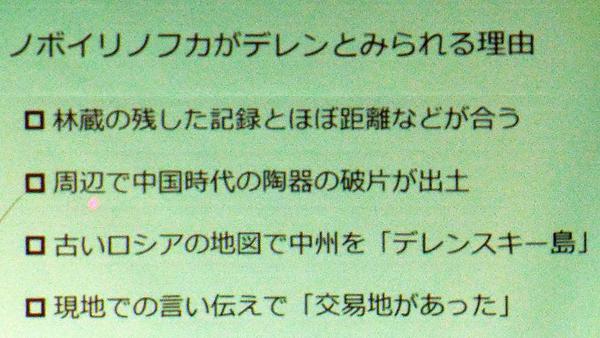

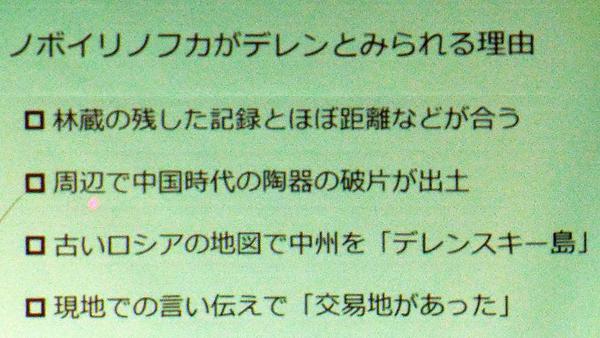

・デレンは今のノボイリノフカではないかと思われる

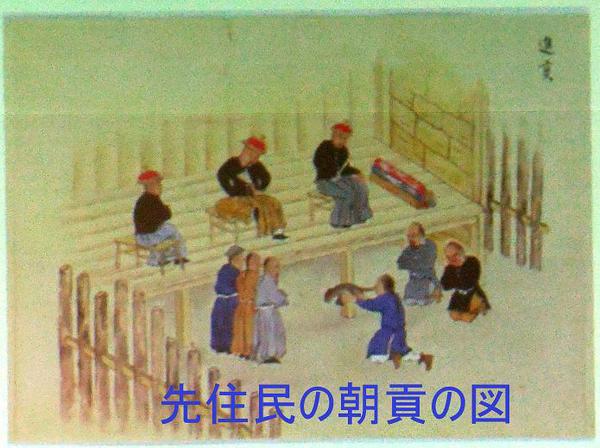

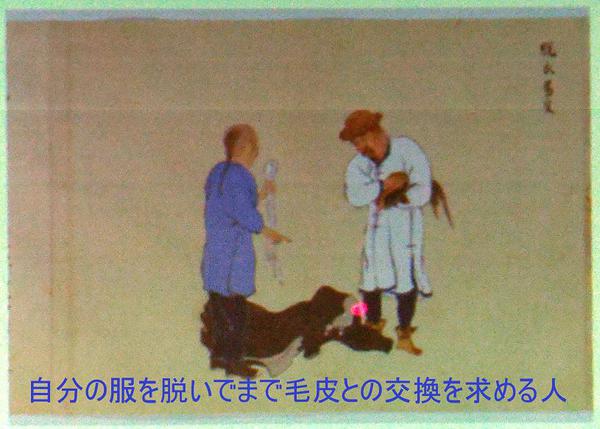

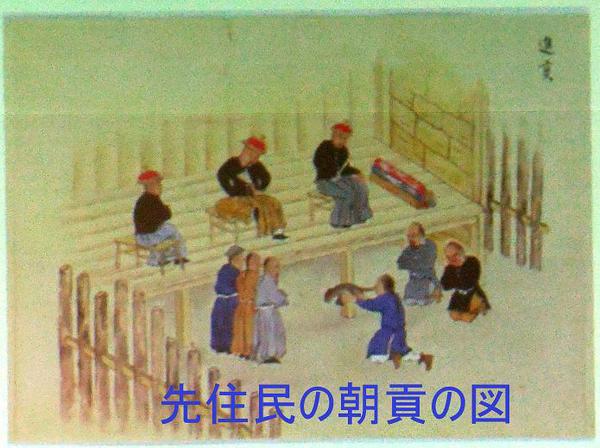

・デレンには、中国の絹織物(蝦夷錦)と周辺で獲れる毛皮(黒テンなど)を交換(朝貢貿易)するための清朝の出先機関があった

・唯一の林蔵の肖像画

・林蔵の記録は

地図や距離の正確さ、挿絵の美しさ卓越した描写力、外国人が残した唯一・最高のもの、としてロシア人の探検家も感嘆した

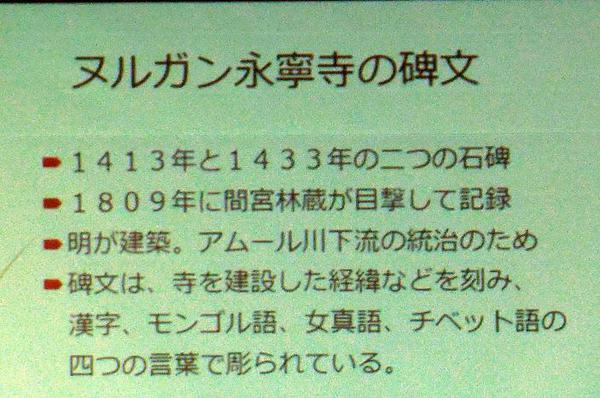

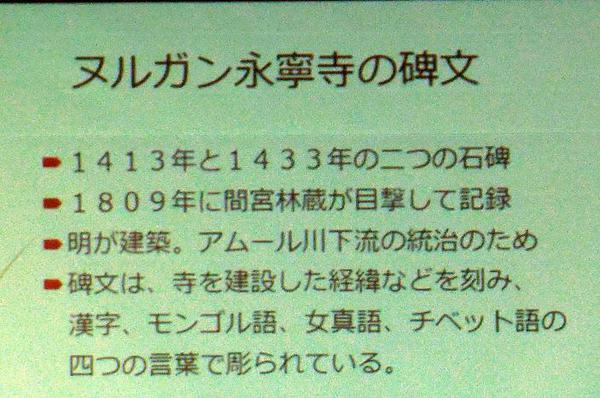

・ウラジオストックの博物館に二つの碑(林蔵も存在を記述)が収蔵されていて、デレンの様子を知る貴重な資料となっている

□ロシアでの林蔵の評価

□子孫など

・林蔵には日本人の実子はなく、養子の家系で続いている

・林蔵の資料は、東京大空襲で焼失

・北海道の上川にも子孫がいる

以上が今回のお話の概要ですが、間宮林蔵についての資料は大変乏しくその為研究者も少ないのだそうです。そんな中で、長年にわたりご自身で現地取材された実体験に基づくお話は貴重で大変参考になるものでした。

受講者からもたくさんのコメントが寄せられましたので、その一部をご紹介します。

「測量関連に従事していたので、地図の正確さに驚きました。コンパスだけでは誤差が生じることから、この問題点をどのように解決したのか?大河川や標高差の(ある)地形など大変なことが伺えた」

「内容も躍動的で大変楽しく拝聴しました。飽きさせない流れで、もう少し時間があったらいいと惜しくも感じた程です」

「間宮林蔵の貴重な話しが聞かれたので大満足です」

「間宮林蔵の人物像が良くわかった。講師が、実際に訪れ目にしたことを中心に話をされたので200年前の姿の実態がよく浮かび上がって興味深く聞くことができた」

「人物の追及を深く知ることが出来て良かった。そして思いがけない人物のエピソードを学ぶことが出来て良かった」

「大変勉強になりました。まだまだ知らない事が沢山あると感じました。人間性が現れたお話でした」

「北の人物伝はいつも大好評です。今後も継続される事を期待しております」

「毎回の資料も整っており各講師も専門家でありながらも解りやすく解説され、大変良かったです」