5月25日(木)主催講座2「続北前船ものがたり」の第2回「北前船ゆかりの地小樽を訪ねて」を行いました。講師は、北海道北前船調査会主宰で元小樽総合博物館館長の土屋周三さんと第1回目にお話をして下さった小樽商科大学グローカル戦略推進センター学術研究員の高野宏康さん、受講者は48名でした。

今回は、小樽の龍徳寺、住吉神社、天狗山展望台、茨城家中出張番屋、石造倉庫群、小樽総合博物館運河館をバス巡回して北前船と小樽について学びましたが、以下は、その概要です。

◇北前船と小樽

明治2(1869)年、蝦夷地が北海道と改称され開拓使が設置されると、各地から開拓民が押し寄せ人口が急増した。北前船は、本州から蝦夷地へ生活物資を、蝦夷地から本州へ海産物や木材を運ぶ従来の交易に加え、開拓民の生活を支える物資を運ぶという新たな役割を担うようになった。

小樽港は新たな役割を担うようになった北前船の重要な寄港地の一つとして発展、北前船主たちは、次々に小樽に進出、営業倉庫を設立するなど新しいビジネスを展開した。

北前船は、北海道開拓を支え、小樽発展の基盤をつくった。

◇龍徳治寺

・金比羅殿にある船絵馬

船絵馬は、目に見える北前船の痕跡として貴重なもの。北前船主や船頭は航海の安全を祈願し、寄港地の神社などに船絵馬を奉納した。船絵馬には、奉納年月日、奉納者などが記されている。

・日本一の巨大木魚

クスノキの一本彫で、直径1.3m、高さ1m、重さ330㎏。実際に叩いた音も聴くことができました。

◇住吉神社

北前船主が寄進した鳥居が残っている。

◇天狗山展望台

・霧が立ち込めて小樽の町や海がはっきり見えず、案内板を見ながら説明を受けました。小樽は、かって高島郡と小樽郡に分かれていたが、高島郡の手宮港は地形的に風が少なく、風に弱い北前船の寄港地としては最適であった。また、小樽の街の海側は、埋め立てで出来た部分も多い。

◇茨城家中出張番屋

祝津地区のまちおこし団体「たなげ会」のご協力で、昼食に糠ニシンの三平汁付きの「小樽群来太郎丼」を頂きましたが、とても美味しいと受講者に大好評。また、昼食を取りながら、ニシン漁についての説明も受けました。さらに、ここには、ニシン街道の標柱も立っていました。

◇運河沿い巡回

運河沿いに歩いて、北前船主たちが建てた倉庫群を観察し、北前船主たちの近江商人の知恵から学んだビジネスセンスと美的感覚などについて土屋さんから解説をして頂きました。明治期になると、北前船主たちは、船での輸送利益より倉庫業の利益を重要視するようになり、次々と倉庫を建造した。

・旧広海倉庫

加賀の広海二三郎により建造。採光のため屋根の中央と両側に段差を設けている。出入り口のアーチが壁面のアクセントとなっている。

・出抜小路

倉庫の裏から馬車で荷を運ぶための小路。

・旧大家倉庫

加賀の大家七平により建造。妻面の「ヤマシチ」印、越屋根と入口部分の二重アーチが特徴。

・旧小樽倉庫

加賀の西出孫左衛門、西谷庄八により建造。代表的な木骨石造倉庫。寄棟の屋根瓦に鯱をのせた和洋折衷のデザインで、煉瓦造りの事務所を中心に左右対称に展開、中庭を囲むように倉庫を配置しているのが特徴。現在は、小樽市総合博物館運河館として活用。

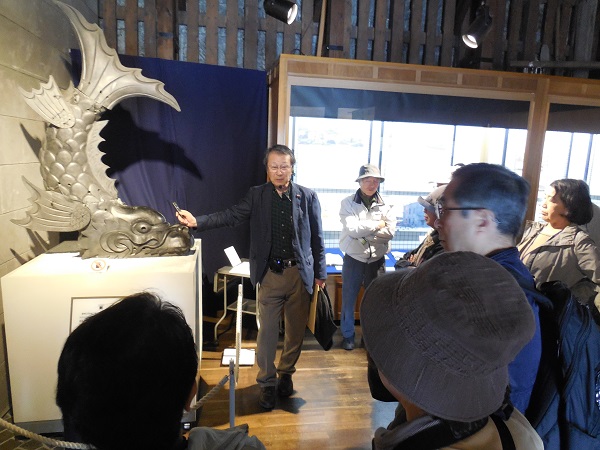

◇小樽総合博物館運河館

・小樽湾に停泊する北前船図(明治36年)

・北前船により北海道に運ばれた物

ほとんどすべての生活物資が運ばれたが、米と並んで重要だったのが、わら(壁塗りに混ぜ込む材料としてのわらがないと家も建てられなかった)

北前船一艘が商う純利益は明治16年で1,000円ほど(現在の価格で8,000万円~1億円)

・北前船模型

・船箪笥

沈んでも浮くように内部は桐、外側はケヤキ材で作られた。カラクリを施した隠し引き出しなども作られた。

・中庭

外の騒音を和らげる構造。正面の壁は札幌軟石、左右は小樽軟石。屋根には安価な若狭瓦を使用、当時は手間賃も安かったため、倉庫建造費は案外安かったが、こう云う所にも北前船主のビジネスセンスが窺われる。

・鯱

若狭瓦製

以上で本日の日程は終了しましたが、北前船と小樽や北海道開拓との関係が良く分かる講座でした。

受講者からも多くのコメントが寄せられましたので、その一部をご紹介します。

「今回の講座は、小樽での説明が納得するところが本当に多く良かった。土屋先生、高野先生、ありがとうございました」

「土屋さんの熱意あふれる現地説明は、もっと学びたい気持ちを大いに奮い立たせてくれました。目からウロコがたくさん落ちました」

「大変楽しく有意義な研修旅行でした。土屋先生、高野先生のお話も充実していて興味津々、素晴らしい一日となり感謝しています。聞きやすく分かりやすい説明に頷くことばかり。小樽をブラブラする機会は多いのですがこのような形で学べるのは何とも贅沢な時間です」

「一週目の高野先生、今回の土屋先生と大変分かりやすい解説で北前船の事を少しは理解出来たような気がします。食事も趣があって大変美味しく頂けました。丸一日学んで食べて楽しく過ごせた学習会、続、続を期待します」

「北前船の歴史的な役割はもとより、小樽市の自然や歴史さらに鰊漁など大いに勉強させて頂きました。鰊を中心とした昼食料理も大変結構でした」