7月22日(土)主催講座7「石狩歴史散歩」の第2回「浜益地区の碑と開拓の歴史を訪ねて」を行いました。講師は村山耀一さん、受講者は31人でした。

前夜の雨で案じられた天候も回復し快適な散策日和となりました。1日行程の講座です。今回は地元の方のご協力を得て初めて体験できるポイントが2ヶ所用意されています。1つはハママシケ陣屋跡、2つ目は濃昼番屋(旧木村家鰊番屋)です。

以下、その概要を紹介します。

◇浜益までの車中解説

9時公民館を出発。車中、今日の碑を巡るルートや資料について村山さんから説明を受けた。

・国道231号厚田区・浜益区の覆道とトンネル

最長は、新送毛トンネル(2014・9・19完成) 2,995m

・石狩市厚田区・浜益区の名称の変遷

・ルモイ・マシケ・ハママシケ・イシカリ四場所の変遷

・寛政2年(1790)~幕末にかけての三場所の範囲(山川地理取調図)

・主な地名の語源「石狩」から「雄冬」まで

・車窓より厚田公園に建設中の「道の駅」工事の様子を眺める。

◇荘内藩陣屋周辺絵地図

万延元年(1860)の齊藤隼之助の絵図に見る黄金川(浜益川)の流路。黄金川の両岸に谷地(低湿地)の文字が見られ、河口が現在より北に位置している。昔の古老の口碑によると、大きく蛇行して現在よりずっと南に河口があった時代もあったとみられる。

◇実田地区

黄金山を最も美しく見るために実田をめざした。川下、柏木、摺鉢山の麓を回り浜益温泉を経て実田へ。残念ながら黄金山は雲に隠れて雄姿を眺めることが出来なかった。

・黄金山(ピンネタイオルシぺ=森の中に立つ男の山)

国指定名勝「アイヌ文化に関する名勝ピリカノカ」平成21年(2009)指定。浜益の象徴ともいえる秀峰。砂金を採りに入った人が「黄金山」と名付けたといわれる。黄金山を中心に摺鉢山、毘砂別地区一帯は、アイヌの叙事詩ユーカラに登場するポイヤウンペが育った山とされている(739.5m)。

・摺鉢山(マッネ・タイオルッベ=木原にそびえる雌山)

黄金山と対で夫婦山と呼ばれている。

・浜益川第一頭首工

河川から用水路へ必要な灌漑水を取り入れるための施設。第一頭首工は昭和47年の大雨で破損改修され、現在の頭首工は平成16年河川改修工事で改築した。受益地域は実田地区と川下地区の水田96㌶に水を送り浜益の農業を支える。取水堰には魚道が設けられている。下流部に第二頭首工があり柏木地区水田約143㌶を潤す。

・実田小学校碑

明治36年簡易教育所設置。昭和52年黄金小学校に統合。

・黄金山神社 明治29年(1894)建立

文久3年(1863)荘内藩開墾方村岡吉太夫が中心に開墾した地。

慶応4年(1871)荘内藩引き揚げで開拓地は荒れたが、明治2年開拓使による開拓奨励策で住民増加。昭和59年現在地実田小学校跡地に遷座。

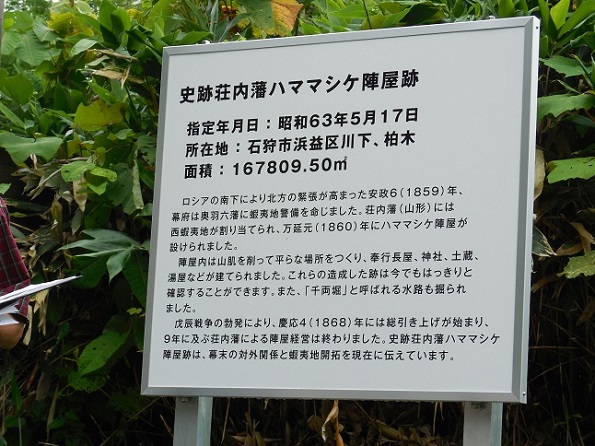

◇ハママシケ陣屋跡

国指定史跡 昭和63年(1988)5月17日指定

何故陣屋が出来たか。幕末の我が国の状況、特にロシアの南下政策と関わる。

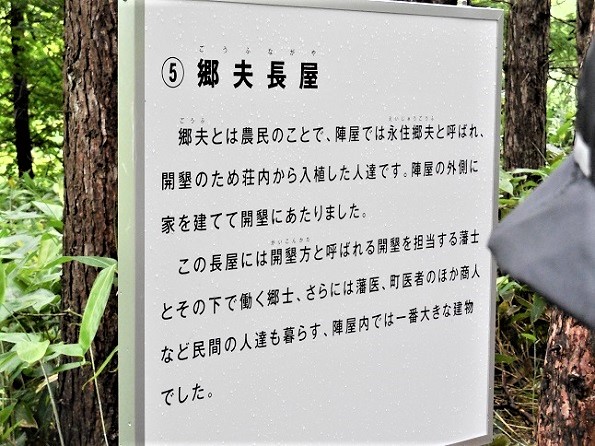

安政6年(1859)幕府は蝦夷地を奥州六藩に分け与え警備を命じた。荘内藩(山形県)は積丹半島から稚内までの警備を命じられた。翌万延元年(1860)本陣をハママシケ(浜益)に設け奉行所をはじめ、寺、神社、長屋などを建て集落が作られた。防備だけでなく領内の開拓も目指し農業も行った。陣屋内の建築資材はすべて酒田から運び、黄金川から陣屋下まで水路(千両堀と呼ばれ一部現存)が掘られた。その後、戊辰戦争に伴い引揚げたためわずか7年で役割りを終えた。(説明案内板)

・初の陣屋跡内部体験学習

案内人は、荘内藩陣屋研究会副会長の佐藤睦さん他の皆さん。

陣屋内部には足を踏み入れる状態ではなかったが、研究会の仲間が今春まだ雪のある内に大変苦労をして笹を刈り道路をつけ、石狩市文化財課の協力も得て案内板を設置し公開にこぎつけたとのこと。

・陣屋の全体像

◇村社八幡神社 碑(川下神社前通)

明治8年に開拓使は郡別稲荷神社、茂生巌島神社ともに川下神社も村社に昇格した。

・川下八幡神社

荘内陣営の鎮護として文久2年(1862)荘内より祭神遷宮の祭礼を行った。

社殿が2つになっているが、これは昭和40年、国道231号線工事の関わりで沢谷家番屋敷地にあった社殿を手前に移築したからだという。

・鳥海山・湯殿山・羽黒山 碑

この碑は、神社建立と同じ頃、故郷への思いを強く抱き三山名を碑に刻み祀ったものと考えられる。その後、この石碑は直接地面に置かれていたため、平成21年小田功氏が台座を設置してその上に碑を安置し大切に祀っている。

◇地蔵堂 安政年間建立

・馬頭観音菩 昭和2年(1927)建立 建立者 茂生・川下馬持一同

当時馬は山道を物資輸送したり農耕に使用されたりと重要な役割を担っていた。浜益ではここにしかない。

・荘内藩士墓石二基 文久3(1863)年建立

荘内藩がこの地に入って3年目に最初の犠牲者が出た。高橋亀六(士分譜代)、足軽中間の由藏。二名とも病没で大心寺の過去帳に記載されている。大心寺は元々ここにあった。

・水子地蔵さま 昭和56年(1982)建立。

◇浜益村百年碑 昭和46年建立 (浜益中央公園)

宝暦3年(1706)松前藩の益毛場所としてひらけ、天明年間ホロトマリに増毛場所、安政3年濃昼山道、安政4年雄冬山道が開設され、安政6年より荘内藩の領地となり八つの郷が開かれたが明治維新の戦いで引揚げとなり、明治2年浜益と改名明治5年戸長役場が開設された。

・にしん街道 標柱

平成15年松前江差方面で「にしんルネサンス実行委員会」ができた。松前から稚内まで日本海岸のにしんで栄えた市町村(距離で約700㎞)が昔栄えた証を建てようということで各地に「にしん街道」ができた。石狩には厚田(夕日の丘駐車場脇)にもある。

・岡島洞窟遺跡 (「きらり」向い)

岡島洞窟は、海岸に面する位置にある自然洞窟であるが、明治25年(1892)道路開削の際大部分が破壊されたといわれている。

発掘調査の結果、縄文文化期から擦文文化期までの七期にわたる住居跡と判明。内部から人骨、土器、石器等多数出土。特に第四文化層からはオホーツク沿岸に繁栄したオホーツク文化がこの地まで波及していることが確認され、考古学界より注目を集めた。石狩にとっても浜益にとっても重要な文化財であるので保存に工夫が必要である。

◇天龍山 大心寺 文久3年(1863)創立

荘内藩が川下に入った時に、先ほどの地蔵堂の所に建てた。明治24年(1891)現在地に移転した。また、ここには白鳥家のお墓もある。

・境内には三十三体観音も設置されている。明治16年(1883)茂生村から川下村にかけて建立されていたが山道が荒れたため、前住職が大心寺の境内、墓地、裏山に移設した。

・白鳥家墓碑

現在の資料館を実質的に立てたのが白鳥浅吉である。三基ある白鳥家墓の中央の墓碑右側面に「白鳥浅吉建立」と刻まれている。

◇庚申 塚 昭和3年(1927)建立 (浜益墓入口)

十干の庚と十二支の申の組合せで暦の上では60日に1度回ってくる庚申の日に、夜を眠らずに過ごして健康長寿を願う信仰と言われる。石狩ではこの場所にしかなく珍しいものである。

◇現浜益中学校校庭

・浜益尋常高等小学校 旧門柱

・北海道浜益高等学校 旧門柱

明治11年(1878)浜益教育所開校、明治34年(1901)浜益尋常高等小学校と改称し現浜益中学校の位置に移る。昭和39年(1964)浜益中央小学校と改称し適沢地区に新築移転。

北海道浜益高等学校は昭和26年滝川東高等学校浜益分校として浜益小学校校舎使用。昭和39年専用校舎となる。平成23年廃校。

現在は浜益中学校所在地である。

・金剛山 天正寺 明治13年(1880)建立

◇はまます郷土資料館(旧白鳥番屋)

この番屋の創設者、白鳥栄作(山形県酒田の人)は安政3年(1856)浜益に来住、漁場を開き運上屋より下請負を得て鰊漁業の経営を始めた。その後栄作が小樽市高島の漁場支配人となり、甥の白鳥浅吉が漁場を引継いだ。浅吉はその後漁場の拡張を行い、明治32年(1899)新築したのがこの建物である。

この「はまます郷土資料館」は、昭和46年浜益村開基百年記念事業の一環として復元された。今回は、石狩市役所浜益支所生涯学習部主査木村弘一さんに館内の説明をしていただいた。

・ウインチの基礎(せろ)

大正時代、ニシン沖揚げに蒸気機関によるウインチを導入し作業の能率を上げた。

◇開校百周年記念碑 平成6年(1994)建立

浜益小学校校庭にあるが、旧黄金山小学校時代に建立されたもの。

・二妙薦福之碑 明治33年(1900)建立

旧黄金山小学校開校5年目の明治33年2月6日の朝、好天であったが突如暴風雪になり、登校中の女児7人がとばされ4名が帰って来なかった。村人総出の捜索の結果2名が冷たくなって発見された。家族や村人は悲しみ、二人の霊を慰めるため慰霊碑を校庭に建立した。碑文にはこの事故の様子が記されている。

村山さんが碑の説明を終える頃、待望の黄金山が雲間から幻想的な姿を現わし一同感嘆の声を上げる。

◇旧木村家鰊番屋 (所在地 濃昼漁港脇)

木村家番屋は明治30年代以前に建てられた番屋と明治末に併設された和洋折衷の母屋とからなる洋館風ニシン番屋である。

木村家は津軽半島大泊(今別町)の漁師。二代目源右衛門が出稼ぎで群別に入り鰊建網を開く。浜益村幌群別に定住するのは明治6年(1873)三代目源右ヱ門の時。さらに四代目源作継承四代目源三郎、哲男が五代目となるのは明治末で、豪奢な母屋が建設されたのはこの頃といわれている。

・濃昼番屋の保存と公開の取組み

今日番屋の内部を案内して下さるのは、濃昼番屋を守る活動をしている「ごきびる番屋サポートの会」代表の坂井博幸さん他の皆さん。

坂井さんは、持主(札幌)に交渉して3年かけて保存維持に必要な清掃や簡易補修、換気、資料収集などを行い、リーフレット等を作成してやっと公開にこぎつけたとのこと。現在活動仲間と寄付支援の協力を求めている。

・屋号「カネシメ」

・親方玄関正面シンボルであった彫刻装飾の一部

・煙出し明かり取り天窓

・応接間:床「レンガ」八角三面両開き円形欄間付窓

・迎賓間

・番屋建築では稀な天窓

・増築母屋の親方玄関と八角塔

こうして、午後3時半過ぎ全行程を終えバスに乗車。今日の講座で特筆すべきことは、「ハママシケ陣屋跡」「濃昼番屋」という歴史的遺産を保存・再生させようと活動している方々からお話を聞くことが出来たこと。しかも開道150年の節目の年と重ね合せて感慨深いものがあります。講師の村山さんご協力下さった地元の皆さんに感謝しつつ公民館に戻りました。

◇受講者皆さんからの感想ご意見を要約して紹介します。

・全行程良かったが、ハママシケ陣屋跡を歩けたことが一番興味深かった。山奥に陣屋を作った当時の苦労を思った。前日の雨で歩きづらかったのは残念でしたが個人でも訪れることが出来る様整備されるよう期待する。庄内陣屋の散策路を作ってくださった方に感謝、石橋は心して歩いた。

・村山先生のお話、簡潔で分かり易く最高でした、感謝。永久保存版的資料とても素晴らしい。帰ってからまた楽しんで読みたい。

・濃昼の木村家の保存何か力になりたい。ボランティアの方頑張ってください。石狩新発見バンザイ!!濃昼番屋に感動、サポートの会に協力します。知り得なかったところの確認、浜益の歴史が意外とあることに満足した。

・天候に恵まれ、講師の素晴らしい説明を通して浜益地区の碑と開拓の歴史の足跡を詳しく見学し大変参考になった。先祖の皆さまの力強く命がけで開拓されてこられたことを知り、祈りを捧げます。

・素晴らしい一日でした。見所満載、名解説の村山さんに感謝。スタッフの皆さまにも感謝。碑を主にしながらも新しい発見や感動を得て新鮮な感覚になる。何度来ても勉強になる、また参加したい。

・石狩と合併しても良いことは無かったのではないかと気の毒になる。

・本日の行程無理なく程よい見学ができた。カレッジのスタッフの方ご苦労様でした。これからも郷土の歴史文化を訪ねる企画を希望する。