令和元年6月20日(木)主催講座3『明治期の商都小樽』の第2回「住吉屋西川家の日記にみる小樽~近江商人で明治の小樽で活躍した商人日記から商都を読み解く~」を花川北コミュニティセンターで行いました。講師は小樽市総合博物館学芸員で文学博士の菅原慶郎さん、受講者は45名でした。

今回は、小樽の時代をつくった一商人が残した膨大な文書(もんじょ)を中心に、明治期の躍動する小樽の様子を読み解いていただきました。以下その概要を紹介いたします。

Ⅰ.住吉家西川家

1.住吉屋西川家と小樽

〇西川家の本店は滋賀県の近江八幡にある。

〇屋号は住吉屋、印はナカイチ(日に似た印)。代々、伝右衛門という名を用いる場合が多い。

〇略歴

・17世紀中頃:松前へ?(史料がほとんどない)

・18世紀:タカシマ・ヲショロ場所も請負

・19世紀前半:ヲタスツ・イソヤ・エトロフ場所も請負

・明治:忍路支店・高島分店・小樽堺町分店、オホーツク方面などに漁場、ほかに農場経営なども行っていた。西川家の全盛期は、明治中期まで。

・昭和初期頃まで北海道の漁業に関わっていた。

〇手船輸送→2~8艘(19世紀)

西川家は江戸時代、松前藩と契約し、自分の持っている船で蝦夷地まで来ることを特別に許されていました。明治になってからは日本形帆船から西洋形帆船も持つようになりました。

2.文書群の概要

〇所蔵施設

①小樽総合博物館:約300点(ほぼ小樽関係、7割が帳簿類)

②滋賀大学経済学部附属資料館(彦根市)

約6,000点(小樽関係:300点、内199点が日記)

③滋賀県立大学図書情報センター(彦根市)

約4,000点(小樽関係:約100点)

菅原さんは2年半前、滋賀に調査に行き、小樽関係400点を1週間程かけてひたすら写真に収めてきました。その「日記」についての成果を今日の講座で初めてお話するということです。

Ⅱ.商店日記

1.日記について

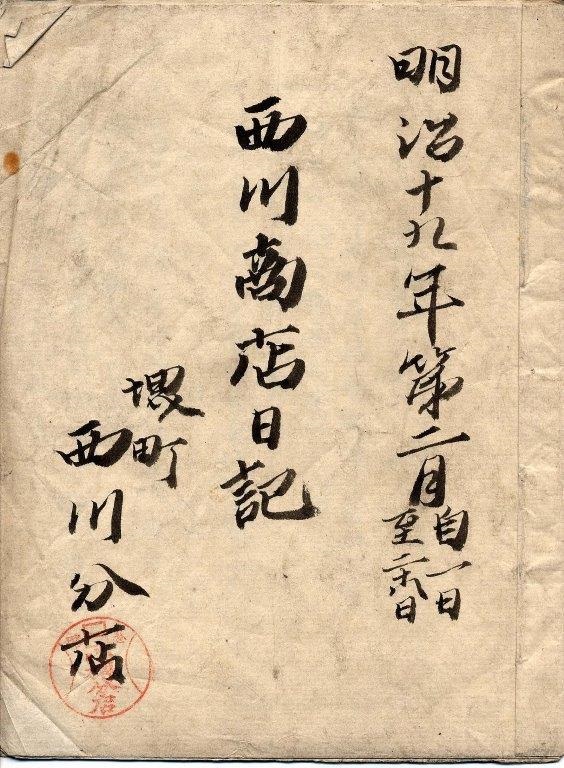

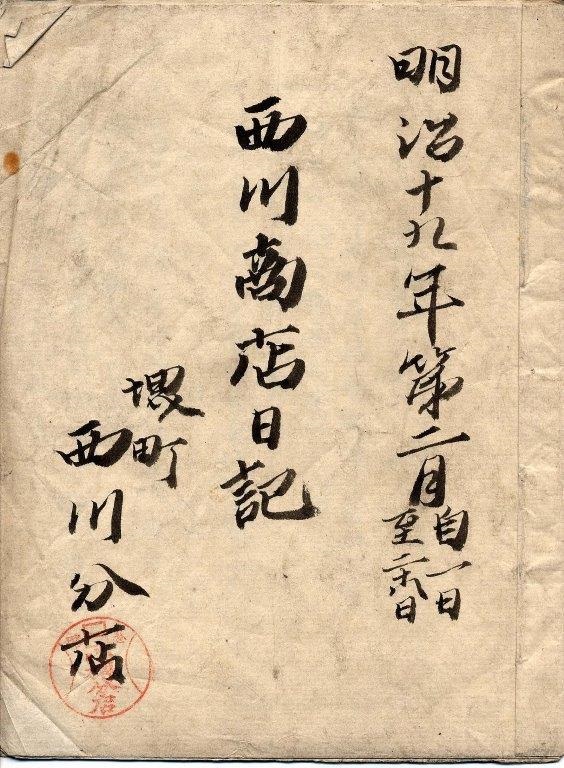

〇忍路支店・高島分店・小樽堺町分店のものがあります。

滋賀大学経済学部附属資料館所蔵分199冊、小樽市立総合博物館所蔵分14冊、計:213冊

*明治17~33年(明治20年前後が大半)

*一商店の「日記」という枠を超え、小樽の街の様子や出来事も記録された画期的なものであると考えます。

日誌の形式や書かれている内容は、各支店・分店、また書く人によってさまざまです。

2.記事内容について

①神社の祭礼

〇住吉神社の祭礼

小樽で一番大きな神社の祭礼(現在の小樽祭り)について、小樽分店明治22年7月14日~19日の日記(滋賀大学経済学部附属史料館所蔵) に、詳しく書かれています。

概略

「7月14日からの予定が雨のため延期となり、16日から3日間行われた。不景気のわりに盛況であった。各家の門前には国旗を掲げ、軒下に玉燈を釣し、3日とも郷社前には群集が立錐の余地もないほど。橋のたもとには大鳥居を模したものを組立、球燈を建て、町中を飾付け、踊屋台が幾つもあった」

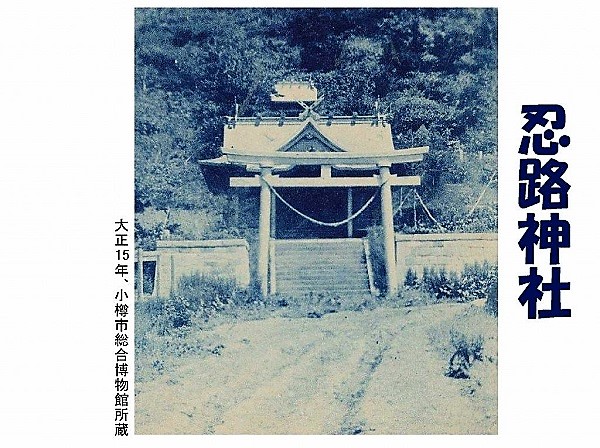

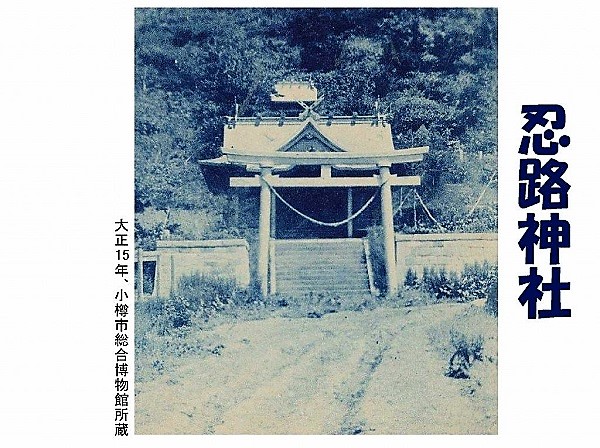

〇忍路神社の祭礼

江戸時代から続いている忍路支店がある忍路神社の祭礼に関しては、地域に密着して積極的に関わっていたことが忍路支店の日記から読みとることができます。

②学校

学校に関する記録も多くみられます。

〇高島学校の開校(明治17年12月11日)

〇蘭島学校の開校(明治18年2月7日)

〇潮見台学校の火災(明治18年12月9日)

その他、忍路学校の定期試験、卒業免状授与式、札幌農学校生徒が海水浴のため高島分店に宿泊したことなどの日記も紹介されました。

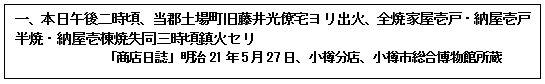

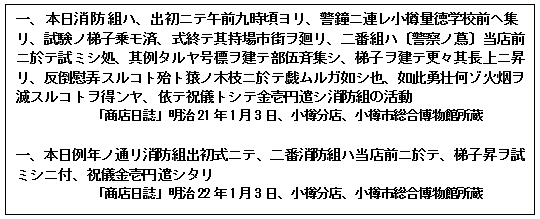

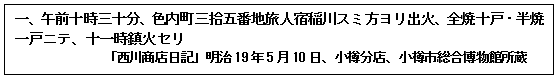

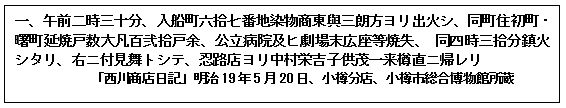

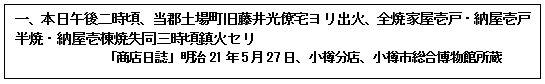

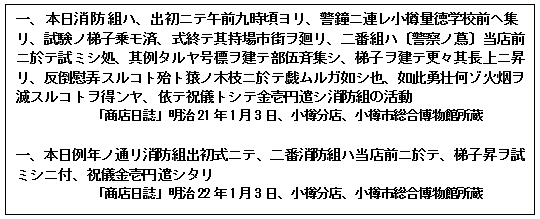

③火事

明治時代は小樽で多くの火事がありました。火事の様子や消防活動について、商店日記からもみることができます。

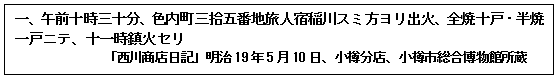

〇色内町火事

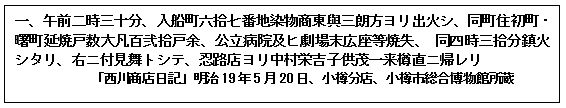

〇入船町火事

〇土場町火事(南小樽駅の近く)

〇消防組の活動

④漁業

ニシン漁についての記事が非常に多い明治18年の高島分店日誌より、ニシン漁の大まかな流れを見てみます。

〇3月中旬:初ニシン14・5尾

下旬:各漁場で建網投入

〇4月初旬:漁獲はあるが、場所により未だ漁獲情報なし

中旬:各漁場で7・8分漁獲 ・近年稀な春雪あり

〇5月初旬:どこの漁場も近年未曽有の豊漁

〇6月中旬:ニシン建網切揚 収税

〇漁業あれこれ

ニシン漁の他にも、はたはた、さば、いわし、ふぐ、ます、こんぶ、なまこ、あわびなど、様々な漁の様子が各支店・分店の日誌に記録されています。今回はお話しできませんが、サケ漁は、ニシンの次に記事が多かったと思われます。

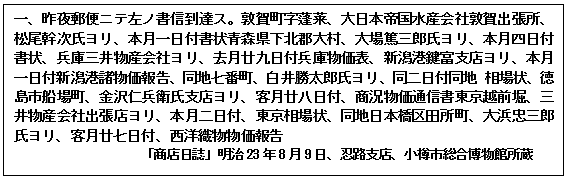

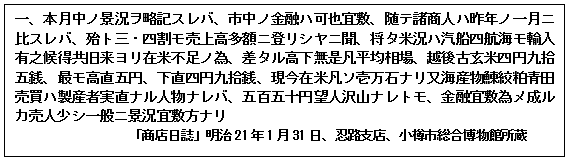

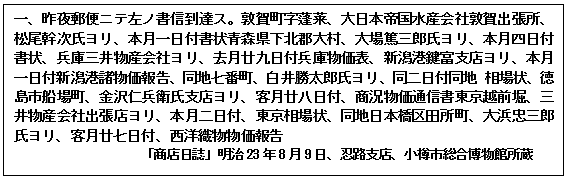

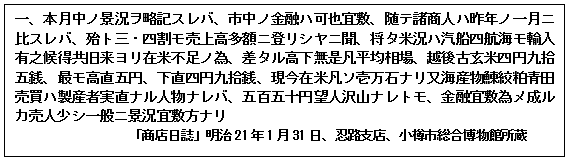

⑤商業

〇各地の商況到来

〇景況

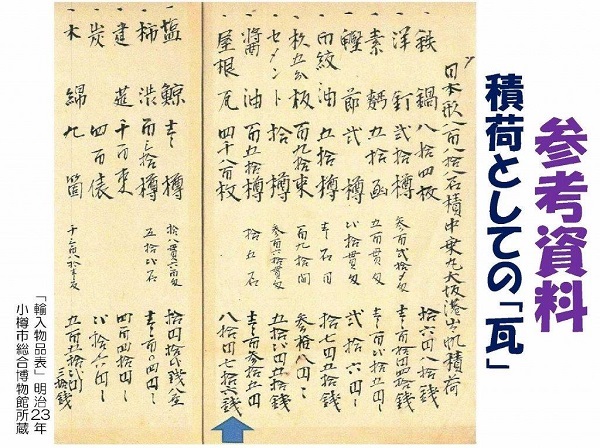

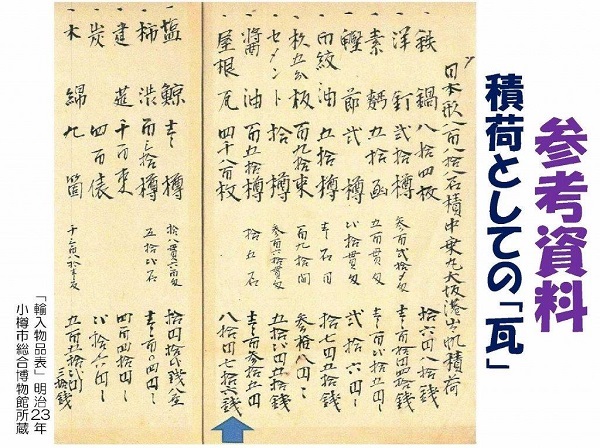

〇「瓦」の販売と流通の一側面

瓦は従来、船のバランスをとるために重しとして船底に積んできたと思われていましたが、そういう側面もあるが、商品(積荷)として運ばれていたことが、明治22年の忍路支店日誌に記録されております。

⑥年中行事

明治時代に小樽でどのような年中行事等が行われていたかが、日誌の記述で知ることができます。例えば、船玉祝、節分、銘月、年越、孝明天皇祭、紀元節、皇霊祭など。

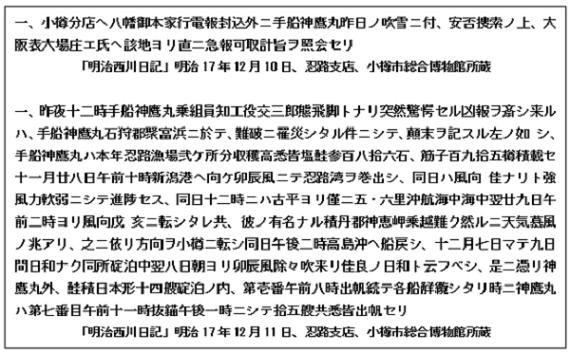

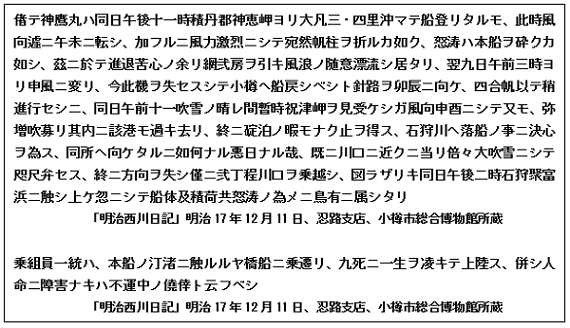

⑦神鷹丸の難船

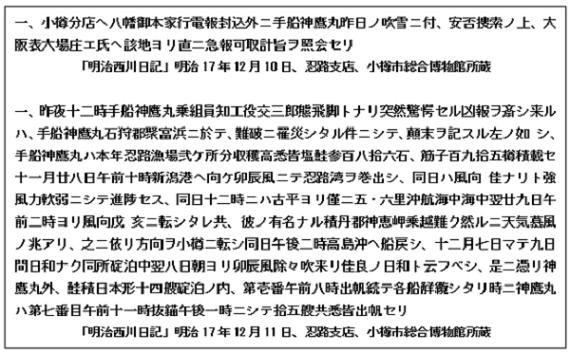

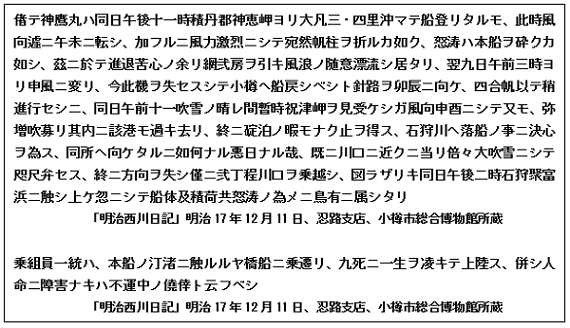

明治17年12月10日、手船神鷹丸が難破する事件が起こります。その現場が石狩であります。

〇神鷹丸の概要

大きさ:741石積(日本形帆船)

乗組員:12人

内訳:越後7人、能登1人、越中1人、越前2人、陸中1人

⑧その他

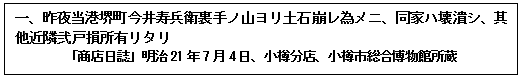

土砂崩れ、競馬興行、種痘実施、政府高官の来樽、国内外の記事など様々な記述がみられます。

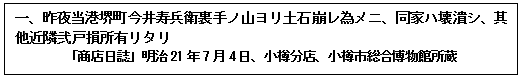

〇土砂崩れ

Ⅲ.まとめにかえて

~ここがすごい「西川日記」~

〇全体的特徴

→量的な存在感

→店舗ごとの記事の比較が可能

→書誌学的にも興味深い

〇小樽史上における位置

→現市域の大半をカバー(忍路・高島・小樽)

→明治前半の資料はそう多くはない

*明治20年前後の躍動感ある小樽の街を読み解く他に類例のない貴重な手がかり!!

講師の菅原さんは、膨大な資料の中から設定したテーマに沿った日記を選択し、臨場感豊かに読み解いてくださいました。わかりやすく、理解を深めることができました。

最後に、受講者からの感想の一部を要約して紹介します。

「西川日記が小樽近郊の明治前半期の歴史を示す貴重な書物と理解出来ました」「現代と同じような小樽の生活がくわしく書かれ興味深かった。屋根瓦の話がありましたが現代の北海道ではない風景」「日誌は書く人によってずいぶん違うことがわかりました。話が分かりやすいので理解出来ました」「明治時代に小樽の栄えていた様子が近江商人の活躍であったことがよくわかり、お話が面白く聞き入りました」「公文書と違い市井の古文書にて日々の生活が垣間見えた」「テンポよく明瞭な解説、聞きやすくわかりやすく楽しい講座でした。ありがとうございました」