8月9日(火)主催講座7「伊達邦直が北海道移住を決め聚富を経てなぜ当別に至ったか」の第3回「伊達邦直一行聚富への移住そして当別へ」を行いました。案内役は、石狩市郷土研究会会長の村山耀一さん、受講者は22名でした。

石狩市民図書館に集合してバスに乗り9時に出発して聚富へ向かいました。

車中、村山さんは1回目の話の史実と2回目の映画との違いを紹介されました。「映画では聚富へ向かう途中で支笏湖を眺める所があるが、これは地理的にあり得ない。また最後に、当別に居残った人々が第二陣の一行を迎える感動的な場面があるが、実際は居残った人々は聚富にいた。さらに、加藤大介演じる玉目三郎が当別探索中石狩川で遭難するが、これも石狩川ではなく当別川のはずである。船で石狩川を遡ったのは奈井江に向かった鵙目貫一郎である」

以下は、見学の概要です。

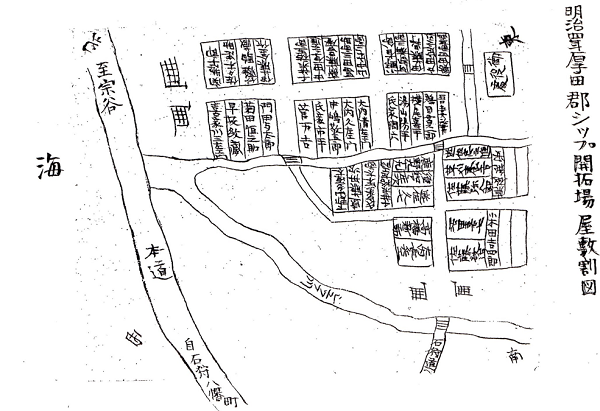

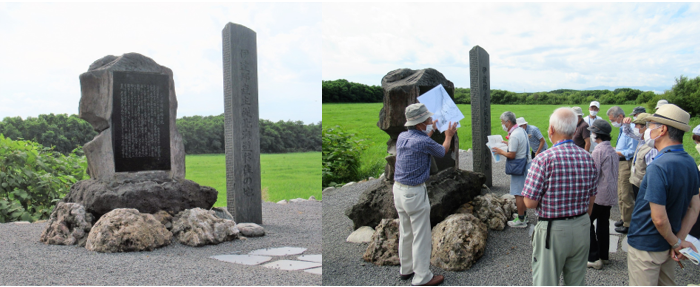

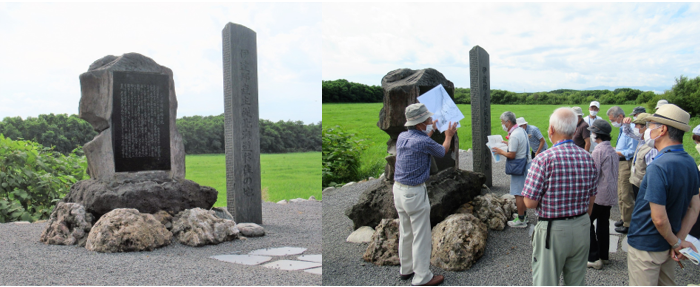

1.「伊達邦直主従 北海道移住の地」碑

碑の建立地へ行く途中、聚富橋で止まって、かってその辺りにあった聚富開拓時代の長屋について説明を受けました。

「伊達邦直主従北海道移住の地」碑は、平成8年(1996)に邦直のひ孫の寿之が建立。

2.当別記念館

当別では、当別文芸の会会長の東前寛治さんと当別町社会教育課の下村さんに案内して頂きました。

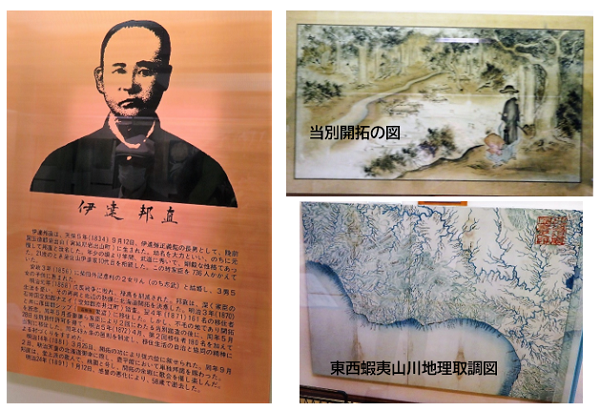

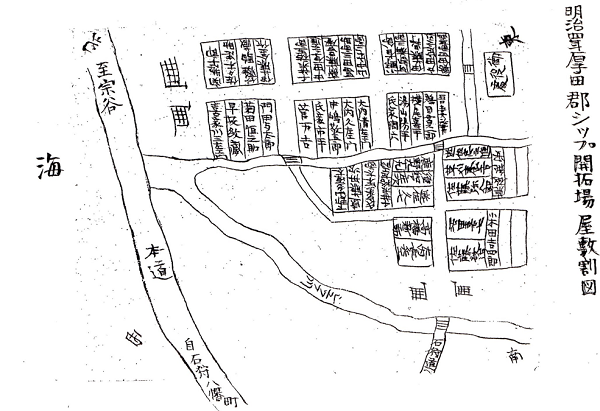

当別伊達記念館は昭和57年(1982)に当別町開拓110年記念事業の一環として建築され、「開拓郷土館」から伊達邦直関連の収蔵品を抽出して(1,340 点のうち283点)展示している。

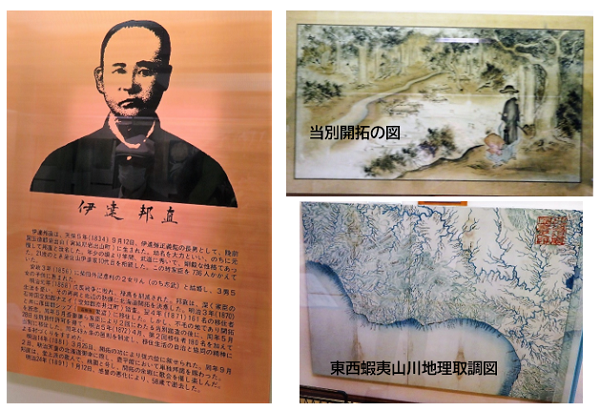

・伊達邦直と「当別開拓の図」「東西蝦夷山川地理取調図」

「当別開拓の図」は、岩出山出身の正蘭が明治10年代に描いたと云われる。邦直が、開拓の様子を見分、家臣を励ます様子を描く。松浦武四郎「東西蝦夷山川地理取調図」は、当別踏査に使用したと云われる。

・衣裳

打掛と振袖、熨斗目及び帯

・陣羽織と武器

・「鮎田塾 盛衰軒」

家老の鮎田如牛は、邦直の命を受け明治5年に当別初の教育施設「鮎田塾」を建てた。明治6年に「開拓使当別教育所」となる。写真は、明治8年に建てられた「鮎田塾 盛衰軒」

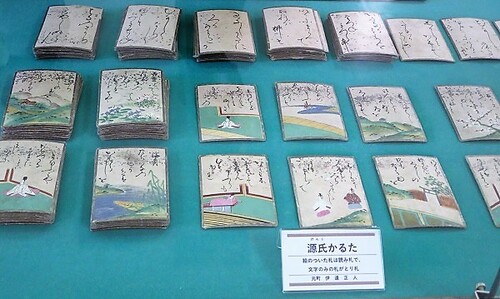

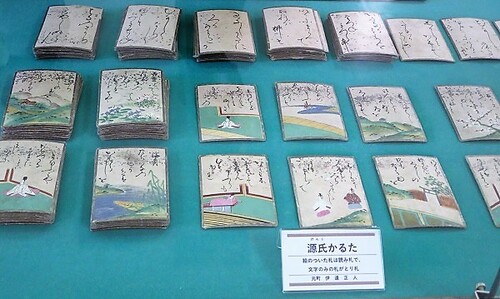

・「源氏かるた」

冷泉家より嫁入りのお道具として持参。江戸時代の作品。

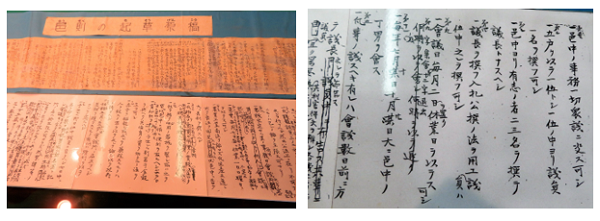

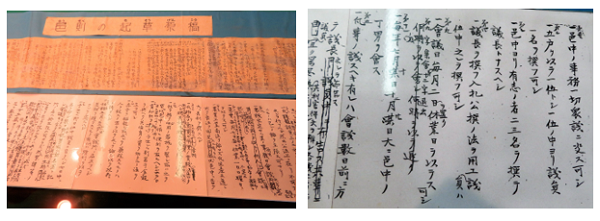

・「当別村邑則」

当別開拓にあたり、邦直は吾妻謙に「邑則」(村のきまり)を起草させた。第1条に、「邑中の事務一切衆議に決すべし」とあり、村の自治の根本となった。

・版画「開拓者」

小野寺 栄(宮城県玉造郡岩出山町⦅現大崎市⦆在住) 作・画

3.伊達邸別館

明治13年建造、昭和57年改修。当別町に現存する最古の木造建築。邦直の邸宅として使用された。多くの政府要人、名士(西郷従道、岩村通俊、月形潔等々)が宿泊した。伊達邦成もたびたび訪れた。昭和55年に当別町に寄贈され、現在地に移転。

1階 会議室、書斎及び来客控室

2階 居間、客間

4.当別神社

当別川右岸阿蘇公園内に鎮座。祭神は伊達邦直。旧村社。明治5年に邦直と旧家臣が阿蘇神社として創設。明治23年没の伊達邦直を祭神として神社創設を出願、明治29年に認められた。

5.阿蘇公園内石碑など

・開拓記念樹(北海道記念保護樹木)

推定樹齢360年のイチイの木。明治4年、当別踏査の折この樹木の下で露営したと云われる。また、当別まで5里7町を切り開いた道路の終点であり、邦直公が視察した折この樹の下で祝宴を催し労をねぎらったと云われる。2018年台風により上半分が折れる。

・鮎田如牛の碑

明治21年、前年亡くなった如牛を慕い村民が資金を拠出して建立。

・当別村開拓紀功碑

大正9年、当別村開村50年記念事業の一つとして建立。

・開拓者先駆碑

昭和3年除幕。碑面に開拓先駆者147名の氏名を録す。

・吾妻謙頌徳碑

大正4年に故吾妻謙に贈位があり、有志が発起人となって大正5年に頌徳碑を建立。

6.東裏墓地

伊達邦直、吾妻謙、鮎田如牛、鵙目貫一郎などの墓が一族ごとに並んでいる。殿様といえども特に豪華な作りではなく臣下と変わらない規模の墓となっている。

この後移動して、本庄陸男に係る二つの碑を見学しました。

7.「本庄陸男生誕の地」碑

昭和53年(1978)、ロイズ太美工場の一角に、当別町観光協会が建立。碑の裏側には、小説「石狩川」の一説「いの一番にこの川を見つけたのは肥え太った鮭の群れでもあったろうか」と云う文章が彫りこまれている。

・本庄陸男

明治28年(1905)、当別町で生まれる。8歳の時渚滑村(現紋別市)に移住。同地尋常小学校を卒業後同校の代用教員を務める。16歳で兄を頼り樺太へ渡るも、17歳で上京して青山師範学校(現東京学芸大学)に編入、卒業後東京本郷の誠之小学校で教鞭をとる傍ら文学への道を志す。昭和14年(1939)、当別開拓を題材にした「石狩川」がベストセラーとなる。しかし、小説が刊行された2カ月後に惜しまれながら34歳で他界。

8.文学碑「石狩川」

昭和39年(1964)、文学碑建立委員会が建立。設置場所は、当別町ビトエ石狩川堤防上。

以上が今回の見学学習の内容ですが、心配した天気も崩れず、伊達邦直主従関係の遺品や石碑、墓などを見て、当別を開拓した人びとの苦労やくらし方を一層身近に感じる事が出来ました。

最後に受講者のコメントをご紹介します。

「岩出山藩主従の苦難と絆の強さが分かり感動と『大地の侍』では思わず涙しました。大変良い企画でした。今回残念ながら撰に漏れ受講出来なかった各位のためにも次年度も実施願います」

「当別の開拓は、藩主自ら木を切り畑を開墾し切り拓いたところに結束力が強い土地柄が今日にも続いている感じがします。地域ごとに夫々の歴史があって北海道が今日あるのは感慨深いです。それにしても、村則が大変民主的だったのには驚きました。その分夫々の責任も重いものが有ったろうと思います。今にも通ずる事かと!」

「講座7,三部編成(構成)お見事!勉強になりました。何より参加出来た事(クジ運が良いと言われました。多くの人に・・)感謝しています。素晴らしい解説、資料又映画と・・有意義な講座本当にありがとうございました。まさに長い講座の題名通りの3日間でした」

「当別町の歴史について(ガイドさんの説明つき)勉強出来てうれしかったです。私の祖父は明治18年生まれ、祖母は明治22年生まれですので、その頃は伊達邦直様はまだ生きていたのですね。現在までつながっている経験が見えてくるようです」

「原野を切り開き、苦難に満ちた開拓の歴史に感銘を受けました。子供の教育に熱心な武家の歴史を持つ当別は石狩にはない風土ではないだろうか?」

「先人のご苦労を感じます。人は、生きる時代を選べない事が分かります。それぞれの境遇に生きたことに対し感心しました」

「今日は3回目『伊達邦直一行聚富へ移住そして当別へ』見学コースです。お天気も良く大変満足な学びの最終回でありました。第1~2回の資料、映画で十分な歴史の講座及び現地での確認と素晴らしい内容で満足しましたよ。本当に感謝に堪えません。ご苦労さまでした」