8月31日(水)主催講座9「北海道の森林・林業・木材産業の歴史と現状」の第1回「北海道の森林・林業・木材産業の歴史」を石狩市花川北コミュニティセンターで開催しました。講師は、北海道林業技士会会長の西川瀞二さん、受講者は33名でした。

西川さんは、自己紹介の後、詳細な資料に基づき項目ごとにお話しを進められました。

【北海道の森林・林業の歴史】

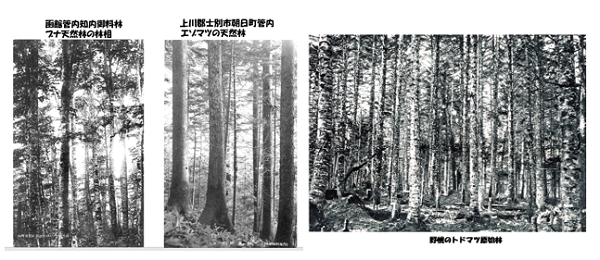

1.江戸時代・松前藩の森林・林業

2.北海道開拓と森林の荒廃

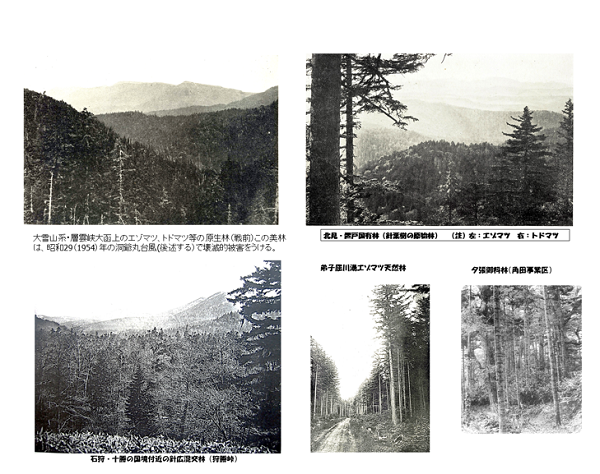

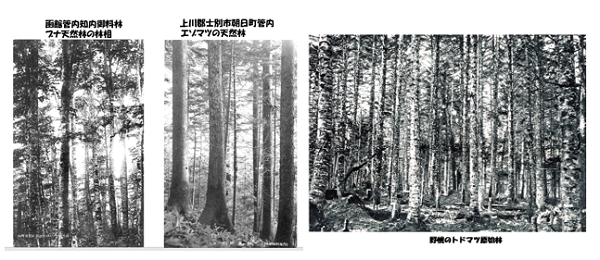

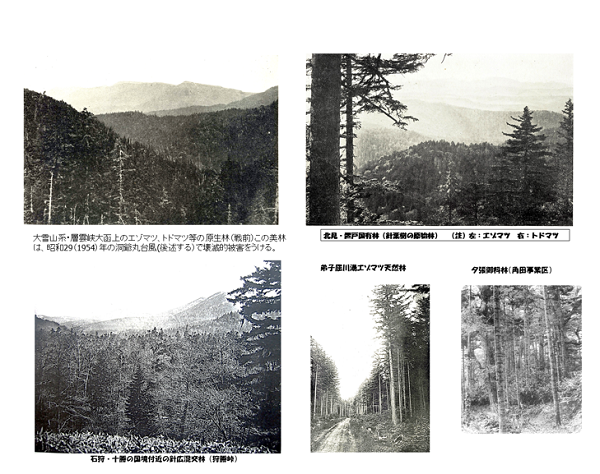

3.北海道開拓時代の原生林

4.明治以降の森林・林業

5.野幌林業試験場の創設

6.林業技術の歴史その1

7.林業技術の歴史その2

8.近年の林業技術の発展

9.林業技術と生物多様性の保全

(参考)知っておきたい主要樹種の特徴

(参考)森林の多面的利用

以下は、お話の概要です。

1.江戸時代・松前藩の森林・林業

◇北海道の森林・林業の創成期は、飛騨屋久兵衛が担った。

・北海道は蝦夷地と呼ばれ松前藩が統治していた。

・飛騨国益田郡湯之の島村飛騨屋の交易商武川久兵衛倍行(延宝2年・1674年生まれ)が元禄15(1702)年に松前藩の認可を受け、屋号を「飛騨屋久兵衛」と称し有珠山麓の山林の伐木請負事業を開始したのが始まり。その後飛騨屋は、石狩、釧路、厚岸、天塩の各地域で約80年間(飛騨屋三代)にわたって伐木事業を展開していった。

・主に利用された樹種は、エゾマツ。

エゾマツは、菌類に弱く地上では発芽できず、主に倒木更新(倒木の上で発芽成長すること)でしか子孫を残せない。

献上物の台、障子、曲げ物、器物の箱などの材として大変重宝された。

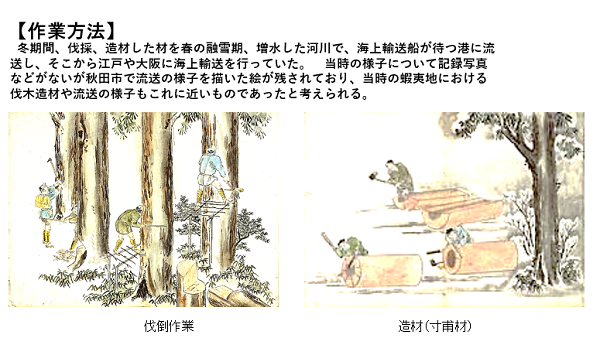

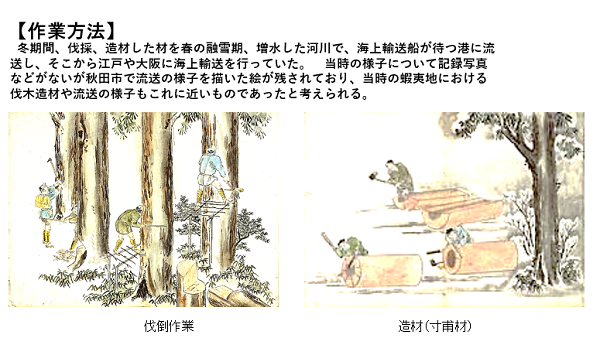

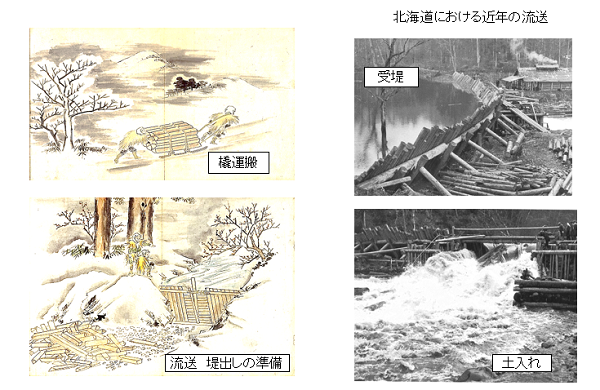

◇当時の作業方法

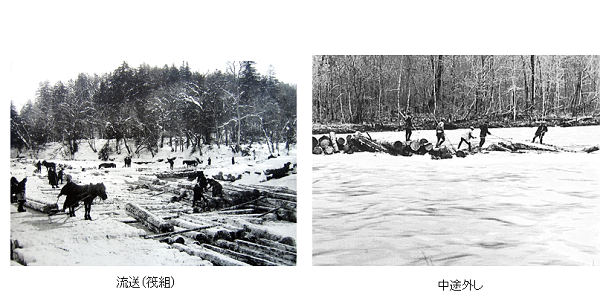

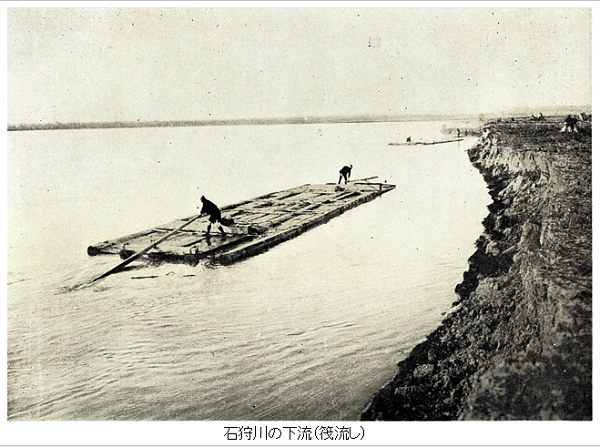

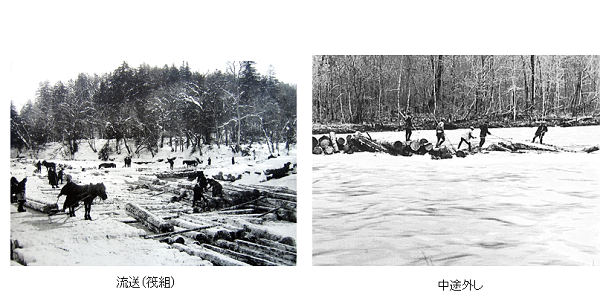

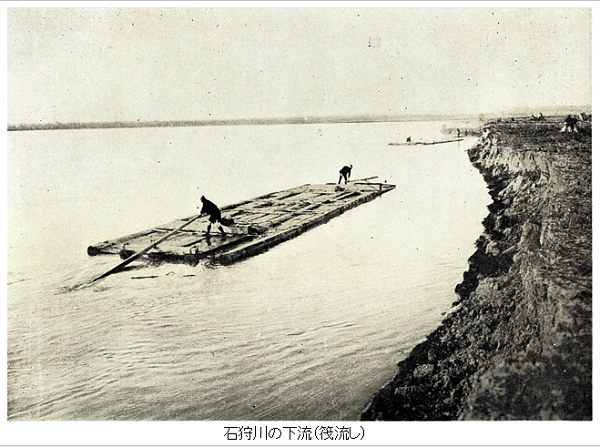

・冬期間に伐採、造材した材を春の融雪期に増水した河川で、海上輸送船が待つ港に流送し、そこから江戸屋大阪に海上輸送していた。

2.北海道開拓と森林の荒廃

◇開拓に伴う森林の荒廃

・明治維新後ほどなく北海道は開拓使時代となる。

・開拓の進展に伴い、役場や学校、住宅が出来、暖房用の薪材の需要から周辺の森林が伐採された。

・開発に伴う乱伐と山火事発生により森林はますます荒廃し、用材は勿論厳冬をしのぐ薪材にも事欠く状況となった。

・水源の枯渇により旱魃が発生、田畑の作物が収穫できなくなった。

・魚付林となる海岸林の減少により、鰊の群来が見られなくなり、漁獲高が減少した。

◇明治開拓時代(明治元⦅1868⦆年~明治41⦅1908⦆年)の森林管理

―森林の復旧施策―

・政府(開拓使)は造林事業の必要性を痛感したが、当時はトドマツ、エドマツ等郷土樹種の苗木養成技術がなかった。

・明治4(1871)年、東京の青山、麻布に「開拓使官園」を設置、外国樹種の種子を移入、苗木の育成・試験を行い、その育成苗木を北海道に移入するとともに本州のカラマツ、スギ、ヒノキ等の移入策も講じた。

・明治9(1876)年、札幌に札幌勧業試験場(現北大植物園)を創設、明治13(1880)年、円山養樹園(現円山公園)を設置して様々な外国樹種を移入、試験結果の好ましい樹種を国有林に植林し、民間に払い下げた。

明治31(1898)年、円山養樹園からヨーロッパトウヒ(ドイツトウヒ)、ヨーロッパカラマツ、ストローブマツ等の外国樹種を旭川の神楽村に移植した(現外国樹種見本園)。

―森林の適正利用方策―

・明治8(1875)年、開拓使顧問としてアメリカから招請したホーレス・ケプロンの進言により、天然林の保護と植樹の奨励をベースとする山林計画を作成した。

・植栽樹種については、外国文明万能時代を背景に外来樹種をも積極的に取り入れた。

・ケプロンの山林計画に関する建言は、伐採方法の制限と木材収入の確保を基本とした。

「伐採にあたっては、十分成木したもののみ伐木、生育途上の木は将来の為に残し、腐朽し消失する前の大量材の利用を十分考慮・・・」

・ケプロンの考え方は、現在の択伐施業に近い。しかし、その後10数年間、この建言を無視した乱伐が行われた。

・明治22(1889)年5月の開拓使初代長官岩村通俊の施政方針演説

「林政が治まらず、乱伐の弊害が頻発、野火による森林被害も止まらない。これは、官有森林の故であり、今後は『人民山林共有の法』を設け、一村公有として、乱伐を禁じ、野火の発生を警防し、苗木を植栽しなければならない」

・その後も、北海道の森づくりは早期に緑化できる植栽樹種の問題もあり、遅々として進まなかった。

3.北海道開拓時代の原生林

4.明治以降の森林・林業

―森林の復旧施策―

・開拓使は、造林事業の必要性を痛感したが、郷土樹種のトドマツやエゾマツ等の苗木を生産、植栽する造林技術がなかったので、植栽にあたってどんな種類の苗木を調達すべきかの対策を講じる必要があった。

・「開拓使官園」明治4年設置

動植物良種を外国から購入し、先ず東京で試験栽培し、その観察後に七重試験場に移植、漸次全道へ移す。

・北海道の「開拓官園」

明治6(1873)年札幌(北6条)に設置、その後志支庁(明治6年、七飯町)、根室支庁(明治8年、穂香、萌様)に設置。開拓官園はその後勧業試験場と名称変更。

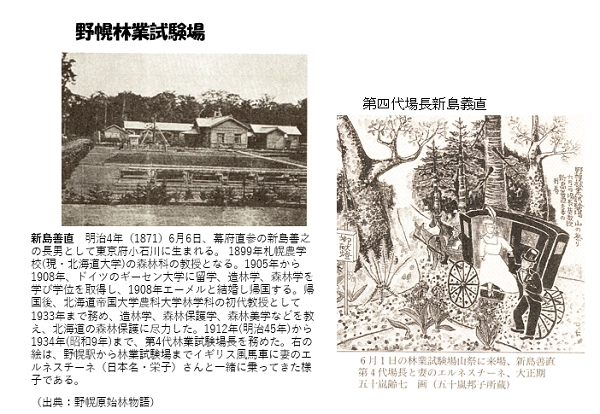

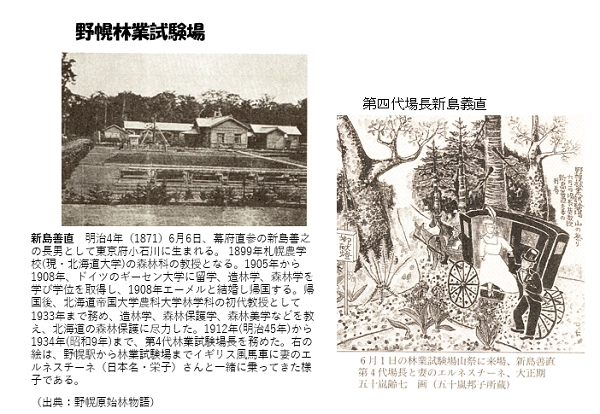

5.野幌林業試験場の創設

―野幌林業試験場の創設と森林造成―

・明治41(1908)年、荒廃森林の復旧施策を講じる為、野幌登満別付近に林業試験場(初代場長斎藤音作)を創設。大正5(1916)年~同7(1918)年にかけて、沢筋等の原生林を保護帯として残す以外は試験地として伐採、国内外の樹種が植林された。

・その後100年以上の年月の中、病害虫や風害等の自然災害等により植栽された多くの人工林が消滅したが、ストローブマツ、ドイツトウヒ等今も成長している林分もある。

・人工林が消えた跡地には、ミズナラ、ハルニレ、ハリギリ、カエデ類、カンバ類、ヤチダモ等の広葉樹主体の複層林が形成し、生物多様性豊かな森林となっている。全道に内地樹種、外国樹種が植栽されたが、成功したのは唯一ニホンカラマツで外国樹種は成功しなかった。適地適木は、北海道では郷土樹種によるのが基本と考えられる。

◇野幌樹木園

・野幌林業試験場は、「北海道の気候風土にふさわしい植栽樹種の試験・研究」を目的として約2haの園地(現江別市登満別駐車場付近)に野幌樹木園を造成した。

・計画内容は、中心に高山植物を植栽、その外側に北海道産の主要樹種、さらに外側に木材として利用できる北海道産、本州及び外国産の樹種を植栽してその特性を把握すると云うものであった。

・この樹木園では、北海道自生の主要樹木、北海道の森の早期再生と木材利用が期待される樹木の特徴やその成長過程を観察できて、試験・研究の成果を一般に公表できると云う計画であった。

・現在も園地の一部が残っており林内の様子を見ることができる。

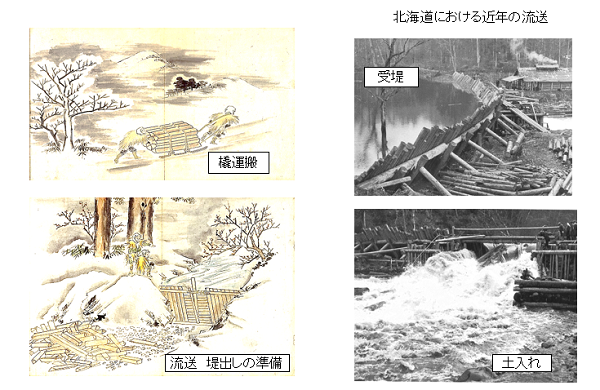

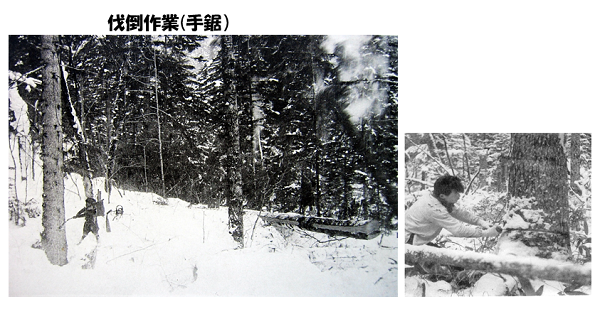

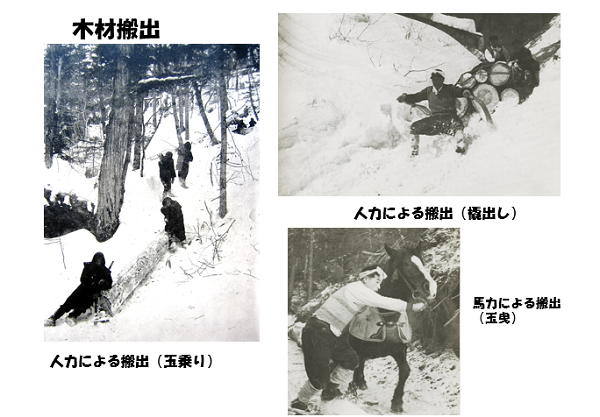

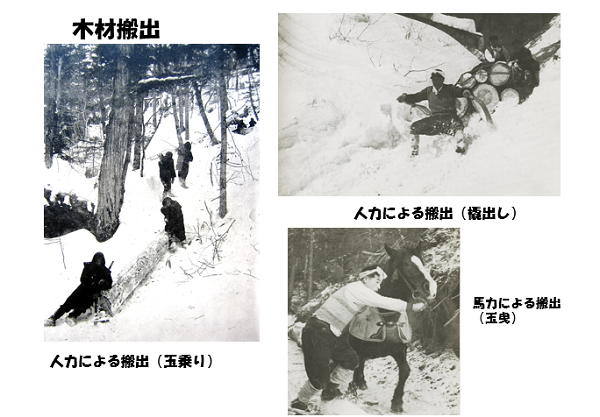

6.林業技術の歴史 その1(松前藩時代~昭和29⦅1954⦆年)

・伐倒作業(手鋸)

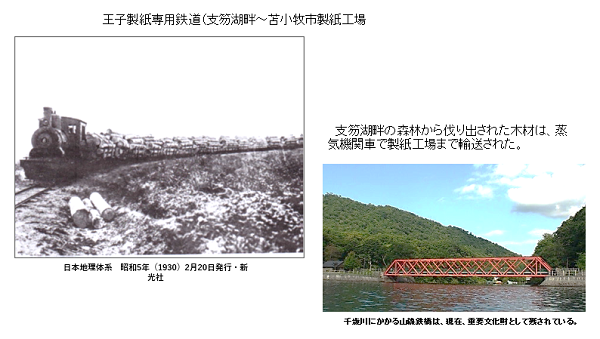

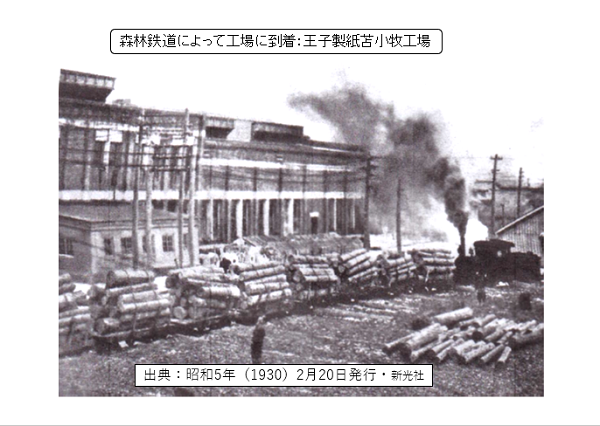

・木材搬出

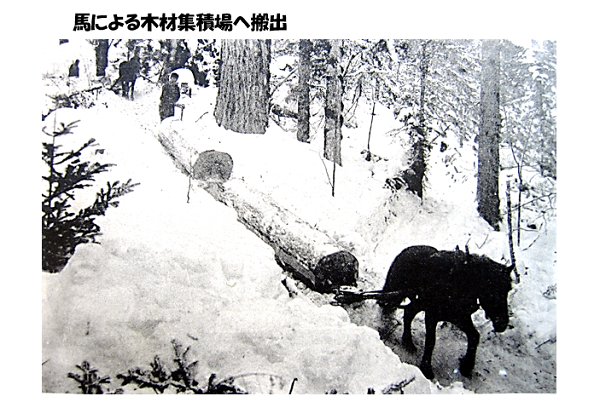

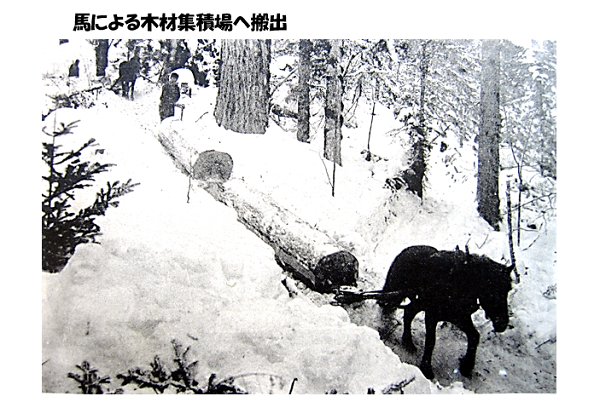

・馬による木材集積場へ搬出

・消費地へ輸送

流送

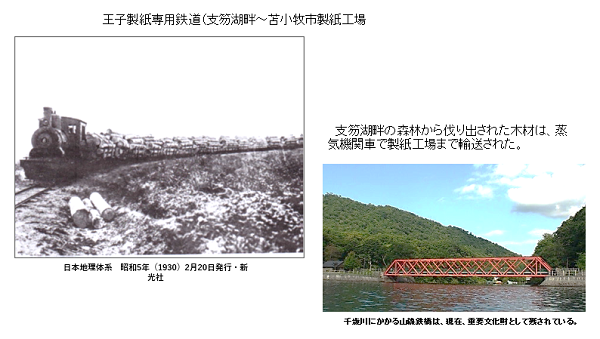

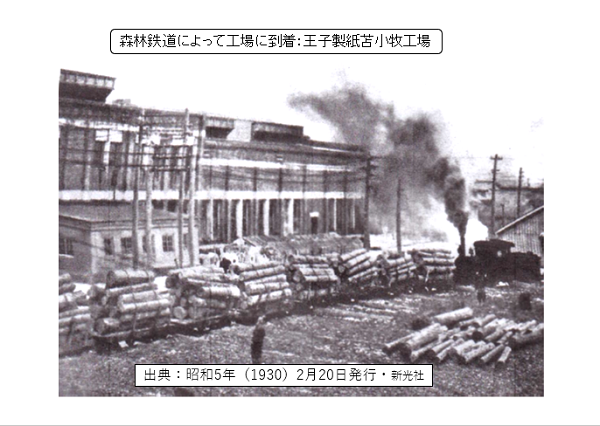

森林鉄道

・消費地

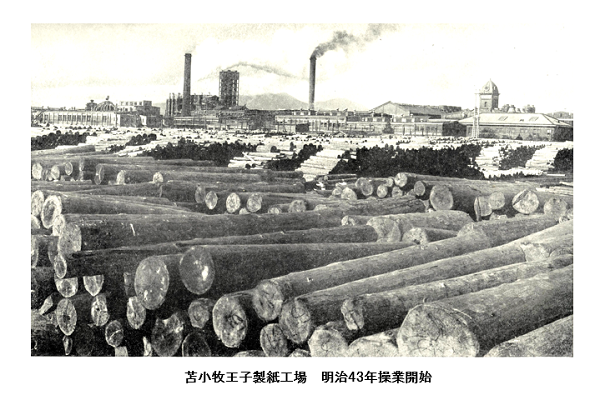

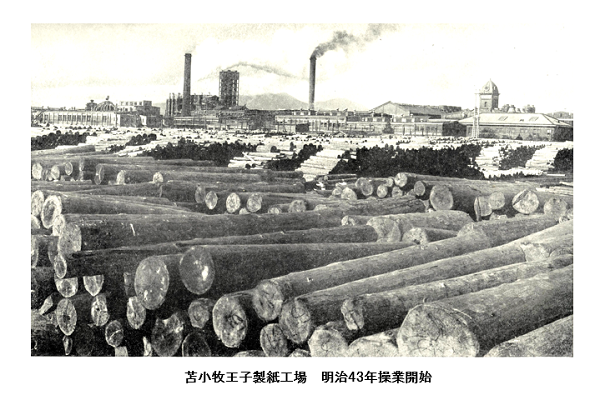

製紙工場

製材工場

7.林業技術の歴史 その2(洞爺丸台風被害地からの木材搬出)

・昭和29(1954)年9月21日、後に洞爺丸台風と呼ばれる未曽有の台風が本道を直撃、大雪山麓原始林や樽前山麓等主要な森林で破滅的な風倒木被害が発生した(この時、青函連絡船が転覆して多大な人的被害、物的損害が発生)。

50年後の平成16(2004)年にも台風18号が来襲、各地に被害を与えた。特に樽前山麓森林の被害が甚大。

・大量に発生した風倒木搬出

林業技術の近代化をもたらした。

手鋸伐採からチェンソー伐採へ。

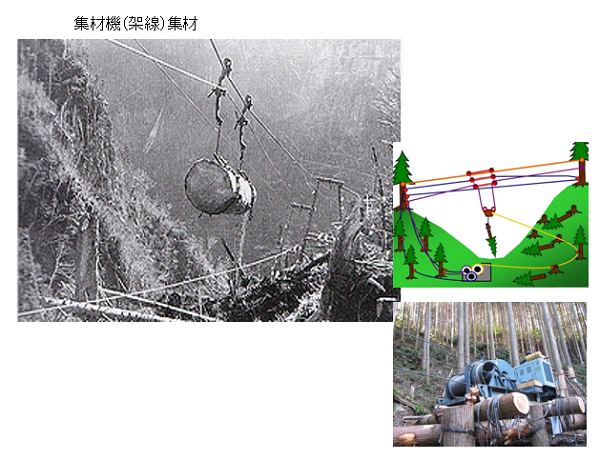

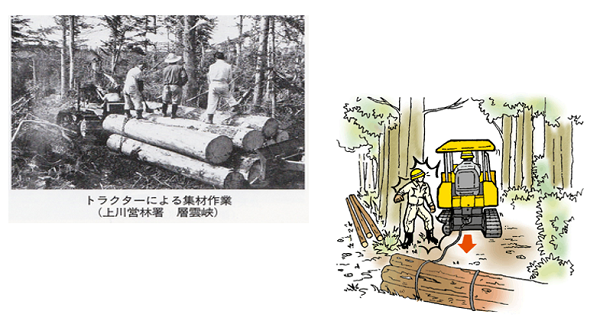

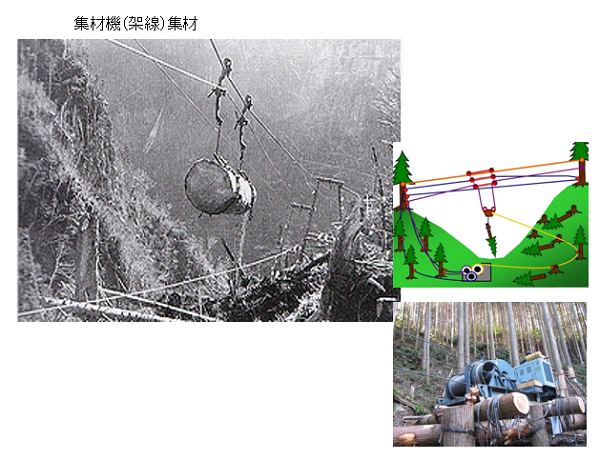

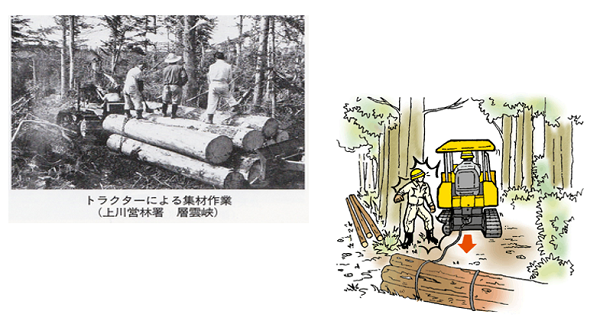

馬による集材・搬出からブルトーザー、集材機による集材・搬出へ。

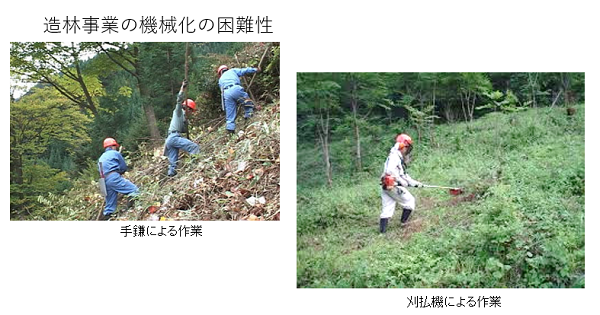

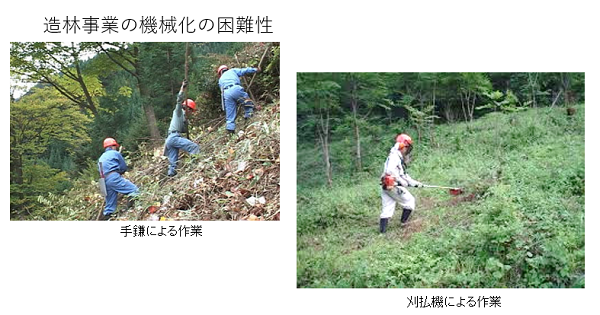

※造林事業では機械化の困難性もある。

斜面地等。

◇洞爺丸台風発生当時とその後の林政

・昭和35(1950)年頃から日本の経済は復興軌道に乗り、これに伴い住宅建築等のための木材の需要も増大に転じた。

・当時は、建築用材、梱包用材、土木建設用材としてスギ、マツ等の針葉樹の需要が大きかったが、国産針葉樹材の供給量が停滞していた為、木材物価指数は2倍を超える上昇となっていた。木材の大幅増産が唱えられ、広葉樹を含む天然林を伐採し人工林化を望む声が大きくなった。

・国有林は、マスコミの「国有林の伐採制限の緩和を」「国有林は増材を」と云う声高な論調に応えざるを得なかった。これらの国民の声に応える為、昭和32(1957)年に成長の遅い低位な天然林を成長の良い人工林に転換(拡大造林)すること等を骨子とした「国有林生産力増強計画」が作成された。

・昭和36(1961)年、造林技術の集約化及び向上による成長量の増大の見込みを織り込んでさらなる造材を目的とする「国有林木材増産計画」を策定・推進し、これらの計画により国有林は成長量の2~3倍に及ぶ伐採が行われた。これが後の資源的制約や経費の増嵩に伴う国有林の経営悪化を惹起する一因となった。

・政府は、昭和36(1961)年、「木材価格安定緊急対策」を決定し、国有林及び民有林における緊急増伐を行うこととした。

・政府の「貿易・為替自由化計画大綱」(昭和35年)等に基づき、木材輸入の自由化が段階的に進められ、昭和30年代を通じて、丸太、製材、合単板等の輸入が自由化された。

・緊急増材が行われた伐採跡地には、早期に森林を回復する為、建築用材等の需要が見込まれるとともに成長も早い針葉樹の植栽が進められた。このうち、広葉樹林の伐採跡地等への針葉樹の植栽を「拡大造林」と云う。これらの造林は、主に森林所有者自らによって、公共事業(造林関係補助事業)として実施された。

・森林所有者が自らの努力では植栽できない箇所等については、森林開発公団(現独立行政法人森林総合研究所)や造林公社(現森林整備法人)が当面の費用を負担する「分収造林方式」により森林整備が行われた。さらに、当時の木材価格の状況から補助金によらず融資等による造林も行われた。昭和40(1965)年代半ばまでに毎年40万ha弱の造林が行われた。

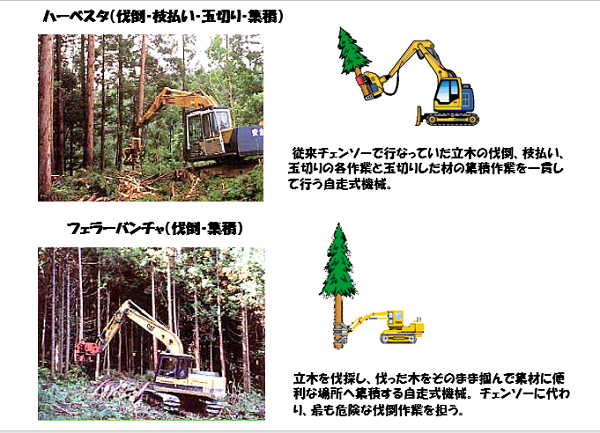

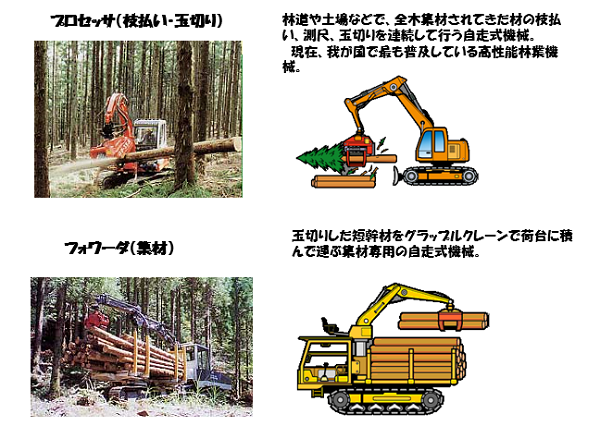

8.近年の林業技術の発展

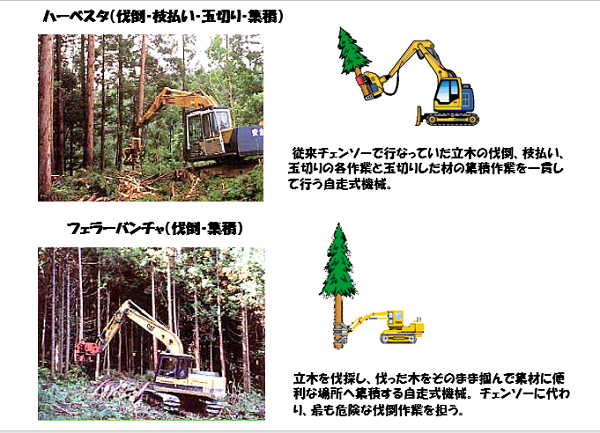

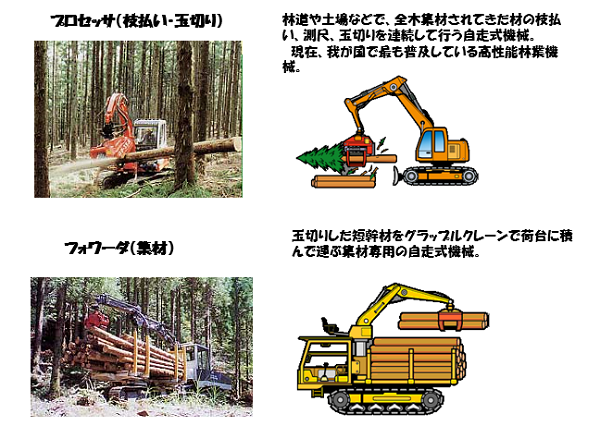

・ハーベスタ、フェラーバンチャ

・プロセッサ、フォワーダ

・ダワーヤーダ、グラップル

・フォワーダ(伐倒作業)

9.林業技術と生物多様性の保持について

◇林業技術の近代化前

・近代化する前の北海道林業は、冬期間に木材の搬出が行われたので土壌のかく乱がなく、森林に生育している多様な植物が保護された。

・施業は、主に天然林(針広混交林)の択伐施業で実施されたので、択伐跡地は天然更新により再生されて林分構成、種の多様性が保全された。

・天然林が残されたことによりクマゲラなど野性鳥類の生育にも影響を与えず、野生動植物の生育環境が保全された。

◇林業技術の近代化後

・ブルトーザーや高性能機械による集材、作業道等の作成による土壌のかく乱等によって、野生植物の生育や渓流への影響が懸念されるようになった。

・いかにその影響を最小限に抑えた作業をするかが生物多様性保持のポイントとなっている。

この後、参考として、トドマツ、アカエゾマツ、カラマツ、オヒョウ、ハルニレ、ミズナラ、ハリギリ、イタヤカエデ、ハウチワカエデ、カツラ、ヤチダモ、シラカンバ、ウダイカンバ、ダケカンバ、アサダ、オニグルミ、シナノキなどの説明がありました。

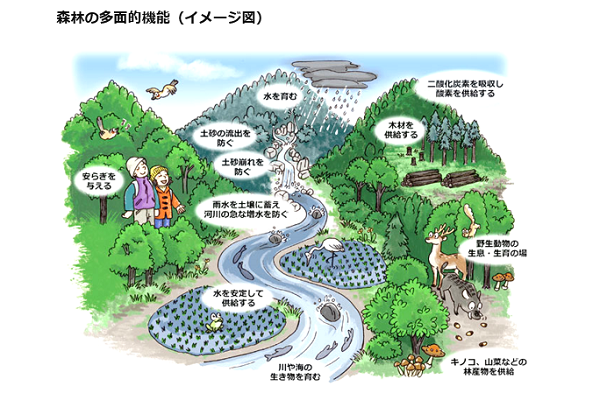

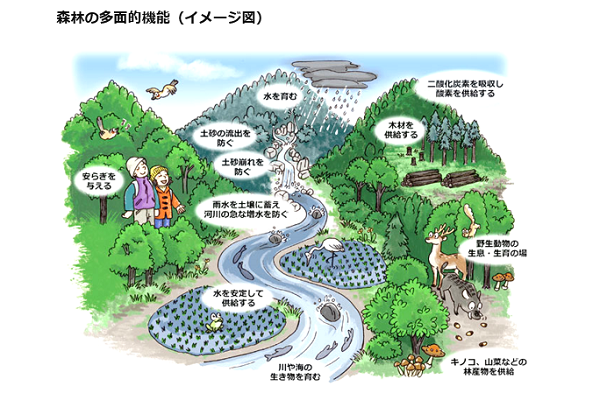

また、森林の多面的機能についても説明がありました。

お話しは以上ですが、江戸時代から今日までの林業技術の発展やそれに対する森林の変化、林業技術が発展したが故の問題点、開拓がもたらした森林の荒廃とそれに対する国の施策など非常に幅広いもので大変参考になりました。これからは、林業技術の進化と生物多様性をぜひ両立させて欲しいものです。

最後に受講者から寄せられたコメントをご紹介します。

「先人が原生林の伐採、造林に苦労する様子が良く分かりました。北海道の造林事業がここまで発展して来た事は森林局の研究の成果だと痛感しました。(次回が楽しみです)」

「わかりやすい豊富な資料、林業界のスペシャリストの講師のお話しは説得力のあるもので、興味深く受講しました。珍しい写真、歴史を感じさせるもので、貴重なものと思いました。このような形で林業、森林のお話を聞く事がなかったので有意義な講座でした。ありがとうございました」

「防風林などで良く目にする樹木について知ることができよかった。マイクを通しての講師の声が聞きとりづらかったのが残念だった。沢山の資料を提供いただきありがとうございました」

「北海道の森林・林業・木材産業の歴史と現状と題して西川瀞二講師による詳しい試料を通してご説明を受け、大変感銘しましたよ。私も名寄方面の山で中学まで暮らしていたので、父や兄(明治、大正)生まれで開拓農家で大家族で育ち冬は山で伐採の作業でしたし燃料として薪でしたよ」

「阿寒町、日高支庁で林務の仕事に少々関与しました。今回貴重な資料、情報を大変ありがとうございました」