8月8日(木)、主催講座7「日本遺産~空知の炭鉱遺産を訪ねて」の第1回「日本の近代化に寄与した石炭産業について」を 石狩市花川北コミュニティセンターで行いました。講師は北海道新聞岩見沢支社報道部の横田望さん。受講者は34名でした。

講師の横田さんは現在三笠市と空知総合振興局を担当していて、振興局が中心になって進めている炭鉄港の取材にも取り組んでおられます。今日のテーマについては、空知は炭鉱だけではなく、そこから繋がっていた港と鉄鋼業と鉄道。全て日本の近代化、北海道の産業革命に繋がった歴史があるということで、その物語をお話してくださいました。

※なお、画像については、講師の横田望さんのご了解をいただき掲載しています。

以下、概要を紹介します。

■はじめに

〇炭鉄港とは

炭:石炭 黒いダイヤとも云われた 炭鉱の多くは空知

鉄:鉄鋼 室蘭 空知と室蘭と小樽を繋ぐ鉄道の鉄でもある

港:小樽 室蘭

炭鉄港というのは日本の産業革命の物語で、それに関連する歴史的な施設群をさす。これらの施設は北海道の産業発展に重要な役割を果たしており地域経済の成長にも大きく寄与していた。

〇日本遺産とは

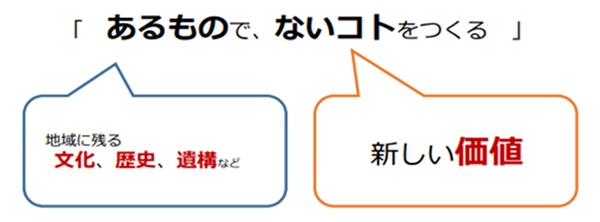

歴史や風土に根差したストーリーの下に有形・無形の文化財をまとめて、情報発信や人材育成・伝承、環境整備などの取り組みを行うことで、点在する遺産を 「面」で活用し、地域活性化を目指すことを目的としている。

文化財は炭鉱跡の立て坑やぐら、石炭層が地上に露出している露頭、発電所・変電所、北海道最初の鉄道として敷設された旧手宮線、など様々な施設が構成文化財として認定されている。

〇炭鉄港の魅力

「短い時間の中であった栄枯盛衰の物語」

現在はその遺産を活用して新たな価値が創造されていっている。

1.「炭鉄港」の歴史と背景

〇江戸時代末期

薩摩藩(今の鹿児島県)で時代を変えるような一大プロジェクト始まる。

薩摩藩主島津斉彬が鎖国中の日本に押し寄せる諸外国に負け ない強い国にしようと、近代化を目指す産業育成事業を始め、 製鉄、紡績、造船、食品製造などに力をいれる。

〇明治時代(1890年頃)

これを受け継いだ薩摩藩出身者が北海道の開拓を進める。

北海道の開拓は政府にとって需要な戦略

⇒国産エネルギー源として石炭を確保すること

ライマン⇒空知に良質で豊かな埋蔵量を誇る石炭を発見

⇒1879年、道内最初の本格的な炭鉱 幌内炭鉱

空知の石炭を全国に運ぶために、クロフオードの提案

⇒幌内~札幌~小樽を結ぶ鉄道を3年で敷設

小樽港も整備され商業も発展

炭鉱開発と共に鉄道も内陸へ。物資や人を移動する動脈となる。

⇒岩見沢と室蘭間にも鉄道が敷かれ港も機能整備

小樽、室蘭は、石炭を運び出す港として発展

室蘭では、北海道炭鉱鉄道会社(北炭)が鉄道国有化の際に得 た資金を元手に製鉄所を開設。

⇒鉄の町へ変貌

空知の石炭、鉄鋼の室蘭、小樽の港、北海道の発展、日本の近 代化や工業化の大きな礎となる「炭鉄港」という形が生まれた。

その後財閥系の企業の北海道への進出が活発化。

赤平、歌志内、夕張、上砂川、芦別と各地に新しい炭鉱が開発。

〇大正~昭和時代

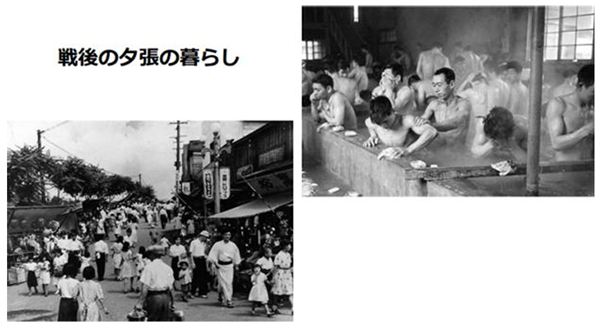

時代は大正から昭和に移り、太平洋戦争から戦後復興の過程に おいても炭鉄港は大きな力を発揮する。特にエネルギー源としての石炭がもたらした役割は日本そのものを支えたと云っても 過言ではない。

高度経済成長時代を迎え最も栄えていた頃

1960年 炭鉱:空知に100以上 人口:約87万人

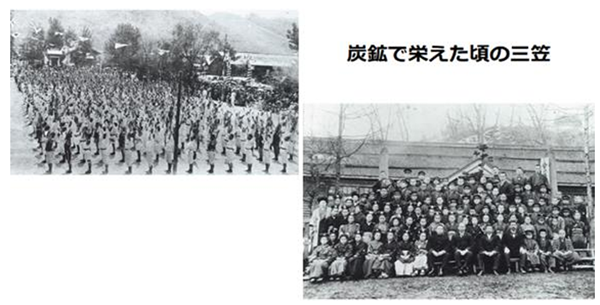

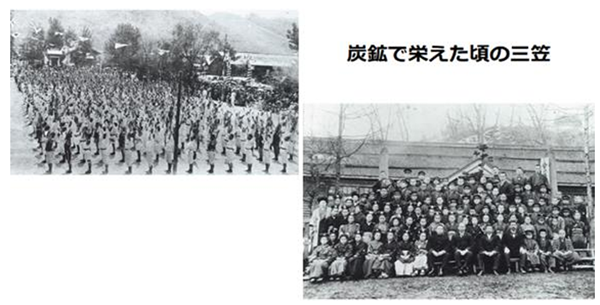

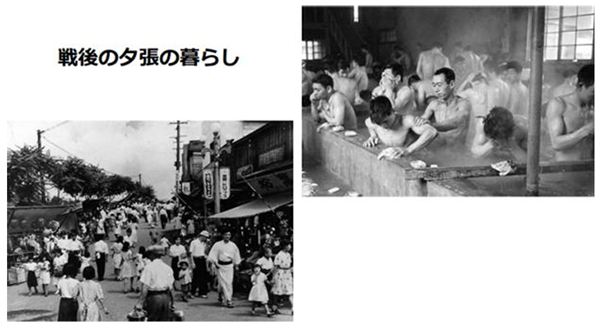

〇栄えていたころの空知の姿

炭鉱住宅 密度の濃い関係性 三笠では学校1学年10クラス 人口62,000人 うち小学生10,000人 中学生5,000人

・命の危機もある炭鉱マンの生活

高い給与 電気、水道、家賃、共同浴場 ほとんど無料

・娯楽の提供 映画館 劇場 スポーツ 芸術活動盛ん

文化的に豊かな環境 3種の神器普及

〇石油の普及、国のエネルギー政策転換、炭鉱事故

⇒各地で炭鉱が閉山 人口急激に減少

1960 年人口87万人⇒1995年40万人⇒2024年26万人

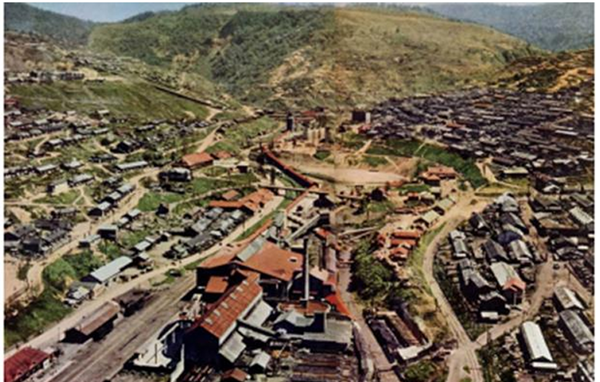

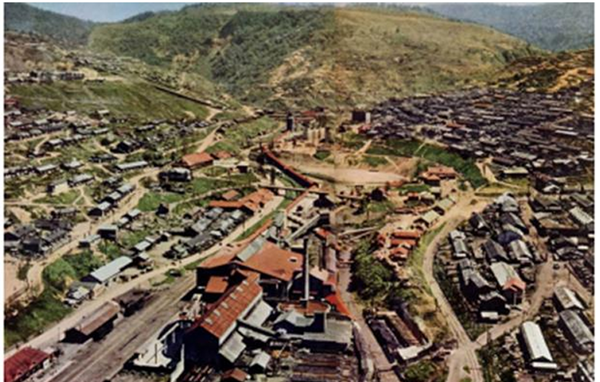

・1960 年頃の夕張(上空写真)

現在夕張市の石炭博物館があるエリアの栄えていた頃の夕張

斜面に広がる炭住も今はなく自然に返っている。

夕張に限らず、かつての炭鉱町であった各地にみられる。

・苫小牧港に石炭埠頭(1963年)⇒小樽、室蘭の石炭搬出終了

・小樽の商業・金融機能⇒札幌に移る

・室蘭の鉄鋼業⇒全国各地で製鉄所が開業し、衰退

・1990年 空知で最後の炭鉱坑内掘りが終了

〇新しい産業への模索

観光業に活路を見出そうと、大型施設を建設したがうまくいか なかった。

・芦別市 カナディアンワールド 97年閉園

・夕張市 2006年財政破綻 石炭・歴史村遊園地 閉園

2. 日本遺産への登録

「炭鉄港」がどのようにして日本遺産に登録されるに至ったか。

負の遺産とか暗い過去と言われたところから、日本の誇るべき物語の一つと認められるまでには、民間・行政、多くの努力が 関わっている。

〇炭鉱遺産の活用の動き

各地で炭鉱遺産を保存しようという動きが、細々と続いていた。

・空知支庁(現空知総合振興局)が1998年から「炭鉱の記憶」を後世に残すという独自事業に着手。

⇒ 2001年、「空知の炭鉱関連施設と生活文化」が北海道遺産に登録される

・2007年、各地に点在していた産業遺産を歴史的価値があるものとして「面」で捉えてストーリーがあるものとして結びつ ける考え方が生まれる。

・北海道の産業観光検討会議が提言

発案者 吉岡 宏高さん

「炭鉄港」生みの親、命名者

・NPO法人 「炭鉱(ヤマ)の記憶推進事業団」 設立 初代理事長

各地で講演会、写真展などを実施 普及をはかる。

転機 2015年「明治日本の産業革命遺産」が世界遺産に認定

⇒「同様の物語を持つ炭鉄港にも可能性が・・・?」機運上昇↑

・広域自治体の連携が必要であり、空知、胆振、後志の総合振 興局で横断チームがつくられ関連遺産リストアップが実施される。

北海道の炭鉄港市町村議員連盟がつくられる。

・2018年 自治体、経済団体、市民団体が炭鉄港推進協議会を設立 機運が高まっていった。

・2019年4月 日本遺産認定直前に夕張の模擬坑道で火災

認定審査会に出席

吉岡氏の力説

⇒5月 無事認定へ

3. 構成文化財 ピックアップ紹介

○北炭幌内炭鉱音羽坑(三笠市)

1879(明治12)年開鉱

1989年閉山 道内最古坑口 高さ2.2m 巾3.5m 水平方向700m 入口封鎖 風化進行

○旧住友奔別炭鉱立て坑やぐら(三笠市)

1960年操業開始 稼働11年間 高さ51m 深さ735m 東洋一 百年安泰

○ホッパー (三笠市)

高さ 20m 幅13m

長さ100m 国内最大

上部に石炭ベルトコンベヤー

下部に貨車3レーン

○北炭赤間炭鉱ズリ山(赤平市)

産炭地の象徴 1938年から閉山まで35年間

高さ約200m

ズリ山登山

展望台 階段777段

〇小林酒造建造物群(栗山町)

明治~大正時代に建設1920年北炭納入権取得

現在も「北の錦」生産

○旧栄小学校(美唄市) (安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄)

地元出身世界的彫刻家

1950年開校

1959年 30学級

1250人の児童在籍

1981年 閉校

再生モデルとして注目

工場景観と企業城下町のまちなみ(室蘭市)

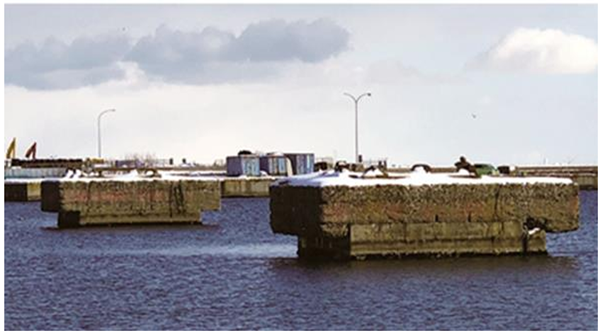

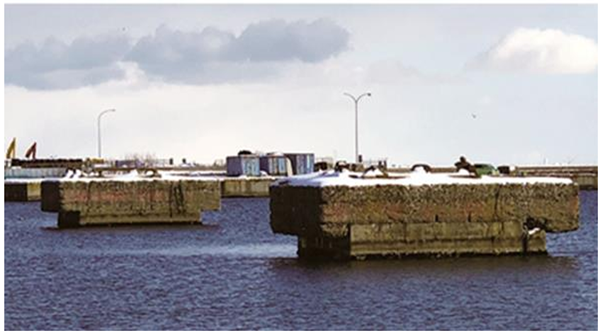

〇北炭ローダー基礎(小樽港)

鉄道で運んだ石炭を船に積むためのベルトコンベアーを備え付けていた基礎部分。

1980年操業停止 。

85年手宮線廃止後撤去。現在台座のみ 石炭を積み出していた唯一の痕跡。

〇手宮線跡及び付属施設(小樽市)

北海道で最初に敷設された鉄道 札幌~小樽

石炭他様々な物資、旅客運送 近代日本の産業発展に貢献

1985年廃線 オープン施設として市民に親しまれている。

⒋ 日本遺産認定後の出来事

日本遺産認定後どのように活用していくか、日々関係者は知恵を絞っている。最近のエピソードを新聞記事で紹介された。

・炭鉄港カード12市町で配布(2020年6月)

実施しているのは炭鉄港推進協議会で、構成文化財などの説明などが書かれているオリジナルカードを、関連施設を訪れた人に無料で配布。周遊観光を促す狙い。

・カードにホログラム4種(2024年)

第4弾となる今年は、第1弾の23種復刻と、新たにホログ ラム加工を施し特別感を出し配布。10月31日まで。

・"OL"が魅力学び発信 振興局がブログ掲載(2020年)

空知振興局は架空の職員が炭鉄港の魅力を学んでいくブログ 「てつこの部屋」をインターネットで配信。

・振興局ブログ 次は「てつおじ」 (2021年)

30代の男性が各地を巡り魅力を紹介する「てつおじさんぽ」

・ゆっくり炭鉄港 (2023年)

・#(ハッシュタグ)マイ炭鉄港 (2024年)

・炭鉄港の情報 集約サイトで (2022年)

日本遺産「炭鉄港」に関する情報を集約したポータルサイト完 成。構成文化財や歴史、4つの周遊モデルコースも紹介 。

・歴史ある駅舎 当時の雰囲気活かし (2021年)

三笠の旧唐松駅 「美観運動有志」が修繕

・学生のアイディアで魅力発信 (2024年)

道教大岩見沢校、北海商科大、北海学園大、札幌大の4大学の 学生が旧産炭地の活性化策について考え事業に取り組んでいる。

・構成文化財の歴史 案内板に (2024年)

今年は4月に美唄や三笠の7カ所に設置。将来的には全文化財 に設置予定。

・れんがのマチ「PRの好機」(2024年6月)

江別市内のレンガや鉄道に関する施設や資料4件が認定される。

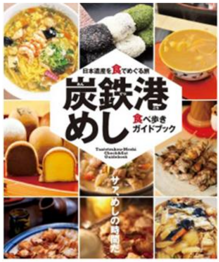

〇「炭鉄港めし」 旧産炭地、製鉄所、港湾などで働いていた労働者は過酷な労働に耐えなければならない状況にあって、栄養源となった食文化はそれぞれの地域で独自の料理として確立していて現在でも人々の食生活に息づいている。

・「 ガタタン」―芦別市

・「美唄焼き鳥」―美唄市

・「とりめし」―美唄市

・「がんがん鍋」―赤平市

・カレーそば:―夕張

・室蘭焼き鳥(豚肉)

・あんかけ焼きそば―小樽

・ぱんじゅう―小樽 など

5.「炭鉄港」の楽しみ方

これから皆さんが楽しむために

通年で利用できる施設を訪問する・・・ポータルサイトで紹介

・「炭鉄港カード」の配布

道内14市町の炭鉄港関連施設で 10月末まで

・旧住友奔別炭鉱(三笠市)一般公開・・・8月10~15日

・高松ズリ山登山(夕張市)・・・ 8月11日

・安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄で

「炭鉱映像館」・・・8月11日

・炭鉄港ガイド付きツアー ・・・9月 7日(安平町) 9月15日(岩見沢市)

6. 関係者の思い

取材する中で聞いてきた印象深かった「炭鉄港」を残そうとし ている関係者のお話しの紹介。

・NPO法人「炭鉱の記憶推進事業団」事務局長 北口博美さん

炭鉱のことは何も知らなかったが、事業団に就職後、説明や案 内をするために歴史を学んで、実際に炭鉱で働いた人や近くに 住んでいる人に逢って当時の様子や悲惨な事故の事を聞いて、 次の世代に伝えるつなぎ役が自分の役割だと考えるようになっ たという。現地に足を運び実物を見て、話を聞くことでしか感 じられないものがあると語っていた。

・NPO法人「炭鉱の記憶推進事業団」理事長 平野義文さん

炭鉄港が地域にもたらすもの

①地域に誇りと愛着を(シビックプライド)

②関係人口創出 ヒト・モノ・カネが巡るまちづくり

地域おこしに炭鉄港をどう活用するかが重要と語る。特に人口減や少子高齢化で苦しむ地域を再生するためには、国内外の人を呼び込むしかないとの考えで、これからの日本全体の課題でもあるのではないかと語っている。

〇炭鉄港推進協議会がYouTubeに挙げている動画鑑賞

「炭鉄港」と関わりのある地域社会での人々の暮らし、そこか ら生まれた風土・文化も含めた人々生活の「栄枯盛衰」を、関 わった人々の証言と映像を通して理解を深める。

7. まとめ

「炭鉄港」は、北海道の近代化を支えた重要な産業遺産

日本遺産認定によって、歴史的な価値が再認識

⇒多くの観光客が訪れるようになった。

・空知、小樽、室蘭にて炭鉄港の息吹はそこかしこで感じられる

◇吉岡宏高さんのことば

このようにして価値が見出されたものが「炭鉄港」です。

これからは

ただ古い施設を面白いなあと巡ってみるもよし

新たな観光資源に生まれ変わった場所を訪れるのもよし

かつての人々の暮らしに思いを馳せるもよし

美味しいご当地グルメを食べてまわるもよし

是非、自分たちが住む地域をあらためて楽しんでくれたらと思 います。本日はご清聴いただき誠にありがとうございました。

最後に受講者の声をいくつか紹介します。

「『炭鉄港』初めて聞いた。炭鉄港めしも興味いだいた」

「炭鉱の郷土料理に特に興味をそそられた」

「炭鉄港カードある事を知らなかった。山田コレクションを見に行ってきます」

「北海道の炭鉱の役割をあらためて知った」

「若い道新の記者 横田さん、ご苦労様でした。大いに地域の 歴史を研究し、この時代を知っている人達と触れ合い、若い方 たち(学生を含め)のアイディア、意見を新しい感覚で大いに 発信してください」

「レジメが無いので要点を書き留めたが、 書ききれなかった。記事のコピーよりレジメや資料の方がよか った。動画の上映は良かった」

「皆さんの中に、もっと親から、 先輩などから現実の話を聞いた詳しい深い内容を学びたかったですね。この次の見学会が楽しみです」

「釧路の太平洋炭鉱まだ見学していなかったら一度是非見学した方がいい。塊炭あめ は今も赤平で売っている。露頭炭は今もやっているから見学し たほうがいい」

「産炭地で生まれ育ち、昭和38年秋に閉山。 14学級が卒業時には6学級となり、級友は全国に散り、、、同 期会も各地で続いています」

「鍛鉄港に関するビデオはいくつか心に残りました」