8月22日(木)、主催講7「日本遺産~空知の炭鉱遺産を訪ねて」の第2回「空知の炭鉱の立坑櫓を訪ねて」(見学学習)を行いました。受講者は31名でした。

前回(第1回)は「炭鉄港」が構成文化財として日本遺産に認定されたことを学びました。2回目の今日は、その中心的な役割を果たした空知の炭鉱遺産を訪ね、現地で見て、聞いて、触れて、地域の今を学びます。そして北海道の炭鉱が日本の近代化を支えた歴史と役割、今後の課題について理解を深めます。

○見学学習スケジュール

石狩市民図書館 発 8:30

1,三笠市立博物館 10:10~11:10

2,野外博物館エリア 11:20~12:30

3,旧奔別炭鉱立て坑櫓 13:30~

4,旧幌内炭鉱立て坑櫓(車窓から)~14:30

石狩市民図書館 着 17:00

○三笠ジオパーク

三笠ジオパークは、アンモナイトが海を泳いでいた一億年前から、炭鉱まちとして栄えた現在まで、一億年時間旅行を気軽に楽しむことができる場所として市内全域がジオパークに認定されている。2013(平成25)年に「三笠ジオパーク」認定を受け、地域資源を活用したツーリズムを進めてきた。

以下、本日の見学学習の概要を紹介します。

1,三笠市立博物館

8時35分に石狩市民図書館を出発したバスは、10時に三笠市立博物館に到着し職員の出迎えを受ける。

博物館エントランスホールのフロアーに描かれた北海道地図を囲んで、担当者から説明を受け学習スタート。

◇三笠ジオパークについて

地層(大地)の恩恵を受けてまちが形成されているというストーリー(歴史・物語)が判りやすいということで、申請して日本遺産として認定されている。

*洞爺湖有珠山ジオパークは世界遺産

◇三笠の歴史について

石炭の発見から炭鉱として発展したまち

・夕張、赤平、三笠一帯が石狩炭田と呼ばれる層

・石炭を運ぶために鉄道を敷く 幌内~小樽まで

・石炭は鉄を作るために必要な燃料 鉄のまち室蘭へ

3つが重なり合って北海道の近代化が進んでいくという大きな歴史の流れが、ジオパーク、炭鉄港の日本遺産としての活動に繋がっている。

・北海道の地層はめくり上がっていて垂直になっている

・見学のポイント:北海道の歴史と地層の特徴とを見ること

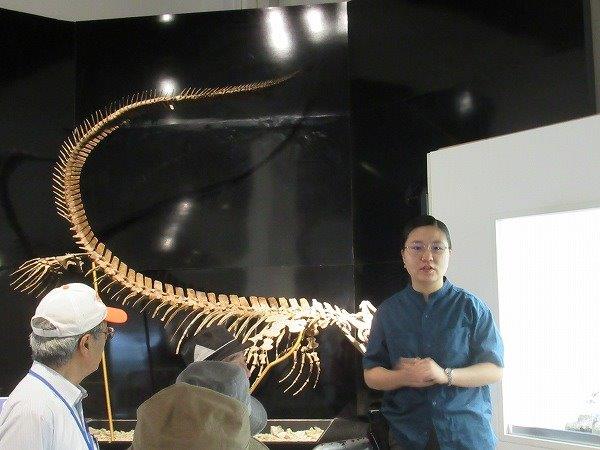

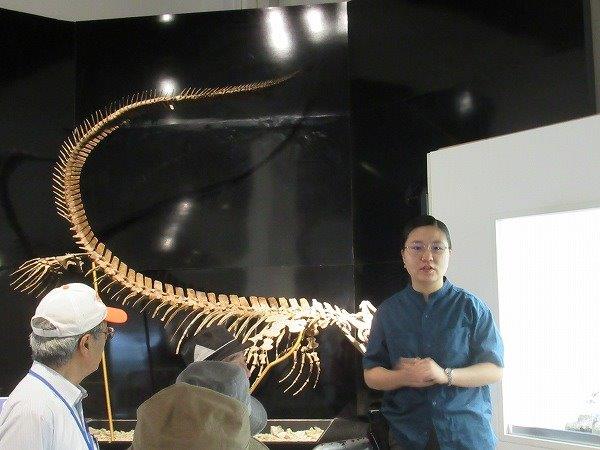

◇ 学芸員の同前さんによる解説で館内を見学

(1) 日本一のアンモナイト博物館

◇日本一の博物館として知られる所以

主に三笠を中心に道内で産出したアンモナイト化石を約600点(191種)展示している。

・アンモナイトとは:海の生き物の化石のこと

・なぜこんなに展示できているか:空知は化石の産地

・どういう生き物か:タコやイカの仲間で、種類も1万種

小さいものは1cmから大きいもので2.5m

・時代は:1億年位前の中生代白亜紀の海で大繁栄

・海の生き物がなぜ山の中で発掘されるか:かつて海

・恐竜:爬虫類(ワニ、カメ、トカゲの仲間) 陸の生き物

・海の中の爬虫類: エゾミカサリュウ

モササウルス別名「ウミトカゲ」大型海生肉食爬虫類の実物全身骨格

・モササウルス

三笠市から発見され、国の天然記念物に指定された新種

写真左 頭の一部(天然記念物) 右 エゾミカサリュウ模型

(2)炭鉱の街 三笠の歴史

① 石炭について

三笠で石炭が発見されたのは150年前の1868(明治元)年のこと。

・石炭の生成要因と三笠の炭鉱について解説

・三笠では今は石炭の採掘はほぼ行っていない

⇒石油との価格競争に負ける

・地球温暖化問題 (二酸化炭素削減)

石炭、石油は化石燃料 CO2排出量は石炭が多い

・現在も採掘しているところ⇒露天掘り

② 石炭の街 三笠

・三笠に石炭が発見された時代⇒西洋に追いつき追い越せ

・当時世界的に重要な資源であった石炭 三笠で炭田開発

・重大な問題 石炭の輸送手段がない

鉄道の敷設 幌内から小樽まで (北海道初)

・石炭採掘量の伸びとまちの規模拡大 最盛期人口6万人超

・やがて石油革命⇒石炭産業衰退へ 小規模炭鉱閉山

・1989(平成元)年完全閉山 現在の人口7千人超

③ 最後に、三笠都市形成初期の話

・空知集治監の設置

明治初期、三笠にはまだ町がなく労働力もない。そこで、この地が新たな集治監(現在の刑務所)の設置場所として選ばれ、1882(明治15)年、設置された。

この集治監には重罪犯が収監され、炭鉱労働や開拓作業などの労働に使役された。これは、石炭を多く採掘することを目的として炭鉱労働に囚人を用いたためであり、いかにエネルギー資源である石炭が重要であったのかがわかる。労働環境は過酷で、十数年間で囚人死者1千人にのぼる。

2,野外博物館エリア散策

1億年前と5000年前の大地の記憶、そして人々の営みの記憶がひとまたぎで体感できる、全長1.2kmの散策路です。

受講者は2班に分かれてお二人のガイド(池田さん、管谷さん)とともに60分かけて散策します。

(1) 野外博物館

三笠ジオパークの中で、最も見どころとなっている。5千万年前の地層と1億年前の地層と時間旅行ができるところ。

一緒に楽しんでいきましょう。

・明治元年、石炭を発見、明治12年に幌内炭鉱が開鉱

・明治15年、空知集治監ができる 囚人労働の暗い過去

・明治15年、幌内から鉄道が、小樽手宮まで敷設

*この鉄道、全国で何番目?

①炭車

・鉱夫、石炭などを運ぶ

・ここに選炭場(石炭とズリを分ける) 一帯に炭住

・北海道の炭層は縦の地層 坑道は斜めに掘られている

②幾春別川

・橋下を流れる幾春別川で岩見沢の幌向辺りで石狩川に合流

・この川は、石狩と繋がりがあるエピソード

石狩に住む木村吉太郎が幌内で黒い塊を見つけ持ち帰る

後に石炭と判明 ライマンが良質な石炭層を発見

・水が濁っている:上流でダム建設中 泥の地層あり

③地層の特徴 縦の地層

今歩いてきたところは森林鉄道(昭和11年~31年)の場所

・江戸末期から木材商が石狩から舟できてエゾ松、トド松を切り出していた。これが石炭の発見に繋がる。

・目の前の地層は、5千万年前の地層

白いのが砂岩層、右に泥炭層、石炭層(草木で見えにくい)

・なぜ縦の地層になっているか?

④旧幾春別炭鉱錦立坑櫓

・60段の階段を登る

◇北炭幾春別炭鉱錦立て坑櫓

・1919(大正8)年に建設された現存の道内最古の立坑

(高さ約10m、深さ215m、内径4.5m)

・日本遺産、選奨土木遺産となっている。

・北炭のマークが入った立坑櫓、巻揚げ機室が残っている

⑤道路下の川沿に錦鉱坑口

・硫黄を含む炭酸水素塩泉硬泉(14℃程度)

・地下水が炭層(硫黄を含む)を通って流れてくる

⑥垂直な地層のなぞ

・北海道は北米プレートとユーラシアプレートと太平洋プレートからなっている。

・1300万年前から始まった日高山脈の上昇期に両方向から大きな力を受けてできたと考えれている。

・露頭炭 と縦の地層

⑦ひとまたぎ5千万年

・約5千万年前の地層(幾春別層)と約1億年前の地層(三笠層)が隣り合っている

・2つの地層の境界をまたぐと、一気に5千万年の時間を飛び越える

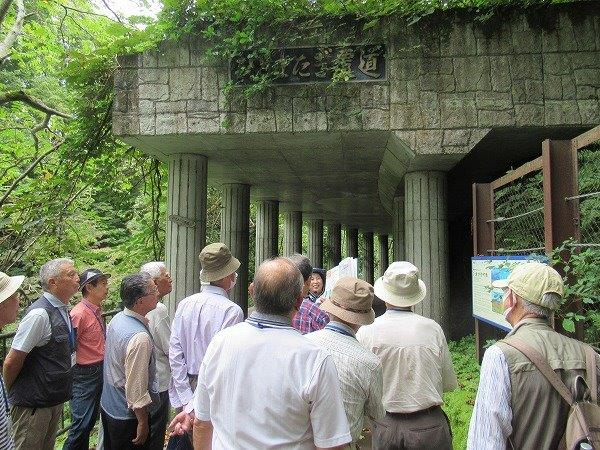

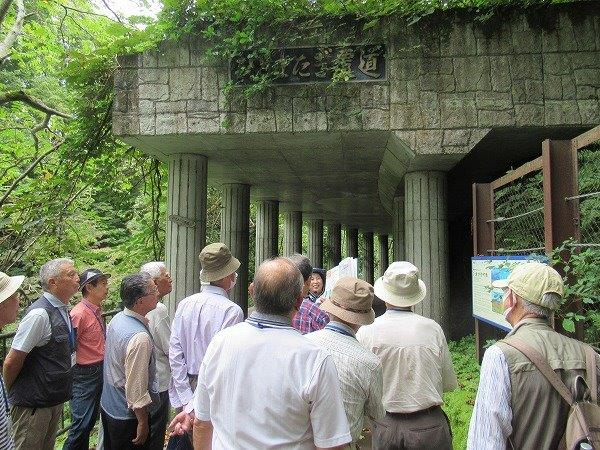

⑧神泉隧道とイノセラム化石

・森林鉄道跡のトンネル内で1億年前の地層がむき出しになっている。*手で触れて感じてください。

・太古の絶滅生物 イノセラムの化石

⑨桂沢神居古潭

1億年前の硬い地層である三笠層を幾春別川が削ってできたダイナミックな地形。周辺の地層からアンモナイトの化石が産出されることでも知られる。

以上で野外博物館エリア散策(70分)を終了。

3,旧奔別炭鉱立坑櫓

・明治33年奈良炭鉱として開鉱、昭和5年住友炭鉱となる

・立坑櫓は昭和35年建設 東洋一 「100年はもつ」

・高さ約51m、立坑内径6.4m、深さ735mを誇る

・昭和46年閉山。71年間石炭を掘り続けた

・立坑から石炭をベルトコンベアーで選炭場へ運び、石炭とズリに分けられる

・精炭は、ホッパーに運ばれ貨車に積んで幾春別から小樽へ

・閉山後、立坑密閉作業中に死傷者を出す爆発事故が発生

⇒現在も、その爆発の激しさを見ることができる

・スクラップアンドビルド方式で効率化を図る

4,旧奔別炭鉱精炭ホッパー跡

・長さ100m、高さ20m、幅13m

・左側が建増したもの、古い方の屋根は雪で崩壊

・3階建、石炭が3階部分に運ばれ、下の貨車に流し込む

・3レーンになっていて、貨車はバックで入って来る

・幾春別岳からこの一帯には1万2千人が暮らしていた

5,旧幌内炭鉱立坑櫓

幾春別から唐松地区の幌内炭鉱立坑跡まで、三笠市職員の上口さんが案内してくださいました。三笠が炭鉱開発とともに栄え閉山によって変貌し現在に至る過程を解説され理解を深めることができた。

・北海道は北炭が炭鉱開発の中心

・住友、三菱などの財閥系も後から参入

・弥生地区市街地の地下は奔別炭鉱と繋がっていた。

・炭鉱住宅が現在も一部残っていて居住者あり

・幾春別川の河岸段丘地形で上に炭鉱があった

・幾春別 弥生 唐松と石炭積み出しのため駅舎ができる

◇北炭幌内炭鉱立坑櫓

・所在地は三笠市唐松だが新幌内といわれた。新幌内炭鉱

・三笠に現存する3立坑の1つ A形立坑

・最深部化対応と幌内・新幌内の統合効率化のため立坑建設

・炭鉱イコールガス爆発のイメージ

地層的に砂岩、泥岩は地下から硫黄がでてガスが溜まり易い

・幌内立坑の地下でガス爆発事故が発生

昭和50~51年にかけて地下1000mで火災発生。作業員が20名ほど残っている中で会社は注水を決め、やまの灯を消して会社存続させた。1年半後に遺骨回収。

・三笠に住んでいて当時を知っている方の話を聞くと壮絶な状況がわかる。

・この奥にある明治15年建設の幌内炭鉱(現在鉄道記念館)では、囚人が労働に従事させられていた。非人道的との指摘あり7年程で廃止となる。

・新たな取り組み

ガスを地中から抜いてエネルギーとして使おうという構想があり、15年ほど前から研究し、今は実証実験も終わり成功している。今後はコスト面が課題。

以上で本日の学習を終了です。最後まで案内して下さった上口さんにお礼と感謝の拍手を送り、帰路につきました。

○受講者の皆さんの感想を幾つか紹介します。

「野外博物館の散策で1億年と5000万年の隣接する地層を観察できたことが印象に残った。炭鉱の産業遺産?時の変化とはいえ、何か空しさを感じた。私自身が炭鉱育ちですでに故郷は山林と化している。解説をいただいた学芸員の方々に感謝です」

「エネルギー産業としての石炭の歴史、三笠市の明治以降の歴史がよく解かり、参考になった」

「1億年~5000万年前の大地の記憶を現地ガイドが詳しく考察させて頂き、炭鉱の立坑櫓等日本遺産等、三笠を見学でき大変感謝申し上げます」

「三笠の博物館は数十年振りで、詳しい説明にもとても嬉しく思った。石狩にも人を呼べる施設が必要だと深く感じた」

「炭鉱遺産が観光資源として見直されていることは素晴らしい。最後の奔別立坑はS34年竣工の由であるが既に石炭は斜陽産業であり多額の借金をしたのも失敗。住友という大手の仕事であるにしても無責任」

「石炭から石油へのエネルギー革命、その変わり目に生きて来たものとして、本日のテーマは楽しくもあり学びの場で良かった。博物館の展示品、野外のものと、スタッフの気持ちの良い説明や対応には感謝。バスも無理の無いスケジュールでありがたかった」

「炭鉱=古くて再利用できないものと思っていたが、意外な場所で活用されていた。ガイドさんの説明が面白く理解しやすかった」